池高日誌

応用行動分析学の考え方を学んでみよう|3年次選択・形態別介護

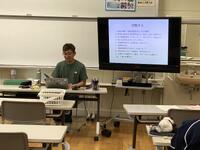

本日の小川さんの授業は、「応用行動分析学」。

何やら専門用語が出てきました。

難しい名前のようですが、すごく実用的な考え方だと思いました。

行動の「原因」と「結果」を理解する

例えば。

①こどもがおもちゃ売り場で:〜の時に(先行刺激)

②泣いたら:〜したら(行動)

③親がおもちゃを買ってくれた:こうなった(後続刺激)

こういう風に分解して考えます。

そうすると、どうしてその行動が生じているのか?何を変えたらいいのか、などの分析が進むのです。

別の例もあります。

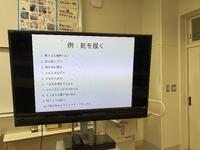

例:靴を履く

を分解してみましょう

こちらの例では10ステップに分けることができました。

靴が履けない!という0か100ではなく、どこの部分につまづいているのか?どこまではできているのか、そしてどれだけできるようになったのかをスモールステップに分解することで、認識できるようになります。

支援が必要なこどもたちや身体の機能が変化した高齢者などにも使われる考え方だといいますが、私たちにも必要な考え方です!

▲例として、3年次生に身近な就職について例えてくれました

分解して考えるは、誰にでも使えるテクニック。

介護だけにとどまらない考え方です。人に優しいはみんなに優しい。

今日も学びを得ました。

タグ 魅力化推進員