2025年10月の記事一覧

コラボ授業【完】作った食器で調理・実食♪|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

夏休み前から行ってきたコラボ授業の集大成の授業が行われました。

これまでの様子はこちらから↓↓

フードデザイン×工芸のコラボ授業|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

フードデザイン×工芸のコラボ授業(色付け)|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

授業前日にいったん全員集合!自分たちの食器を確認し、予め洗っておきます。

▲私の器どこー!?

そして、いよいよ調理実習。

今回は、椀と小皿と平皿を作成しました。

この食器に盛り付けるのは

「炊き込みご飯」「だし巻き卵」「白身魚のホイル焼き」です。

こっそり…(ひび割れて汁物が入れられなかった中でのバランスメニューです!)

▶黒いエプロンは陶芸の師匠です!ニコニコしながら見守ってくれています

▲途中、設備トラブルがありながらも時間内に完成できました!

完成品の一部を御覧ください!

だしまきたまごをハート型に盛り付けるあたりは、高校生のセンスが光ります!

しかも、このだし巻き卵、丸いフライパンで作っているんですよ。

なかなか難易度が高い中、上手に巻いている生徒たち。脱帽です。

陶芸の授業で作った器。

なんとなくかっこいいかな?なんて感性で作ったものが、食卓にのると違和感があったり実用的ではなかったりすることがあるかもしれません。

なにかをすることが点の経験ではなく、線として実感できる経験なのかな〜と取材をしていて思いました。

池田高校の授業は面白い!

小高連携が始まる!第1弾は数学(算数)|2年選択・数学Ⅱ

10月15日 午前

池田小学校のみなさんのご協力により、今年度も小高連携を実施することができました。

第1弾のテーマは『数学』です!

↓↓↓ 準備の様子はこちらからご覧いただけます ↓↓↓

今回の活動は、小学校の中休みの時間帯に南側玄関付近で行いました。

▲児童の皆さんが集まってきました

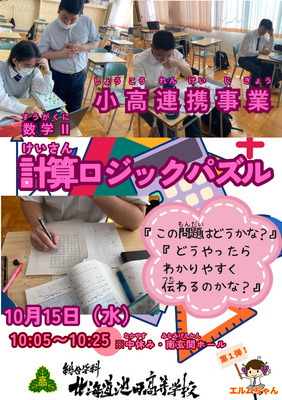

今回の内容は、1〜9の数字を一つずつ使って、3×3のマスを埋めるパズルです。

縦・横・斜め、どの列をとっても合計が「15」になるように数字を配置するというルールです。

▲このようなイメージです

▲高校生や大人(小学校の教頭先生含む)に質問しながらマスを埋めます

▲答え合わせ中・・・合っているかな?

あっという間に中休みの20分間が終了しました。

児童のみなさん、楽しんでもらえたでしょうか?

最後に、この取り組みについて高校生のみなさんに振り返りをしてもらいました。

〇活動の満足度

5段階評価で平均4.75(5が「大満足」)

〇小学生が活動や交流を楽しんでいると感じたか

5段階評価で平均5(5が「非常に楽しんでいると感じる」)

〇学びや発見

・小学生とのコミュニケーションのコツをつかんだ:100%

・より良い準備の仕方を学べた:75%

〇自由記述より抜粋

小学生と交流できる体験はとても良いと思いました。高校側の人数がもっと多ければ、規模を拡大してさらに交流を深められるのではないかと思います。

次回の小高連携は11月7日です。

児童のみなさん、次回も高校生と一緒に楽しく学びましょう!

3カ月ぶりの再会!『池守ストラップ』作成|2年次選択・ライフデザイン

〈キンチョー×スマイル〉

3ヶ月ぶりの再会を果たしたのは、ライフデザイン(池高の選択科目)の生徒と中札内高等養護学校幕別分校の生徒でした。

3ヶ月前に一緒に森に入って白樺の木を切り倒して、その丸太から樹皮を剥がして、『池守ストラップ』という商品を作るために再会しました。

池高生チームが幕別分校チームに教えながら……という流れ。キンチョーします。説明もうまくできません。残る手段は、スマイル!

1時間ちょっとの作業時間(交流)だったけど、積極的に会話を交わさずとも、そこは同じ空間で同じ作業をする仲間です。言葉以上の交流ができたんじゃないかなぁ。

幕別分校の先生方も生徒に負けじと、まん丸作業に取り組んでいたのが印象的でした。

池高から幕別分校へのプレゼント(ストラップの仕上げという名の宿題)も渡してきました。

出来上がりが楽しみです♪

▲「指も削れちゃう」と心のなかで叫びながら、まん丸になるまで削る!ストラップにつける球体になるまで、ちいさな木のブロックをひたすら削ります。(通常は1時間ほどかかるそう)!

▲削った白樺の球体を、アメジストやヒスイと一緒にストラップにくっつけます。別チームはPOP作り。幕別分校のみんなはアプリを使いこなして、それぞれ個性の光ったデザインで制作!

▲こもれびこぼれて秋高し

公園が美術教室|2年次選択・美術表現

秋の気配の中

夏休み明けの美術の時間。

今学期も帯広を拠点に活動する画家、佐藤真康先生が講師として池高生たちに美術の楽しみ方を伝えに来てくれました。

今日は教室を抜け出して、外へ飛び出しました!向かった先は……

北海道の原生樹木が現存する、学校隣の公園。

十勝の9月は、日中の気温は高めとはいえ、もうすっかり秋の気配に包まれています(朝晩の気温は15℃前後)。

池高生たちも秋の気配に誘われて、爽やかな気分で画板に向かっていました。

来週はマイボトルと虫除けスプレーは必須だということがわかった授業なのでした!

▲芝生のグラウンドを突っ切って、原生の森へ!

▲木立のトンネルは、いつ来ても気持ちがいいです

▲パークゴルフのグラウンドを見渡しながら

▲さらにイメージを膨らませるために、森を散策

▲森のあちこちで笑い声が?リスたちが池高生に笑いかけていました(見上げた先にリス)♪

2年次保健 「池田町下水道管理センター」を見学

10/27(月)の2年の保健で、地元池田町の下水道管理センターを見学させていただきました。

今回は「ごみの処理と上下水道について」の学習テーマのもと、池田町役場や施設担当の皆様にご協力いただきました。

はじめは、町から集められた下水や汚泥が段階的に処理されていく過程を見せていただきました。

強烈なにおいや濁った水など、五感に入る刺激は大きかったですが、自分たちの生活排水がどのように処理されるかを深く学習することが出来ました。

後半では、管理室や処理水の実験室などを見学しました。

化学薬品で下水を処理していると考えている生徒も多かったですが、実際は微生物の力を使っていることなど新しい発見もたくさんありました。

今回の施設見学で、上下水道のシステム理解し、ごみの分別の重要性をより再認識することが出来ました。

また、微生物など動植物と共存していることや、循環した社会の中で生活していることなど、自分たちの立場を考える機会となりました。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

地域みらい留学オンライン説明会に向けて|課外活動

8月某日

池田高校は、昨年から地域みらい留学制度に参画しています。

そして本年度、2名の留学生が本州からやってきてくれました。

地域みらい留学は、地元以外の高校に進学できるという制度です。

その範囲は日本全国。

説明会も開催されています。東京や大阪などで行われる対面の説明会と、オンライン上での画面越しの説明会です。

そのオンライン説明会に3人の池高生たち(地元生2年と留学生ふたり)が登壇しました。

与えられたテーマは、地域との関わり。

池高生が発信するテーマは「今の姿をそのまま見せる」でした。

地域の方たちとの関わりや学校生活の悩みなど、包み隠さず明るく楽しそうな様子を全国に届けられました。

▲事前の打ち合わせでは、当日の画面に出てこない池高生の姿もありました。

▲発表の最後の締めは、全国(画面)に向かって「池高にカンパイ!」お茶でね♪

藍染した羊毛でコースター織り|3年次選択・羊と織物

先日、体験した藍染した羊毛ができあがりました。

↓その様子はコチラ

ここから、数回の授業でコースターを作ります。

生葉染めなので、濃い藍というよりも、綺麗な空色です。

織り機の準備も手慣れてきました。

▲くるくるまいて・・・

織り機にセットし、今回は一定に織ります。

サンタさんに比べて、模様がないと簡単に見えますよね?

ところが、今回は両端を切らないので、力加減や出来がわかりやすく出るのです!

▲サクサク織ってました。上手!

あっと言う間に織り機部分が完成。

ほどけないように、両端を結ぶ処理をしていきます。

そして、余分な部分はカット。

できあがり!!

糸の関係でたっぷりの面積のコースターができました。

お家の招き猫の座布団として使っているよ、なんて先輩の声も聞こえてきます。

この授業も半年。大分織り機の使い方も慣れてきました。

最後の機織り機の大仕事は「マフラー」。

寒くなる頃には、できあがりそうです。

楽しみです♪

池田町の実例から知る防災授業|2年次

本日(10月7日)は、池田町役場の情報防災係の佐藤係長と清水さん(昨年度池高卒業生!)にきていただき、防災に関する授業をしていただきました。

▲お忙しいなか、ありがとうございます!

災害といっても、日本には様々なリスクがあります。

地震、水害、津波…。

なかでも、水害は近年の平均気温の上昇のせいでおこっているとのこと。

先日も、浦幌で線状降水帯が発生して被害を受けたりと、他人事ではありません。

池田町で大きな災害リスクは「地震」と「水害」。

災害は地形によっても深く影響を受けるなぁと改めて感じます。

1箇所だけで何かが起こるのではなく、地形と気候と様々な要因が重なって起こる「結果」。

H28年の十勝川はあと5cmで氾濫だったと聞くと怖くなってきます。

出席している生徒の住んでいる町に合わせたリスク、などを詳しく説明してくださいました。

▲(心の声)え、うちやばいじゃん・・・

この水害リスクのなか、現在池田町で進められている工事について教えてくださいました。

「この場所には、2メートルくらいの丘を作っている。42,000平方メートルの土地。利別地区や川合地区の住民が逃げ遅れたら、この丘で待機していれば、救助される。ただ、本当にただの丘。車500台は大丈夫。ただ、本当に緊急用だから、そのような状況になる前に対処してほしい」

▲JAスタンドの斜め向かいの土地です

次に見学したのは、「池田排水機場」。ここが池田で一番低い場所。

先程の座学でもあった、「バックウォーター」対策として、逆流の可能性があるときに樋門(ひもん)を閉め、ポンプで隣の川に排水します。

▲樋門で対策できるのも、北海道ならではだそうです。

最後に見学したのは、避難路の整備予定地です。

利別大橋そのものは、流木が引っかかりにくく、橋桁が横方向に分割されているため、水害に強い構造になっています。

しかし、橋を渡った先の池田小学校付近は、伊藤川の氾濫時に池田高校方面へ避難できなくなる可能性が高いそうです。

そのため、利別大橋を渡ったのち、堤防沿いを南下した先にある下水処理場前の道路をかさ上げし、ワイン城方面へ避難できるようにする計画が進められています。

▲今立っている道路数百メートル分を垂直に2メートル高くする計画です。

座学と現地見学によって、私達がいまいる場所のリスクや災害時の想像が少しだけ明瞭になった気がします。

来週は、2年次生全員で、千代田堰堤の実地見学です。

3年次 時事問題研究 高校生議会に向けて(事前学習)池田町をより良い町にするために

高校生議会に向けて事前学習に取り組むため時事問題研究選択者5名で池田町役場へ伺いました。

今年で第12回目を迎えます。今まで多くの生徒が池田町を住みやすい町にしていくために自らの考えを一般質問を作成し、議会で町長や教育長に質問してまいりました。今年も5名の生徒が池田町の課題を様々な視点で考察・分析を通して、高校生の視点で政策提案をします。

▼初めに池田町長より池田町の現状や課題について説明がありました。

課題を挙げながら解決策をあらゆる視点で考察し、町の強みを生かしながら住み続けたいまちづくりを町全体での取り組みについて話を聞くことが出来ました。

▼生徒からも質問がありました。

池田高校と池田町と連携した授業を増やすことについての質問や鹿児島県の自治体の事例を挙げてその町に住む住民が自分の町のPR動画をその町の住民向けに作成することについての感想を求めるなど積極的に質問する場面も見られました。

質問に対して丁寧なご回答ありがとうございました。

▼一般質問・意見書作成に向けて留意事項の説明がありました。

一般質問は町(町長、教育長)への質問、意見書は国や道への要望です。

構造は事実(問題状況)→分析(事実から言えること)→主張(=言いたいこと)です。これから政策提案型一般質問(意見書)を考え、悩みながら作成していきます。

〔留意すべき事項〕

・”質問であること”→ お願いの形ではいけません。

・データについて出典は明確にすること→根拠を明瞭に。

・類似の例を書くと効果的→説得力が増します。

最後に写真にはありませんが、議場を見学し、確認することが出来ました。身近な地域について自分事として考え、地方自治を自ら参画する貴重な機会となります。高校生議会は来年の1月28日に開催されます。その日を迎えるまで悩み、考えることもたくさんあると思いますが、学びの機会、成長の機会になると考えています。

池田町長、池田町議会事務局の職員の皆様、お忙しい中、事前学習のためにご協力いただき感謝申し上げます。今後とも授業での様々な場面でのご協力・ご支援のほど宜しくお願い致します。

ヴァイオリン授業始まりました|2・3年次選択・演奏研究

「演奏研究」の後期授業で、「ヴァイオリン」の授業が始まりました。

総合学科に転換してから続く、18年目のこちらの講座。引き続き、講師の牧野先生にお世話になります。

感謝申し上げます。

2年次生、3年次生合同の授業です。

一人一台のヴァイオリン。半年間同じ楽器で練習をします。

▲ちょっと恐る恐る触ります

楽器の扱い方は基本から。

どこを持つのか、どこに置くのか。

弓を持つ手は影絵のキツネさんからのアレンジ…など。

▲肩と顎で支えると、基本ポーズまであと少し!

▲弓を張る強さ、持ち方、力加減など基本から。

▲1台ずつ、先生がチューニングをしてくれます。

基本ができたところで、音をだします!

角度や力加減、なかなか難しいところが多いかと思います。

きっと半年後には素敵な奏でを聞かせてくれることでしょう♪

冬のイベントに向けて準備中|2年次選択・ライフデザイン

8月某日

冬のイベント11月開催を目指して、「具体的な内容をカタチにしてみよう」という今回の授業。

自分たちのアイデアを、自分たちの手とアタマを使って、まずはやってみます。やってみないとわからない精神でやっているので、アイデアにどんどん磨きがかかります。

ライフデザインの授業は、そんな授業です。

▲森林教育に力を入れている授業。ドミノ、積み木……

▲外部講師の先生たちも、高校生たちの〝アタマ〟を応援しています。

▲割り箸と輪ゴムといえば……

冬のイベントに向けて、準備を整えていきます!

今年もぶどう収穫を行いました|科学と人間生活・1年次

10月6日 午前

本日は「科学と人間生活」の授業の一環として、ワイン城横の畑でワイン用ブドウの収穫体験を行いました。

現地では、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所製造課長の東様より収穫方法についてご説明いただきました。

・収穫する品種は「清舞(きよまい)」です。

・試食しながら収穫しても構いませんが、少し酸味があります。

・赤や緑色の粒はすっぱいため除いてください。

・見た目がきれいな粒を収穫してください。

▲収穫の様子 担当の先生も収穫に参加

この日は、約80キログラムのブドウを収穫しました。

収穫後は、枝と実を分ける「除梗(じょこう)作業」を行い、さらに水洗いをしてから圧搾機にブドウを投入し、ジュースを絞り出しました。

ジュースの圧搾作業は、みんなで協力して行い、達成感のある体験となりました。

搾りたてのジュースを飲んだ生徒からは、「最高!」という声も。

「最初に甘みが来て、すぐに酸味が追いかけてくる。混ざり合って素晴らしいハーモニーを生んでいると思います」と、味の変化とバランスを楽しむ感想も聞かれました。

また、「池田町のワインについて理解が深まりました」との感想もありました。

地域の産業や文化への関心を高める機会になったようです。

響く歌声とみんなの笑顔|1年次・音楽Ⅰ

9月30日で前期の授業が終了する池田高校。

今日は1年次生の音楽の授業で、成果発表会となるミニコンサートが行われました。

発表会前の最終調整中に潜入!

▲まだ緊張はみられません!

▲本番前の最後のパート練習

▲本番直前。あれ‥時間になっても観客が二人・・・

合唱曲「大切なもの」

▲人数が少ないながらも、三部のきれいな歌声が響き渡ります♪

歌が終わった頃に、校長先生たちが4階までダッシュで駆け上がってきました!

なんと、ここでアンコール!!

2番だけのショートバージョンを披露してくれました。

▲最後に歌声を聞いたみんなで一言ずつ感想を。

こういうところが温かい学校だなと感じました。

素敵な歌声とみんなの笑顔が響いた素敵な時間でした♪

秋の味覚♪トウキビとサツマイモとお抹茶|3年次選択・フードデザイン

十勝ではたくさんの作物の収穫真っ最中!

本日のフードデザインの調理実習は、そんな秋の味覚を使ったメニューです。

・コーンポタージュ

・和風スイートポテト

・抹茶

です。

コーンポタージュは、よりトウキビの味がでるように、今回は芯を煮出した汁も使います。

▲身をとり、芯も煮出します

▲他の材料とともにミキサーへ

和風スイートポテトは、味はスイートポテト、見た目は芋きんとんみたいな可愛らしい見た目です。自分で抹茶をたてる経験が初めての生徒もいたようです。

▲熱々の茹でたさつまいもの皮を丁寧に剥きます(熱いです!!)

▲教頭先生も見にきました。「がんばってるかーい?」

▲抹茶どれくらいいれる!?ちょっと高揚した声が聞こえてきます

抹茶を上手に泡立てるには、手首のスナップが大切。

「うまく泡立たなかったら、自分は表千家ってことにしましょうー!」と先生のフォロー。

泡立てるのは裏千家だったのね!私も勉強になりました。

▲上手にできました♪

秋の木漏れ日を感じるような一枚が撮れました。

フードデザイン×工芸のコラボ授業(色付け)|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

数カ月前に器を作るところからはじめたこの授業の今回は、色付けのダイジェストです。

最初の様子はこちら

フードデザイン×工芸のコラボ授業|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

一緒に器を作り、池高の電気釜で焼きます。

▲before→after。色も変わりますね。

工芸チームが釉薬をつけます。

▲電気釜で焼き、完成!!

思った色になったりならなかったり。

底が割れて汁物はいれられないようだったり…

最後できるまでわからない焼き物の世界を感じることができました。

最終回はいよいよ、調理実習をしてこの器でご飯!

お楽しみに!

豆腐作りから感じるSDGS|2年次選択・ライフデザイン

本日のライフデザインの授業では、中田食品の貴戸社長と一緒に豆腐作り体験を行います!

貴戸さんは豆腐マイスターでもあり、十勝管内の小学校を中心に豆腐作り体験をたくさん行われているプロ!話術も段取りも惚れ惚れする流れに圧倒されました。

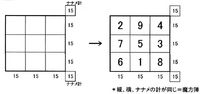

▲本日は「木綿」と「絹」豆腐を作ります!

▲うるかした大豆に水を入れて絞ります。これは「呉汁」です(まだ豆乳じゃない)

さて、ここがSDGSポイント!

乾燥した大豆300kgから、300kgのおからができるそうです。

おからというと、卯の花にしたり、お菓子にしたり?でしょうか。

毎日と思うと全く使い切れる気がしませんよね・・・

世界の人口がどんどん増えていくなか、このおからの美味しい食べ方が発見すると、良いビジネスになるのでは?と貴戸さんもおっしゃっていました。

#余談ですが、十勝の某お菓子工場では、毎日卵の殻が2トン排出されるそうです。

卵の殻より、おからの方が食べられそうな可能性を感じますね!!

さて、工程はどんどん進み…まずは絹豆腐を作ります。

工程を進めた豆乳に、にがりをいれ、5回くらい混ぜます。

▲すでにとろりとします。

▲蓋をして、水をいれて加熱します。

並行して、木綿豆腐を作り始めますよ。

▲こちらは工程が6つあります。

▲温めた投入ににがりをいれます。

▲「木綿」で受け止めます!(だから木綿豆腐!)

▲重しを載せて圧搾します。(失敗してると個体がないらしいです・・・ドキドキ)

▲水を入れたボウルでそおっとサラシを開くと・・・

▲きれいな木綿豆腐ができました!

今回は、全員成功です!良かった!

▲左が絹豆腐、右が木綿豆腐

どちらも十勝の大豆の甘みと豆の味が感じられます。舌触りも全然違い、豆腐の奥深さを感じました!

外国の方向けにこういった実習をすることもあるそうで、いろいろなお話をしてくださいました。

今回のおからを使って今度は何かを考えるのかな?

単に体験して楽しかった、美味しかっただけで終わらない、池田高校生の学習。

次は何をするのか楽しみです♪

見学旅行最終日のレポート|2年次・行事

最終日は、待ちに待った万博会場の見学でした。

まずは「大屋根リング」を歩きながら、会場全体を見渡しました。

高い位置からの眺めは素晴らしく、広大な敷地や各国のパビリオンが一望でき、生徒たちは楽しんでいました。

続いて、事前に予約していた「大阪ヘルスケアパビリオン」へ。

ここでは、命や健康、未来の暮らしを体感できる展示・アトラクション施設があり、特に「25年後の自分のアバター」が登場する体験型コンテンツでは、生徒たちは驚きと興味を持って見入っていました。

自分の将来の姿を通して、健康の大切さや生活習慣について考える良い機会となりました。

万博会場での体験を通して、未来の社会や技術に触れることができ、生徒たちは多くの刺激を受けたようです。

帰りのバスでは、お互いに感想を語り合いながら、笑顔でお土産話を抱えて帰路につきました。

池田町の未来を考えるワークショップに参加しました|課外活動

9月24日 放課後

池田町役場地域振興課が主催する「池田町産業連携事業」に、本校の1年次生2名(地域みらい留学生)が参加しました。

この取り組みは、池田町の未来像を描いた「ビジョンマップ」の作成を目標に、全4回にわたって実施される実践型プログラムです。

今回はその第1回目。テーマは「地域プロジェクトへの理解(座学)」と「地域資源の見直し(ワークショップ)」です。

冒頭では町長よりご挨拶があり、池田町のまちづくりに対する思いや、地域課題の解決と資源の活用を両立させながら、住民とともに魅力ある町を育てていく姿勢が語られました。

続いて座学では、日本全体の現状、池田町の課題、地域創生プロジェクトの概要、そして「ビジョンマップ」とは何かについて学び、理解を深めました。

その後のワークショップでは、各グループで自己紹介を行った後、以下の2つのテーマに沿って意見交換とグルーピングを行いました。

現在池田町にあるもの・ことについて

昔はあったが今はないもの・ことについて

最後に、全体発表を行い、代表として松村さんが感想を述べました。

次回の第2回ワークショップは、10月21日に開催予定です。

見学旅行3日目のレポート|2年次・行事

当初こそ雨の予報が出ていましたが、幸いにも天候に恵まれ、爽やかな秋晴れの一日となりました。

朝の集合時には、やや疲れが見られる生徒もいましたが、全員が元気に集まり、予定通り自主研修を開始することができました。

各班は事前に立てた計画に沿って京都へ向かい、仏閣や歴史的建造物を見学。

その後、大阪へ移動し、アメリカ村、大阪城、アニメイトなど、それぞれの興味やテーマに応じた場所を訪れ、研修を行いました。

今回の自主研修では、計画力や時間管理、協調性などが求められる中、生徒一人ひとりが責任を持って行動し、主体的に学びを深める姿が印象的でした。

この経験は、今後の学校生活や進路選択においても大いに役立つ、貴重な学びの機会となったことでしょう。

池田神社本祭に参加しました|課外活動・地域

9月23日

本日、池田神社の本祭が開催されました。

天候にも恵まれ、まさにお神輿担ぎ日和となりました。

本校の生徒たちは、お神輿を担いだり、賽銭箱を持って練り歩いたりと、地域の皆さまとともに祭りに参加しました。

午前8時30分に池田神社を出発し、池田光寿園、消防署、役場など、計22箇所を巡りました。 元気な掛け声で地域を盛り上げていました。

途中の休憩所では、生徒たちは飲み物を飲んだり軽食をとったりして、英気を養いながら最後まで元気に参加しました。

地域の伝統行事に参加することで、異世代の方々との交流を通じて地域の魅力を再発見し、地域社会について深く学ぶ貴重な機会となりました。

誠にありがとうございました。