池高日誌

プロの技に挑戦!シーフード・パエリア実習|3年次選択・フードデザイン

帯広調理師専門学校の先生をお迎えして

今日のフードデザインの授業は特別編!

帯広調理師専門学校から佐藤先生と村上先生をお迎えして、実習を行いました。

佐藤先生はリッチモンドホテルなどで料理長を務められた経験を持ち、今は後進の指導に力を注いでいる先生です。

先生方の最初の言葉は「楽しく作りましょう!それがお客様に伝わります」。

その一言で、教室の空気が一気に明るくなりました。

メニューは「シーフード・パエリア」

今回挑戦したのは、スペイン料理の代表格「シーフード・パエリア」。

名前の由来は浅い鍋を意味する「パエリア」と、発祥の地バレンシア地方から来ているそうです。

▲池田町で作られている「トカップ」も調味料として登場!

調理のポイントもたくさん教えていただきました。

● 包丁とまな板は使うたびに拭くこと

● 匂いの強い食材は後に切ること

● トマトは種を取って水分を抑えること

● みじん切りは西洋料理では「アッシェ」と呼ぶこと

● ムール貝のヒゲを取ること

プロの技を間近で見ながら、下準備の大切さを改めて実感。

生徒からも「普段はこんなに細かく処理しないよねー!」と家庭料理との違いに驚きの声があがっていました。

調理スタート!

先生の下ごしらえを見たあとは、グループに分かれて調理開始。

毎回違うメンバーでも、段取りよく進めていきます。

▲毎回違うグループメンバーでも、段取りよく対応する生徒

手持ち無沙汰になったので、次にできることはないか?と先生に質問にいく生徒もいました。

下準備から炊き上げまで、あっという間に進んでいきました。

プロに質問コーナー

具材を炊いている間は、みんなで質問タイム。

包丁セットには鍵がついていることや、牛刀を実際に触らせてもらう体験もありました。

牛刀などの包丁を実際に触らせていただきました。

ずっしりと重く、中華料理の技法とリンクしているなぁと感じます。

▲「重いよね!」と貴重な体験です

さらに、調理師の服やコック帽の秘密についても教えていただき、大盛り上がり。

いろいろなことに理由があるんです。

料理の世界の奥深さに触れることができました。

▲コック帽の秘密の話にも大盛り上がりでした

プロの味に驚き

いよいよ完成間近。

見た目にもこだわって盛り付けます。

▲具だくさんで盛りだくさん!美味しそう!!

佐藤先生の盛り付けは、オリーブオイルを垂らすとまさにお店の一皿。

生徒たちもそれぞれ工夫して盛り付け、歓声が上がりました。

生徒たちもそれぞれ盛り付けます。

また、料理長の技を参考に、見た目にも美しく仕上げようと工夫する生徒も。

完成した料理に歓声が上がり、笑顔あふれる実習となりました。

▲きれいに盛り付けられました♪

▲校長先生も試食♪

生徒の声では「先生の作ったものと食べ比べたら、全然味が違ってびっくり!とても勉強になりました」との感想も。

私自身も試食させてもらいましたが、米の一粒一粒が油でコーティングされているようで、口に入れた瞬間に違いがわかる…これがプロの技なんだと感動しました。

学びと成長

今回の実習では、料理の技術だけでなく、調理に向かう姿勢や心構えも学ぶことができました。

佐藤先生からは「あいさつ・ふるまい・衛生が大切」と改めて締めの言葉をいただきました。

村上先生からは「生徒たちは暇そうにしている時間がなく、手が空けばすぐに洗い物をしたり、自主的に質問したりと積極的でした」とたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

生徒たちの成長を感じられる、笑顔いっぱいの実習になりました。

小高連携第5弾(ファイナル)!英語で遊ぼう|2年次選択・英語探究

12月22日 午前

今年度の小高連携事業第5弾として、「英語で遊ぼう」を実施しました。

当日は、英語探究を選択している高校生5名が、小学生の皆さんと一緒に英語を使った身近なゲームを体育館で行いました。

▲開始前の打ち合わせの様子

▲全体指示の様子

今回は体育館を2つのエリアに分けて、2種類のゲームを行いました。

1つは「だるまさんが転んだ」。

英語で「Red light, Green light!」などの指示を出しながら行いました。

最初は高校生が鬼となって進行しましたが、2回目以降は小学生の皆さんも英語で指示を出し、数十人が参加して大いに盛り上がりました。

▲鬼が英語で指示を出しています。

▶ しっかりストップできるかな?

▲鬼にタッチした後は、捕まらないように全力で逃げます!(捕まった人が次の鬼になります)

もう1つは「爆弾ゲーム」。

音楽が流れている間に「ポテコ」と「ポテオ」を順番に回し、音楽が止まったときにそれを持っていなかった人が勝ちというルールです。

子どもたちはタイミングを見計らって上手に回し、こちらも大盛況でした。

▲タイミングを見て「ポテコ」と「ポテオ」を回します

今回の活動をもって、今年度の小高連携事業はすべて終了となります。

どの回も高校生が主体となって、企画から準備、運営までを行いました。

小学生の皆さんとの交流を通して、異年齢間のふれあいの大切さを改めて実感する貴重な機会となりました。

小学校の皆様には多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

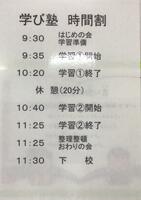

今年度も学習支援ボランティア(冬)に参加しました|課外活動・池田小学校

12月25日 午前(小学校1~3年生対象・1日目)

12月26日 午前(小学校4~6年生対象・2日目)

冬休み期間中に実施された学習支援ボランティア「冬休み学び塾」に、本校生徒3名が参加しました。

25日の学習会は、小学1年生から3年生を対象に、2部制で実施されました。前半は9時35分~10時20分、後半は10時40分~11時25分です。

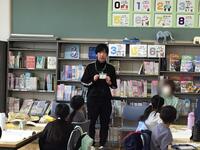

開会にあたり、池田小学校長より、児童の皆さんと学習支援ボランティアの皆さんに向けて、次のようなお話がありました。

『宿題に取り組むことも大切ですが、本日は高校生のお兄さんや地域の方々、池田中学校の先生方が来てくださっています。この機会に、池田小学校のことや友達のことなど、さまざまなお話をしてみてください。人と話すことは、とても大切な学びのひとつです。

また、ボランティアの皆様に感謝しつつ、自分たちでできることには積極的に取り組み、適切に声をかけていただきながら、勉強の楽しさも感じてもらえたら嬉しいです。

池田という町のあたたかさを感じながら、今日の学び塾を有意義に過ごしてくださいね。』

その後、参加者全員による自己紹介が行われ、学習がスタートしました。

▲「国語が得意です」とユーモアを交えて自己紹介していました。。

本校の生徒たちは、児童の質問に丁寧に対応しながら、勉強以外の話題でも積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いていました。

児童たちも、高校生のお兄さん・お姉さんと話すことに喜びを感じている様子でした。

休憩時間には、児童たちと高校生が一緒に体育館へ移動し、元気いっぱいに交流を楽しんでいました。

26日は、4年生から6年生を対象とした学び塾が開催される予定です。

冬季休業が明け、学校生活が再スタートしました|全年次

1月16日

12月25日から始まった冬季休業も終わり、本日から学校生活が再開しました。

久しぶりに登校する生徒たちの表情からは、冬休みを充実して過ごした様子や、友人との再会を喜ぶ笑顔が見られ、校内には活気が戻ってきました。

冬季休業前には全校集会を行い、年末年始に向けた心構えや生活の注意点などを確認しましたが、休業明けの本日は全校集会を行わず、各クラスのホームルームでのスタートとなりました。

各ホームルームでは、担任の先生から冬休み中の生活の振り返りや、今後の学校生活に向けた心構えについての話があり、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

その後は、通常通り6時間の授業が行われました。

長い休み明けということもあり、少し緊張した(辛そうな?)様子の生徒も見られましたが、授業が始まるとすぐに集中した空気に切り替わり、どの教室からも活発なやり取りや真剣に取り組む姿が見られました。

多くの生徒が意欲的に学習に取り組んでいました。

今年度も、いよいよ残り3カ月となりました。

特に3年次生にとっては、卒業式までの登校日が十数日と、いよいよ高校生活の締めくくりが近づいています。

これからの期間は、進路実現に向けた準備(1・2年次生)や、新生活(3年次生)への心構えを整える大切な時間です。

言い換えるならば、「△年次0学期」ともいえるこの時期。

次のステージへの助走として、1日1日を大切に、充実した日々を過ごしていきましょう。

思いを歌(楽器・動画)にのせて②|3年次選択・声楽

12月24日 午前

12月19日の声楽発表会(Day1)に引き続き、本日、Day2が開催されました。

Day1の様子は以下をご覧ください↓

本日は、山本先生、教頭先生、そして校長先生が見学にいらっしゃいました。

今回は、歌や楽器の演奏に加え、「動画編集!?」による発表もあり、バラエティ豊かな内容となりました。

これまでの練習の成果を存分に発揮する場となり、ソロやデュオ、バンド演奏、さらには動画による発表など、さまざまな形での披露が行われました。

ギターの弾き語りでは、会場全体が静まり返り、みんなが真剣に耳を傾けていました。

静かな応援が、演奏者の背中をそっと押していたようです。

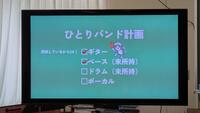

中でも「一人バンドの作り方」という動画は、斬新なアイディアが光るユニークな作品でした。

どの発表も、それぞれの個性や工夫が詰まった素晴らしい内容でした。

最後は、受講者全員による合唱で締めくくられました(歌う部分を分担して)。

この曲は、学校祭でも披露されたものでした。

今年のテーマは“縁日”!カナダ交流に向けて準備の軌跡|課外活動

池田町からの温かいご支援により、昨年に続き、今年も池田高校からカナダ・ペンティクトンへの姉妹校交流を実施します。 今年は、校内選考で選ばれた3名の生徒が訪問団として参加します。 その準備の様子をお届けします。

9月〜 顔合わせ、いよいよ準備スタート

まずは顔合わせからスタート。

昨年引率を担当した古城先生から、現地での様子や活動内容について説明を受けました。

学年の異なるメンバーということもあり、最初は少し緊張した雰囲気でしたが、自己紹介を通して徐々に打ち解けていきました。

続いて、小学校やペンティクトン高校(ペンハイ)でどのような交流を行うか、それぞれが考えてきた企画をプレゼンテーションしました。

今年のテーマは「縁日」に決定!

日本文化を楽しく体験してもらうため、今年の交流テーマは「縁日」に決まりました。

● お祭り法被は採用されたのでしょうか…?

#家電量販店にいそうな風格が漂うのは気のせい・・?

#ナオくんのけん玉は驚きの巧さです

● ハンナさん渾身の「お面」

100枚すべてが違う絵柄という力作で、まさに圧巻。

● 射的チームも準備万端

ポーズ指定にも応えてくれました。ありがとう!

射的の景品となる折り紙づくりも一部お手伝いしました。

(実はまだ倍ほどあります。カナダの子どもたちに喜んでもらえますように。)

● ペンハイでは「扇子の色付け」体験

書道室で試作を行いましたが、日本人でもなかなか難しい繊細な作業です。

このほか、自己紹介、クイズ、盆踊りなど、企画は盛りだくさん。

生徒たちは数カ月かけて準備を進めてきました。

<12月・出発前の報告>

出発10日前、冬休み直前に決意表明と出発報告を行いました。

全校集会では、英語で堂々とスピーチ。

池田町長にも、これまでのご支援への感謝と、現地で楽しみにしていることを直接お伝えしました。

たくさんの経験を通して成長し、その学びを多くの人に届けてくれることを期待しています。

スケート講習会を行いました|部活動・スケート部

1月3日 午後

鹿追町にて、「令和7年度スピードスケート技術講習会」が開催されました。

主催は鹿追町教育委員会、主管は鹿追町スケート協会です。

池田高校スケート部による技術指導は今回で37回目を迎え、長い歴史を持つ講習会となっています。

講習会の前には、高校生たちがウォーミングアップを行い、顧問の先生から指示を受けて準備を整えました。

開会式では、池田高校スケート部顧問の山澤先生が

「成長につながるよう、意識をもって練習に取り組んでください。また、リンクを整備してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに練習しましょう」

と、参加者に向けて激励の言葉を送りました。

まずは高校生による模擬滑走が行われ、山澤先生からは、スケーティングを見る際のポイントについての説明がありました。

続いてスタートダッシュの指導では、山澤先生が「スタートダッシュで気をつけることは何でしょう?」と子どもたちに問いかけながら、実践を交えて丁寧に指導しました。

高校生の滑りを見た子どもたちからは、

「高校生の走りがすごかった」

「コーナーがきれいだった」

「速くてかっこよかった」

といった感想が寄せられました。

その後は場所を移し、顧問の先生による陸上トレーニングの指導が行われました。

子どもたちは、どこに意識を向けるべきかを学びながら、池田高校で実際に行われているトレーニングを体験しました。

ポイントを一つひとつ丁寧に伝える姿が印象的でした。

最後は氷上での実技練習です。

高校生たちは、子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、丁寧に指導を行いました。

今回の講習会を通して、高校生たちにとっても「教えること」を通じて自身のスケーティングを見つめ直す貴重な機会となりました。

1月5日には、豊頃町と大樹町にて講習会を実施します。

コミュニケーションの大切さを学ぶ講話と体験|3年次選択・生活と福祉

12月19日 午前

本日は、焼肉レストラン「平和園」代表取締役社長 新田隆教 様をお招きし、講話と実習を行いました。前半は講話です。

次の問いかけから始まりました。

Q.皆さんは「耳が聞こえないこと」と「目が見えないこと」のどちらかを選ばなければなりません。どちらを選びますか?

多くの生徒は「耳が聞こえないこと」を選択しました。理由としては、

目が見えるので手話などで対応できる

自然や人の表情が見える

景色を楽しめる

絵が描ける

紙に書いて伝えられる

目が見えないことより不便が少ない

YouTube や Instagram を見られる

スポーツをする際に視覚が必要

といった意見が挙がりました。

一方で少数ではありますが、「目が見えないこと」を選んだ生徒もいました。

その理由は、「昨年、耳が聞こえなくなった経験があり、とても不便だったため」というものでした。

【新田様からのお話】

新田様は、生徒の回答を受けて次のように話してくださいました。

平和園では聴覚障害のある方も働いており、25年勤めた職員もいたそうです。

ご自身は視覚障害があるものの、「耳が聞こえなければ社長業は難しかった」と感じていると話されました。

声の音色や表情など、会話から得られる情報は大きく、聴覚障害のある職員は相手の感情を読み取りにくく不安を抱えることも多かったといいます。

こうした経験から、「口で言葉を交わすこと」の重要性を改めて実感したとのことでした。

また、以前は「耳が悪くなる方がまだ良い」と考えていたが、実際の状況を想像するとその考えが浅かったと気づいたとも語られました。

当事者の言葉には深い重みがあります。

【生徒との質疑応答】

生徒から「表情が分からないことで困ることはありませんか?」という質問がありました。

新田様は、

表情が分からないときは相手に直接尋ね、声の音色だけでなく言葉を交わすことで本心が伝わると話されました。

文字でのやり取りも便利だが、口にする言葉には人柄が表れ、良い言葉を使うことで人間関係も良くなるとのことでした。そのため、相手に優しい言葉をかけることを大切にしているそうです。

また、「質問力が向上する」というお話もありました。

情報は検索で簡単に得られるものの、本当に知りたいことに近づくには質問力が重要で、信頼できる人に直接尋ねることで正確な情報が得られ、迷う時間も減ると語られました。

【講話の終盤】

終盤には「一番つらかったことは何だと思いますか?」という問いかけがあり、生徒からさまざまな意見が出ました。新田様はこれまでの経験を踏まえて丁寧に答えてくださいました。

視野が狭くなる病気は周囲に理解されにくく、見えている部分と見えない部分の差から誤解が生まれやすいこと、説明しても「苦労話」と受け取られる不安があり、つらさを抱えていたことが語られました。

また、理解のギャップを埋めるため、水中ゴーグルを黒く塗って見え方を再現するなど、工夫を重ねてきたことも紹介されました。

「理解されないままでは自分も周りも不幸になる」という思いが背景にあったそうです。

最後に、人とわかり合うことは難しいが、つながるためには “わかろうとする姿勢” が大切だと締めくくられました。

講話の後には実習を行い、視覚障害についての理解を深める貴重な時間となりました。

新田様、お忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございました。

高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルを学ぶ|3年次選択・生活と福祉

生活と福祉の授業では、「高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブル」をテーマに、外部講師をお招きしました。講師は(一社)北海道消費者協会の坪様です。

高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルには「3つのK」があるそうです。

● 金

● 健康

● 孤独

これらに絡む事例が多いとのことでした。

紹介いただいた事例には、次のようなものがありました。

● 「2時間後に電話が止まる」と脅す詐欺電話

● ふとんの訪問販売

● 光回線切替の電話勧誘

● 訪問販売や買取

● ネット通販トラブル(定期購入、SNS広告)

知識として知っているつもりでも、手口は日々アップデートされていることを実感しました。NTTの電話回線切替など、実際の時事的な動きと紛らわしいケースもあり、複雑さを感じました。

訪問買取の事例では、生徒4人がロールプレイを実施。演じることで、ただ聞くだけよりも「自分事」として考えやすくなりました。

他にも、絵を見て気づく見守りのポイントなどもみんなで考えてみました。

消費者センターへの相談件数は減っている一方で、高齢者からの相談は増えているそうです。

そこで重要になるのが「見守りの声がけ」。 つい言ってしまいそうな言葉、

● 「どうしてそんな契約したの!?」

● 「騙されてない!?」

こうした言葉は、高齢者を傷つけ、心を閉ざしてしまう原因になることもあるそうです。

代わりに、

● 「誰にでも起きることですよ、心配しないで」

● 「本当に信用できますか?」

● 「新しく買ったの?」

● 「解決方法を一緒に考えよう」

といった声がけが効果的だと学びました。過去を責めるのではなく、冷静に事実を確認し、一緒に解決へ寄り添う姿勢が大切です。

考えてみると、これって高齢者にかかわらず人として大事な姿勢だよなぁとも思います。

▲高齢者見守りチェックポイント

最後に、トラブルを防ぐための3箇条を教えていただきました。

1 手口を知り備える

2 周囲と情報を共有する

3 契約前に相談する

高齢者だけでなく、誰にでも役立つ心構えだと感じました。

今回の授業を通して、消費者トラブルは「特別な人だけが遭うもの」ではなく、誰にでも起こり得ることだと実感しました。高齢者への寄り添い方を学ぶことは、日常の人間関係にもつながる大切な学びとなりました。

不安になったら、「188(いやや)」消費者ホットラインです!

冬季休業前の全校集会を行いました|全年次・行事

12月24日 午後

令和7年度も三分の二が終了しました

大きなトラブルもなく、無事に冬休みを迎えることができました。

本日の集会では、「表彰伝達式」「カナダ姉妹校訪問団の紹介とあいさつ」「スピードスケート部壮行会」「冬季休業前の全校集会」と、盛りだくさんの内容でした。

≪表彰伝達式≫

検定合格者、スピードスケート部の大会成績、伊藤園俳句コンクールの入賞者が表彰されました。

また、学校として受賞した「赤い羽根共同募金」や「伊藤園俳句コンクール学校賞」についても、全校生徒に紹介されました。

≪カナダ姉妹校訪問団≫

代表生徒である1Aの松村さんが、英語によるスピーチを行いました。

特に印象的だったのは、家族や先生、周囲の方々への感謝の気持ちをしっかりと伝えていたことです。

生徒会からは「気をつけて行ってらっしゃい」と温かいメッセージが送られました。

池田高校の代表として、素晴らしい経験をしてきてください!

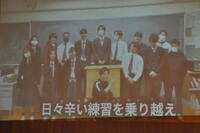

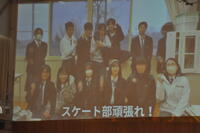

≪スピードスケート部壮行会≫

はじめに、応援動画の上映がありました。

各クラスや先生方が、それぞれの個性を活かした応援メッセージを届けてくれました。

続いて、3Bの及川さんが大会に向けた意気込みを力強く語ってくれました。

校長先生と生徒会長からも、スピードスケート部への熱い激励の言葉が贈られました。

≪全校集会≫

校長先生からは、先日行われた課題研究発表会をふまえ、「優秀な人とはどのような人か」というテーマでお話がありました。

現代社会において求められるのは、目標に向かって努力する力、人間力、コミュニケーション力、そして協働する力であり、これらは池田高校でしっかりと育むことができると語られました。

最後に、「どんどんチャレンジしてほしい。1月16日に元気に登校してください」と、力強いメッセージで締めくくられました。

生徒指導部長からは、冬休みの過ごし方についてのお話がありました。

「自分で正しい判断をしてほしい。」「命を大切にしてほしい。」と、生徒たちに向けて温かくも真剣なメッセージが送られました。

冬休みは 1月15日(木)まで です。

1月16日(金) に、皆さんの元気な笑顔に会えるのを楽しみにしています!