池高日誌

一点ものの魅力を生かすアップサイクル制作|3年次選択・ファッション造形

今回のテーマは「アップサイクルを学ぶ、服のリメイク」

3年次選択「ファッション造形」では、不要になった衣服を新しい子ども服へと生まれ変わらせる“アップサイクル”に取り組みました。

ただサイズを小さくするだけではなく、柄の見え方や配置をどう活かすかが今回の大きなポイント。元の服の魅力を残しつつ、まったく新しい一着へと仕立てていく工程に、アップサイクルならではの奥深さを感じました。

制作を進める中で、「同じ素材でも仕上がりは一つとして同じものがない」という当たり前の事実を、改めて実感する場面も多くありました。まさに一点ものの服づくりです。

子ども服ならではの工夫も欠かせません。

● 大人服よりもゆとりを持たせ、動きやすさを重視した設計にすること

● ズボンはウエストをゴム仕様にし、着脱しやすい形にすること

こうした配慮を加えることで、見た目だけでなく、実際に着る人の生活に寄り添ったデザインへと仕上がっていきます。

アップサイクルを通して、素材の活かし方やデザインの視点だけでなく、「服をつくる意味」や「ものを大切にする姿勢」についても深く考える時間となりました。

カナダ姉妹校交流 帰国報告会を実施しました|全年次・集会

1月29日 午後

本日、校内にてカナダ姉妹校交流の帰国報告会を実施しました。

今回の交流に参加した生徒は以下の3名です。

1年次生:松村さん

2年次生:小澤さん、レインさん

3名は、1月4日から1月11日までの期間、日本ではなかなか経験できない多くの学びを得て帰国し、その内容を全校生徒に向けて発表してくれました。

報告会は自己紹介から始まりました。

一方的な説明ではなく、発表者同士の掛け合いや、聞いている生徒への質問を交えながら進行し、40分があっという間に感じられるほど充実した内容でした。

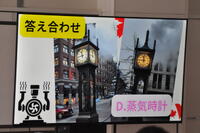

発表では、時系列に沿ってカナダでの生活や活動が紹介されました。

〇移動日の様子

日本とカナダの距離は約7,450kmで、飛行時間は約9時間とのことです。

北海道の海岸線約3,000kmの2周分以上に相当する距離であり、改めて北海道の広さも実感できます。

〇生活圏での様子

スーパーで販売されている食品や夕食の紹介がありました。

〇訪問

交流会を行いました。

動画を交えながら、夏祭りをテーマにした活動の様子が紹介されました。

お面の紹介では多くの小学生が集まり、射的も大変人気だったそうです。

姉妹校での交流について報告がありました。

留学生コースの生徒に、扇子に絵や色をつける体験をしてもらいました。

〇その他活動

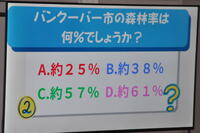

バンクーバーに関することや飛行体験について話してくれました。

発表の最後には、松村さんが今回の交流で学んだことを話してくれました。

特に「笑顔の大切さ」を改めて実感したとのことで、表情は国を問わず人と人をつなぐ大切な要素であることが伝わってきました。

校長先生からは、

・全校生徒に向けて、英語を身につけ、次年度以降もぜひチャレンジしてほしいこと

・町からの補助により実現している取り組みであること

・今後ますます海外の方と関わる機会が増えること

などのお話がありました。

今後の予定として、2月6日に町への表敬訪問、2月17日に池田中学校での発表会が予定されています。

今回のカナダ訪問にあたり、多方面の皆さまから多大なるご協力を賜りました。

この場をお借りして心より御礼申し上げます。

十勝地区高等学校音楽教育研究会「ふれあいコンサート」開催報告

1月31日

本日、田園ホールにて令和7年度十勝地区高等学校音楽教育研究会「ふれあいコンサート」を開催しました。

コンサートは三部構成で行われました。

第一部「ソロ・アンサンブル」

各校の教員が歌唱や演奏を披露しました。

授業で扱っている作品を取り上げた発表もありました。

曲紹介や解説を交えた内容は、来場された皆さまにとっても分かりやすいものとなりました。

参加した教員からは「自校の授業づくりのヒントになった」との声も寄せられ、研修としても大変有意義な時間となりました。

ハンドベルの演奏では、一人が固定してベルを持つ通常の形式ではなく、演奏者がベルを交代で使用するスタイルが採用されました。

この形式では、次の音を担当する演奏者が正しく演奏できるよう、使用したベルをすぐに元の位置へ戻すことが重要です。

演奏者全員がその動作を丁寧に行ったことで、美しいアンサンブルが成立し、演奏は大成功となりました。会場からは大きな拍手が送られました。

第二部「合唱」

第二部では、各高校の合唱部や吹奏楽部・放送局などの生徒が参加し、3曲の合唱を披露しました。

当日、しかも約30分という限られた時間での合わせ練習にもかかわらず、心に深く届く合唱を届けてくれた生徒の皆さんの姿は、実に素晴らしいものでした。

第三部「吹奏楽ステージ」

第三部は吹奏楽ステージです。

先生方をはじめ、足寄高校・本別高校・池田高校・幕別清陵高校の生徒の皆さん、そして池田シニアブリーズの皆さんが参加し、50名を超える大編成での演奏となりました。

迫力あるサウンドに、会場全体が魅了されました。

また、高校生が選曲した作品については、本校吹奏楽部の小西さんが紹介を担当しました。

本校が担ってきた2年間の当番校としての役割も、今回の開催をもって終了となります。

多くの皆さまのご支援とご協力のおかげで、無事に務めを果たすことができました。心より感謝申し上げます。

ご参加いただいた皆さま、そして運営に携わってくださった関係者の皆さまに、深く御礼申し上げます。

3年次 政治経済 特殊詐欺に巻き込まれない、加担しないためには

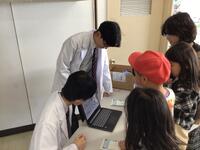

1月20日(火)の政治経済の授業で北海道釧路方面池田警察署の佐藤様、佐久間様にお越しいただき、特殊詐欺に巻き込まれない、加担しないための心構えについて出前授業を実施しました。

☆はじめに北海道の特殊詐欺の種類や発生状況について説明があり、その後、「あなたが選ぶアルバイトの判断基準は?」

を考えるワークショップを実施しました。

個人ワークの後、判断基準を何にしたか、グループで情報共有しました。「高時給、友達紹介・・・」

「フレキシブルシフトって何だろう?」相談しながらグループで出た意見をまとめ全体に発表していきました。

☆後半は特殊詐欺の被害の背景は何があるのか?巻き込まれないために出来ることは?

対策として

・「巻き込まれそうな場合、信頼できる人に相談する。」

・「少しでもあやしいと思ったらだまされないようにする。」

・被害の背景として特殊詐欺への認識が薄かったり、金銭に困っているから被害が増えるのではと考えたグループもありました。

☆佐藤様、佐久間様から

「ほくとポリス」(アプリケーション)の紹介がありました。「ほくとポリス」とは犯罪などが発生した場合、どこで発生したか地図中にマークが入るなど暮らしの安全や安心を守るためのアプリケーションです。

卒業生の中には札幌など都市部へ進学する生徒もいます。新しい環境で新しい生活を安心して過ごすためにも特殊詐欺の背景や仕組みを学ぶことが出来、有意義な時間でした。

今回の授業だけでなく、今日、学んだことをこれからの生活に活かしてくれると思います。

本日はお忙しい中、佐藤様、佐久間様、授業に御協力いただき感謝申し上げます。

小学校のスケート授業にお邪魔しました|3年次選択・スポーツⅡ

1月26日 午前

本日は、小学校のスケート授業のサポートに参加しました。

先週に引き続き、今回も小学校低学年の児童を対象としたサポートで、今回が2回目の活動でした。

この取り組みは、小学生のスケート学習への意欲向上を図るとともに、お互いの自己有用感の向上やコミュニケーション力の向上を目的としています。

活動の始めには、高校生によるミーティングを行い、スケート指導班やサポート班など、それぞれの役割について担当教諭から詳しい説明がありました。

活動中は、スケート靴を履くお手伝いをしたり、タイム計測を行ったり、スケートに慣れていない児童への個別指導や、ゴールまでの後方支援など、さまざまな場面でサポートを行いました。

▲靴を履くお手伝いの様子

◀計測の説明 ▶計測中

▲サポートの様子

スケート終了後には、後片付けや靴を脱ぐお手伝いも行い、最後はバスで帰る児童たちを笑顔で見送りました。児童たちと高校生が手を振り合う姿がとても印象的でした。

高校生にとっても、異年齢との交流は貴重な学びの機会です。

自分の考えを相手に伝えることの難しさを、今日も改めて実感しました。

今年度の小高連携事業は、今回で終了となります。

池田小学校のみなさん、温かいご協力をありがとうございました。

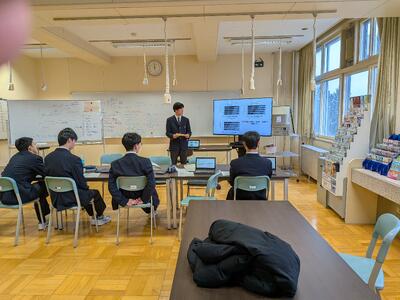

地域人インタビューまとめ|1年次・産業社会と人間

1月28日 午後

本日は、7月から準備を進めてきた「地域人インタビュー」の発表会を実施しました。

7月には取り組みの目的を確認し、9月にはプロの方からインタビューのノウハウを学びました。

10月には実際に地域の方々と出会い、インタビューを行い、11月にはプレゼン資料の作成やまとめを進めてきました。

その集大成が本日の発表会です。

【発表順】

・池田町役場

・十勝総合振興局 森林室

・池田保育園

・POLA THE BEAUTY 帯広店

・池田町地域おこし協力隊(放課後支援)

・池田車輌整備工場

・Cafe TERUI

・池田町地域おこし協力隊(スポーツ)

・帯広神社

発表は「発表5分・質疑応答1分・感想記入1分」の流れで進めました。

どの班も個性が光るスライドを作成し、内容も大変充実していました。

質疑応答では、

「あなたは何部に所属していますか」

「文字入力はどのような場面で使われていますか」

といった質問があったり、発表者から、

「ドローンが楽しすぎて、他のことを忘れてしまった」

といった印象的なコメントもありました。

聴衆にクイズを出す工夫をした班もあり、

「保育園を訪れた際、子どもたちがおやつに食べていたものは何でしょう」

といった質問で会場を盛り上げていました。

表に見える仕事だけでなく、裏側で行われている工夫や努力に気づいたという感想も多く、学びの深さが伝わってきました。

今回の取り組みは、多くの企業や団体の皆さまのご協力によって実現しました。

生徒たちは地域の魅力や仕事への思いに触れ、貴重な学びを得ることができました。

心より感謝申し上げます。

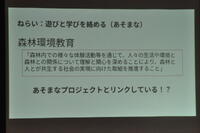

体験を言語化する(第4回目)|2年次・ミニ探究

第4回となる今回は、これまでの3回の活動を振り返り、「一番真剣に取り組んだこと」や「そこから得た学び」をテーマに、各自が資料づくりに挑戦しました。

これまでの活動はこちら(2班に分かれて活動しています)

● “ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

● ガイドとともに、森を深く味わう──フィールドワーク後編|2年次・ミニ探究

● まちの課題と職人の生き方に触れる【フィールドワーク】|2年次・ミニ探究

● 炭焼きから学ぶ森の知恵【フィールドワーク(前編)】|2年次・ミニ探究

● 食と地域を結ぶウッドプランク【フィールドワーク(後編)】|2年次・ミニ探究

● ミニ探究で自分の中の「好き」をぶちまけよう!|2年次・総合的な探究の時間(商品開発・企画担当)

サクッと1時間で、様式なしの状態から資料をまとめ上げる姿はさすがです。

高校生活の中で培ってきた力が、こうした場面でしっかり発揮されています。

前半の最後には、講師の中村さんが、先日訪問したパキスタンでの体験を写真とともに紹介してくださいました。

紛争が続く地域での暮らしや、現地の人々の声、知識として知っていたこととの“解釈の違い”など、実際に足を運んだからこそ語れる深い内容に、生徒たちは真剣に耳を傾けていました。

その後は4つのグループに分かれて発表会を実施。 「全員が質問をする」というルールのもと、聞く姿勢も自然と引き締まります。

その後は4つのグループに分かれて発表会を実施。

「全員が質問をする」というルールのもと、聞く姿勢も自然と引き締まります。

どのグループも、自分たちの経験を丁寧にまとめ、聞き手に伝わるよう工夫しながら発表していました。

そして、各グループから選ばれた代表者が全体発表へ。

同じ体験をしても、受け取り方や気づきはそれぞれ。そこに一人ひとりの個性が光っていました。

▲発表後、大人組が表彰者を話し合っています…!

最後には、ベストプレゼン賞や質問賞などの表彰も行われ、仲間の良さを認め合う温かい時間となりました。

第5回目では、今回の振り返りをもとに、さらに深い学びへと進んでいきます。

百人一首と「下の句かるた」~日本の伝統文化にふれて~|1年次・言語文化

1月19日 午後

本日の言語文化の時間は、日本の伝統文化への理解を深める学習の一環として、「百人一首」と「下の句かるた」について学びました。

まずは座学から。

小倉百人一首や下の句かるたの歴史や特徴について学びを深めました。

①「小倉百人一首」について

小倉百人一首は、鎌倉時代の歌人・藤原定家が選んだとされており、飛鳥時代から鎌倉時代までの優れた百首を集めた和歌集です。

恋の歌や四季を詠んだ歌など、さまざまな感情や風景が詰まっており、今も多くの人に親しまれています。

また、百人一首は「競技かるた」としても知られ、毎年滋賀県の近江神宮で名人戦・クイーン戦が行われています。

近年では、漫画やアニメの影響で、若い世代にも人気が広がっています。

②北海道の伝統「下の句かるた」について

北海道には、独自に発展した「下の句かるた」という文化があります。

これは、明治時代に会津地方から北海道へ移住した人々が持ち込んだもので、冬の娯楽として道内に広まりました。

特徴的なのは、紙ではなく「木札」を使うこと。

そして、通常の百人一首とは異なり、「下の句」だけを読み上げて札を取るという独特なルールです。

木札には「変体仮名」というくずし字が使われており、見た目もとても芸術的です。

この「下の句かるた」は、北海道遺産にも選ばれ、現在も「北海道子どもかるた大会」などを通じて、地域の伝統として大切に受け継がれています。

いざ!実践!

座学のあとは、「下の句かるた」に挑戦したりしました。

最初は変体仮名に戸惑っていた生徒たちも、練習を重ねるうちに少しずつ読めるようになり、札を取るスピードもアップ!

「紙のカルタはやったことはあったが、木札は初めて!」といった声が聞かれ、笑顔と真剣な表情が入り混じる、活気ある時間となりました。

~活動の様子~

油絵、初挑戦|2年次選択・美術表現

美術表現の講義は、ひとつの佳境を迎えています。

そうなんです、〈油絵〉です。〈模写〉です。

講師である画家の佐藤真康先生から、まずは油や絵の具やその他の道具の説明と扱いについての説明を受けます。と、その前に、講義を受ける池高生たちは、模写をすることになる絵やイラストを選んで下描きをしていました。

下描きに選ばれたのは、有名画家の絵画や推しのイラストなどさまざま。

油絵を描くということの意味は、画家自身の時間との対話や内面の感情や考え方や経験を表現すること。その模写をするという意味はというと……ていうか、ムズカシイことはひとまず置いといて、要するに……

「うまく似せられなーい!」とか「なにがちがうんだー!」とか言って、もがきながら気づきを持って成長するための特訓、練習らしいです。真っ白なキャンバスに向き合う池高生は、とても集中しています。底冷えする寒〜い教室の空気が、よりいっそうピーンと張り詰めます。

これから年末年始を挟んで数カ月にわたり、自己との対話の時間を経て、油絵を完成させます。

ちなみに世界最古の油絵は、約1400年前のもの。アフガニスタン中部にある、バーミヤン遺跡の壁画だそうです。

今日の主役はこの2人!演奏研究ミニ発表会|2,3年次選択・演奏研究

季節は冬。演奏研究ではミニ発表会が行われました♪

この授業を選択している2名が発表してくれました。

ちなみにこちらは4月頃の写真。

ゆっくり右手を左手を動かすことからはじめた授業でした。

さて、どんな演奏を聞かせてくれるのでしょうか。

#本日の観客兼応援団です♪

それでは演奏会が始まりますー!

#「温かい目で聞いて下さい」「もちろんですとも!!!」

まずはイツキくんから。2018年にリリースした有名な邦楽です。

上から落ちてくるタイプの楽譜!

両手がバラバラに動くタイプの曲を見事最後まで弾き切りました♪(パチパチパチパチ)

次はライムくん。2001年に公開された大ヒットアニメーション映画の曲です。

暗譜をし、表情豊かに弾いてくれました♪(パチパチパチパチ)

みんなで聞いた感想や弾いた感想のシェア♪

二人の成長が感じられる、温かなミニ発表会となりました。

プロの技に挑戦!シーフード・パエリア実習|3年次選択・フードデザイン

帯広調理師専門学校の先生をお迎えして

今日のフードデザインの授業は特別編!

帯広調理師専門学校から佐藤先生と村上先生をお迎えして、実習を行いました。

佐藤先生はリッチモンドホテルなどで料理長を務められた経験を持ち、今は後進の指導に力を注いでいる先生です。

先生方の最初の言葉は「楽しく作りましょう!それがお客様に伝わります」。

その一言で、教室の空気が一気に明るくなりました。

メニューは「シーフード・パエリア」

今回挑戦したのは、スペイン料理の代表格「シーフード・パエリア」。

名前の由来は浅い鍋を意味する「パエリア」と、発祥の地バレンシア地方から来ているそうです。

▲池田町で作られている「トカップ」も調味料として登場!

調理のポイントもたくさん教えていただきました。

● 包丁とまな板は使うたびに拭くこと

● 匂いの強い食材は後に切ること

● トマトは種を取って水分を抑えること

● みじん切りは西洋料理では「アッシェ」と呼ぶこと

● ムール貝のヒゲを取ること

プロの技を間近で見ながら、下準備の大切さを改めて実感。

生徒からも「普段はこんなに細かく処理しないよねー!」と家庭料理との違いに驚きの声があがっていました。

調理スタート!

先生の下ごしらえを見たあとは、グループに分かれて調理開始。

毎回違うメンバーでも、段取りよく進めていきます。

▲毎回違うグループメンバーでも、段取りよく対応する生徒

手持ち無沙汰になったので、次にできることはないか?と先生に質問にいく生徒もいました。

下準備から炊き上げまで、あっという間に進んでいきました。

プロに質問コーナー

具材を炊いている間は、みんなで質問タイム。

包丁セットには鍵がついていることや、牛刀を実際に触らせてもらう体験もありました。

牛刀などの包丁を実際に触らせていただきました。

ずっしりと重く、中華料理の技法とリンクしているなぁと感じます。

▲「重いよね!」と貴重な体験です

さらに、調理師の服やコック帽の秘密についても教えていただき、大盛り上がり。

いろいろなことに理由があるんです。

料理の世界の奥深さに触れることができました。

▲コック帽の秘密の話にも大盛り上がりでした

プロの味に驚き

いよいよ完成間近。

見た目にもこだわって盛り付けます。

▲具だくさんで盛りだくさん!美味しそう!!

佐藤先生の盛り付けは、オリーブオイルを垂らすとまさにお店の一皿。

生徒たちもそれぞれ工夫して盛り付け、歓声が上がりました。

生徒たちもそれぞれ盛り付けます。

また、料理長の技を参考に、見た目にも美しく仕上げようと工夫する生徒も。

完成した料理に歓声が上がり、笑顔あふれる実習となりました。

▲きれいに盛り付けられました♪

▲校長先生も試食♪

生徒の声では「先生の作ったものと食べ比べたら、全然味が違ってびっくり!とても勉強になりました」との感想も。

私自身も試食させてもらいましたが、米の一粒一粒が油でコーティングされているようで、口に入れた瞬間に違いがわかる…これがプロの技なんだと感動しました。

学びと成長

今回の実習では、料理の技術だけでなく、調理に向かう姿勢や心構えも学ぶことができました。

佐藤先生からは「あいさつ・ふるまい・衛生が大切」と改めて締めの言葉をいただきました。

村上先生からは「生徒たちは暇そうにしている時間がなく、手が空けばすぐに洗い物をしたり、自主的に質問したりと積極的でした」とたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

生徒たちの成長を感じられる、笑顔いっぱいの実習になりました。

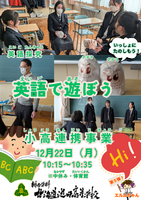

小高連携第5弾(ファイナル)!英語で遊ぼう|2年次選択・英語探究

12月22日 午前

今年度の小高連携事業第5弾として、「英語で遊ぼう」を実施しました。

当日は、英語探究を選択している高校生5名が、小学生の皆さんと一緒に英語を使った身近なゲームを体育館で行いました。

▲開始前の打ち合わせの様子

▲全体指示の様子

今回は体育館を2つのエリアに分けて、2種類のゲームを行いました。

1つは「だるまさんが転んだ」。

英語で「Red light, Green light!」などの指示を出しながら行いました。

最初は高校生が鬼となって進行しましたが、2回目以降は小学生の皆さんも英語で指示を出し、数十人が参加して大いに盛り上がりました。

▲鬼が英語で指示を出しています。

▶ しっかりストップできるかな?

▲鬼にタッチした後は、捕まらないように全力で逃げます!(捕まった人が次の鬼になります)

もう1つは「爆弾ゲーム」。

音楽が流れている間に「ポテコ」と「ポテオ」を順番に回し、音楽が止まったときにそれを持っていなかった人が勝ちというルールです。

子どもたちはタイミングを見計らって上手に回し、こちらも大盛況でした。

▲タイミングを見て「ポテコ」と「ポテオ」を回します

今回の活動をもって、今年度の小高連携事業はすべて終了となります。

どの回も高校生が主体となって、企画から準備、運営までを行いました。

小学生の皆さんとの交流を通して、異年齢間のふれあいの大切さを改めて実感する貴重な機会となりました。

小学校の皆様には多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

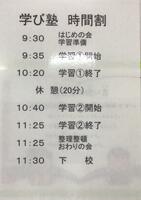

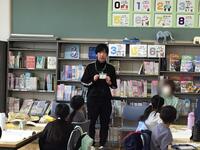

今年度も学習支援ボランティア(冬)に参加しました|課外活動・池田小学校

12月25日 午前(小学校1~3年生対象・1日目)

12月26日 午前(小学校4~6年生対象・2日目)

冬休み期間中に実施された学習支援ボランティア「冬休み学び塾」に、本校生徒3名が参加しました。

25日の学習会は、小学1年生から3年生を対象に、2部制で実施されました。前半は9時35分~10時20分、後半は10時40分~11時25分です。

開会にあたり、池田小学校長より、児童の皆さんと学習支援ボランティアの皆さんに向けて、次のようなお話がありました。

『宿題に取り組むことも大切ですが、本日は高校生のお兄さんや地域の方々、池田中学校の先生方が来てくださっています。この機会に、池田小学校のことや友達のことなど、さまざまなお話をしてみてください。人と話すことは、とても大切な学びのひとつです。

また、ボランティアの皆様に感謝しつつ、自分たちでできることには積極的に取り組み、適切に声をかけていただきながら、勉強の楽しさも感じてもらえたら嬉しいです。

池田という町のあたたかさを感じながら、今日の学び塾を有意義に過ごしてくださいね。』

その後、参加者全員による自己紹介が行われ、学習がスタートしました。

▲「国語が得意です」とユーモアを交えて自己紹介していました。。

本校の生徒たちは、児童の質問に丁寧に対応しながら、勉強以外の話題でも積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いていました。

児童たちも、高校生のお兄さん・お姉さんと話すことに喜びを感じている様子でした。

休憩時間には、児童たちと高校生が一緒に体育館へ移動し、元気いっぱいに交流を楽しんでいました。

26日は、4年生から6年生を対象とした学び塾が開催される予定です。

冬季休業が明け、学校生活が再スタートしました|全年次

1月16日

12月25日から始まった冬季休業も終わり、本日から学校生活が再開しました。

久しぶりに登校する生徒たちの表情からは、冬休みを充実して過ごした様子や、友人との再会を喜ぶ笑顔が見られ、校内には活気が戻ってきました。

冬季休業前には全校集会を行い、年末年始に向けた心構えや生活の注意点などを確認しましたが、休業明けの本日は全校集会を行わず、各クラスのホームルームでのスタートとなりました。

各ホームルームでは、担任の先生から冬休み中の生活の振り返りや、今後の学校生活に向けた心構えについての話があり、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

その後は、通常通り6時間の授業が行われました。

長い休み明けということもあり、少し緊張した(辛そうな?)様子の生徒も見られましたが、授業が始まるとすぐに集中した空気に切り替わり、どの教室からも活発なやり取りや真剣に取り組む姿が見られました。

多くの生徒が意欲的に学習に取り組んでいました。

今年度も、いよいよ残り3カ月となりました。

特に3年次生にとっては、卒業式までの登校日が十数日と、いよいよ高校生活の締めくくりが近づいています。

これからの期間は、進路実現に向けた準備(1・2年次生)や、新生活(3年次生)への心構えを整える大切な時間です。

言い換えるならば、「△年次0学期」ともいえるこの時期。

次のステージへの助走として、1日1日を大切に、充実した日々を過ごしていきましょう。

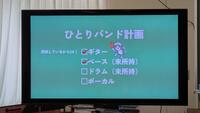

思いを歌(楽器・動画)にのせて②|3年次選択・声楽

12月24日 午前

12月19日の声楽発表会(Day1)に引き続き、本日、Day2が開催されました。

Day1の様子は以下をご覧ください↓

本日は、山本先生、教頭先生、そして校長先生が見学にいらっしゃいました。

今回は、歌や楽器の演奏に加え、「動画編集!?」による発表もあり、バラエティ豊かな内容となりました。

これまでの練習の成果を存分に発揮する場となり、ソロやデュオ、バンド演奏、さらには動画による発表など、さまざまな形での披露が行われました。

ギターの弾き語りでは、会場全体が静まり返り、みんなが真剣に耳を傾けていました。

静かな応援が、演奏者の背中をそっと押していたようです。

中でも「一人バンドの作り方」という動画は、斬新なアイディアが光るユニークな作品でした。

どの発表も、それぞれの個性や工夫が詰まった素晴らしい内容でした。

最後は、受講者全員による合唱で締めくくられました(歌う部分を分担して)。

この曲は、学校祭でも披露されたものでした。

今年のテーマは“縁日”!カナダ交流に向けて準備の軌跡|課外活動

池田町からの温かいご支援により、昨年に続き、今年も池田高校からカナダ・ペンティクトンへの姉妹校交流を実施します。 今年は、校内選考で選ばれた3名の生徒が訪問団として参加します。 その準備の様子をお届けします。

9月〜 顔合わせ、いよいよ準備スタート

まずは顔合わせからスタート。

昨年引率を担当した古城先生から、現地での様子や活動内容について説明を受けました。

学年の異なるメンバーということもあり、最初は少し緊張した雰囲気でしたが、自己紹介を通して徐々に打ち解けていきました。

続いて、小学校やペンティクトン高校(ペンハイ)でどのような交流を行うか、それぞれが考えてきた企画をプレゼンテーションしました。

今年のテーマは「縁日」に決定!

日本文化を楽しく体験してもらうため、今年の交流テーマは「縁日」に決まりました。

● お祭り法被は採用されたのでしょうか…?

#家電量販店にいそうな風格が漂うのは気のせい・・?

#ナオくんのけん玉は驚きの巧さです

● ハンナさん渾身の「お面」

100枚すべてが違う絵柄という力作で、まさに圧巻。

● 射的チームも準備万端

ポーズ指定にも応えてくれました。ありがとう!

射的の景品となる折り紙づくりも一部お手伝いしました。

(実はまだ倍ほどあります。カナダの子どもたちに喜んでもらえますように。)

● ペンハイでは「扇子の色付け」体験

書道室で試作を行いましたが、日本人でもなかなか難しい繊細な作業です。

このほか、自己紹介、クイズ、盆踊りなど、企画は盛りだくさん。

生徒たちは数カ月かけて準備を進めてきました。

<12月・出発前の報告>

出発10日前、冬休み直前に決意表明と出発報告を行いました。

全校集会では、英語で堂々とスピーチ。

池田町長にも、これまでのご支援への感謝と、現地で楽しみにしていることを直接お伝えしました。

たくさんの経験を通して成長し、その学びを多くの人に届けてくれることを期待しています。

スケート講習会を行いました|部活動・スケート部

1月3日 午後

鹿追町にて、「令和7年度スピードスケート技術講習会」が開催されました。

主催は鹿追町教育委員会、主管は鹿追町スケート協会です。

池田高校スケート部による技術指導は今回で37回目を迎え、長い歴史を持つ講習会となっています。

講習会の前には、高校生たちがウォーミングアップを行い、顧問の先生から指示を受けて準備を整えました。

開会式では、池田高校スケート部顧問の山澤先生が

「成長につながるよう、意識をもって練習に取り組んでください。また、リンクを整備してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに練習しましょう」

と、参加者に向けて激励の言葉を送りました。

まずは高校生による模擬滑走が行われ、山澤先生からは、スケーティングを見る際のポイントについての説明がありました。

続いてスタートダッシュの指導では、山澤先生が「スタートダッシュで気をつけることは何でしょう?」と子どもたちに問いかけながら、実践を交えて丁寧に指導しました。

高校生の滑りを見た子どもたちからは、

「高校生の走りがすごかった」

「コーナーがきれいだった」

「速くてかっこよかった」

といった感想が寄せられました。

その後は場所を移し、顧問の先生による陸上トレーニングの指導が行われました。

子どもたちは、どこに意識を向けるべきかを学びながら、池田高校で実際に行われているトレーニングを体験しました。

ポイントを一つひとつ丁寧に伝える姿が印象的でした。

最後は氷上での実技練習です。

高校生たちは、子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、丁寧に指導を行いました。

今回の講習会を通して、高校生たちにとっても「教えること」を通じて自身のスケーティングを見つめ直す貴重な機会となりました。

1月5日には、豊頃町と大樹町にて講習会を実施します。

コミュニケーションの大切さを学ぶ講話と体験|3年次選択・生活と福祉

12月19日 午前

本日は、焼肉レストラン「平和園」代表取締役社長 新田隆教 様をお招きし、講話と実習を行いました。前半は講話です。

次の問いかけから始まりました。

Q.皆さんは「耳が聞こえないこと」と「目が見えないこと」のどちらかを選ばなければなりません。どちらを選びますか?

多くの生徒は「耳が聞こえないこと」を選択しました。理由としては、

目が見えるので手話などで対応できる

自然や人の表情が見える

景色を楽しめる

絵が描ける

紙に書いて伝えられる

目が見えないことより不便が少ない

YouTube や Instagram を見られる

スポーツをする際に視覚が必要

といった意見が挙がりました。

一方で少数ではありますが、「目が見えないこと」を選んだ生徒もいました。

その理由は、「昨年、耳が聞こえなくなった経験があり、とても不便だったため」というものでした。

【新田様からのお話】

新田様は、生徒の回答を受けて次のように話してくださいました。

平和園では聴覚障害のある方も働いており、25年勤めた職員もいたそうです。

ご自身は視覚障害があるものの、「耳が聞こえなければ社長業は難しかった」と感じていると話されました。

声の音色や表情など、会話から得られる情報は大きく、聴覚障害のある職員は相手の感情を読み取りにくく不安を抱えることも多かったといいます。

こうした経験から、「口で言葉を交わすこと」の重要性を改めて実感したとのことでした。

また、以前は「耳が悪くなる方がまだ良い」と考えていたが、実際の状況を想像するとその考えが浅かったと気づいたとも語られました。

当事者の言葉には深い重みがあります。

【生徒との質疑応答】

生徒から「表情が分からないことで困ることはありませんか?」という質問がありました。

新田様は、

表情が分からないときは相手に直接尋ね、声の音色だけでなく言葉を交わすことで本心が伝わると話されました。

文字でのやり取りも便利だが、口にする言葉には人柄が表れ、良い言葉を使うことで人間関係も良くなるとのことでした。そのため、相手に優しい言葉をかけることを大切にしているそうです。

また、「質問力が向上する」というお話もありました。

情報は検索で簡単に得られるものの、本当に知りたいことに近づくには質問力が重要で、信頼できる人に直接尋ねることで正確な情報が得られ、迷う時間も減ると語られました。

【講話の終盤】

終盤には「一番つらかったことは何だと思いますか?」という問いかけがあり、生徒からさまざまな意見が出ました。新田様はこれまでの経験を踏まえて丁寧に答えてくださいました。

視野が狭くなる病気は周囲に理解されにくく、見えている部分と見えない部分の差から誤解が生まれやすいこと、説明しても「苦労話」と受け取られる不安があり、つらさを抱えていたことが語られました。

また、理解のギャップを埋めるため、水中ゴーグルを黒く塗って見え方を再現するなど、工夫を重ねてきたことも紹介されました。

「理解されないままでは自分も周りも不幸になる」という思いが背景にあったそうです。

最後に、人とわかり合うことは難しいが、つながるためには “わかろうとする姿勢” が大切だと締めくくられました。

講話の後には実習を行い、視覚障害についての理解を深める貴重な時間となりました。

新田様、お忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございました。

高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルを学ぶ|3年次選択・生活と福祉

生活と福祉の授業では、「高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブル」をテーマに、外部講師をお招きしました。講師は(一社)北海道消費者協会の坪様です。

高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルには「3つのK」があるそうです。

● 金

● 健康

● 孤独

これらに絡む事例が多いとのことでした。

紹介いただいた事例には、次のようなものがありました。

● 「2時間後に電話が止まる」と脅す詐欺電話

● ふとんの訪問販売

● 光回線切替の電話勧誘

● 訪問販売や買取

● ネット通販トラブル(定期購入、SNS広告)

知識として知っているつもりでも、手口は日々アップデートされていることを実感しました。NTTの電話回線切替など、実際の時事的な動きと紛らわしいケースもあり、複雑さを感じました。

訪問買取の事例では、生徒4人がロールプレイを実施。演じることで、ただ聞くだけよりも「自分事」として考えやすくなりました。

他にも、絵を見て気づく見守りのポイントなどもみんなで考えてみました。

消費者センターへの相談件数は減っている一方で、高齢者からの相談は増えているそうです。

そこで重要になるのが「見守りの声がけ」。 つい言ってしまいそうな言葉、

● 「どうしてそんな契約したの!?」

● 「騙されてない!?」

こうした言葉は、高齢者を傷つけ、心を閉ざしてしまう原因になることもあるそうです。

代わりに、

● 「誰にでも起きることですよ、心配しないで」

● 「本当に信用できますか?」

● 「新しく買ったの?」

● 「解決方法を一緒に考えよう」

といった声がけが効果的だと学びました。過去を責めるのではなく、冷静に事実を確認し、一緒に解決へ寄り添う姿勢が大切です。

考えてみると、これって高齢者にかかわらず人として大事な姿勢だよなぁとも思います。

▲高齢者見守りチェックポイント

最後に、トラブルを防ぐための3箇条を教えていただきました。

1 手口を知り備える

2 周囲と情報を共有する

3 契約前に相談する

高齢者だけでなく、誰にでも役立つ心構えだと感じました。

今回の授業を通して、消費者トラブルは「特別な人だけが遭うもの」ではなく、誰にでも起こり得ることだと実感しました。高齢者への寄り添い方を学ぶことは、日常の人間関係にもつながる大切な学びとなりました。

不安になったら、「188(いやや)」消費者ホットラインです!

冬季休業前の全校集会を行いました|全年次・行事

12月24日 午後

令和7年度も三分の二が終了しました

大きなトラブルもなく、無事に冬休みを迎えることができました。

本日の集会では、「表彰伝達式」「カナダ姉妹校訪問団の紹介とあいさつ」「スピードスケート部壮行会」「冬季休業前の全校集会」と、盛りだくさんの内容でした。

≪表彰伝達式≫

検定合格者、スピードスケート部の大会成績、伊藤園俳句コンクールの入賞者が表彰されました。

また、学校として受賞した「赤い羽根共同募金」や「伊藤園俳句コンクール学校賞」についても、全校生徒に紹介されました。

≪カナダ姉妹校訪問団≫

代表生徒である1Aの松村さんが、英語によるスピーチを行いました。

特に印象的だったのは、家族や先生、周囲の方々への感謝の気持ちをしっかりと伝えていたことです。

生徒会からは「気をつけて行ってらっしゃい」と温かいメッセージが送られました。

池田高校の代表として、素晴らしい経験をしてきてください!

≪スピードスケート部壮行会≫

はじめに、応援動画の上映がありました。

各クラスや先生方が、それぞれの個性を活かした応援メッセージを届けてくれました。

続いて、3Bの及川さんが大会に向けた意気込みを力強く語ってくれました。

校長先生と生徒会長からも、スピードスケート部への熱い激励の言葉が贈られました。

≪全校集会≫

校長先生からは、先日行われた課題研究発表会をふまえ、「優秀な人とはどのような人か」というテーマでお話がありました。

現代社会において求められるのは、目標に向かって努力する力、人間力、コミュニケーション力、そして協働する力であり、これらは池田高校でしっかりと育むことができると語られました。

最後に、「どんどんチャレンジしてほしい。1月16日に元気に登校してください」と、力強いメッセージで締めくくられました。

生徒指導部長からは、冬休みの過ごし方についてのお話がありました。

「自分で正しい判断をしてほしい。」「命を大切にしてほしい。」と、生徒たちに向けて温かくも真剣なメッセージが送られました。

冬休みは 1月15日(木)まで です。

1月16日(金) に、皆さんの元気な笑顔に会えるのを楽しみにしています!

私たちもサンタクロース|2年次選択・保育基礎

池田町社会福祉協議会から協力のお願いをいただき、子どもたちに届けるクリスマスカード作りをお手伝いすることになりました。

▲飛び出すカード方式です

途中までの素材は準備していただいており、生徒たちはそれを可愛くデコレーションして仕上げていきます。

かわいいキャラクターやマスキングテープ、キラキラした飾りなど、見ているだけでワクワクする素材がいっぱいです。

▲素材を見ながらイメージをふくらませる生徒たち

今年の保育基礎を受講している生徒たちは、こうした制作活動がとても得意です。迷うことなく黙々と集中し、次々とカードを完成させていきます。

完成したカードを見せ合いながら、 「そのアイデア素敵!」 「センスがいいね〜」 「私、このカード好き!」

と褒め合う姿もあり、教室には温かい雰囲気が広がっていました。

たくさんの素敵なカードが出来上がり、このあと社会福祉協議会の方々が子どもたちへのメッセージを書き添えてくださいます。

こうして多くの人の思いがリレーされ、心のこもったクリスマスカードとなりました。

まちの課題と職人の生き方に触れる【フィールドワーク】|2年次・ミニ探究

今回のテーマは「まちの大人たちに会って、池田町のことを知り、課題について考える」。役場と工房を訪ね、池田町の現状と未来の可能性を学びました。

役場訪問

まずは役場を訪問。安井町長が町長室で出迎えてくださいました。入ったことがない人も多い特別な部屋で、町の歴史や未来についてエールをいただきました。

▲梁部分には、ドイツ語で何かが書いてあるようです

▲一枚板のテーブル

続いて、保健子育て課の芝木課長から基本的な業務。そして今回は旧利別小学校や旧高島小学校の利活用について説明をいただきました。

旧高島小学校は現在未活用で、維持費や改修費が課題。解体にも億単位の費用がかかるそうです。高校生から「利別小学校のように高島小学校も使えるのか?」という質問も出ましたが、常駐の管理人がいない等の理由のためハードルが高いとのことでした。

利別小学校は改修計画が進んでおり、令和9年8月にオープン予定。町外からも集客できる可能性を秘めていると伺い、未来への期待がふくらみました。高校生も使って良いそうです!

地域振興課の清水課長からは、観光や移住を含む業務のお話に加え、後継者不足の課題や岩手県山田町との学校交流の展望についても伺いました。

▲観光や移住に関しても担当しているので、割と身近に感じる生徒も多いかも

移住者を増やす取り組みの話なども。池田の魅力を全国に向けて一番発信している課ですね。

役場内ツアーでは各課の仕事内容を簡単にご紹介いただき、議場の見学も行いました。

▲昨年卒業した先輩からエールも。

▲来年、高校生議会でここに立つ生徒もいるようです

来年の課題研究で、役場の方にお話を聞く生徒もたくさんでてくるでしょう。今日の話を参考に、連携へのハードルが下がると嬉しいですね。

椅子張り工房「コレカラ」訪問

後半は、池田町の椅子張り工房「コレカラ」の野々村さんを訪ねました。椅子の修繕や製作のお話に加え、なぜこの仕事を選び、池田町に工房を構えたのかを伺いました。

▲野々村さんの温かい包容力を感じ、ずっとここにいたくなる空気。

野々村さんは、デザイン学校でプロダクトデザインを学ぶ中で椅子に出会い、この道を志したそうです。池田町を選んだ理由は「ヨーロッパの雰囲気を感じる町だから」

▲来年の4月まで仕事がいっぱい、という人気の職人さんです

椅子という西洋文化との親和性を大切にしているとのことでした。

▲みんなが座っているソファーは修理途中のものです。

現在はワイン城の貴賓室の椅子修繕なども手がけ、十勝管内でも数少ない職人として活躍されています。十勝以外からもたくさんの修理依頼がひっきりなしにくるそうです。

将来は池田から世界へ発信していきたいという夢を語ってくださいました。

短い時間でしたが、生徒一人ひとりと「将来やりたいこと」について向き合ってくださり、進路を考えるうえで大きなヒントをいただきました。

「いつでも遊びにおいで」。

野々村さんも池田高校生を応援してくれる大人の一人です。

役場での学びと工房での体験がつながり、池田町の可能性を感じる一日となりました。

思いを歌(楽器)にのせて①|3年次選択・声楽

12月19日 午前

授業回数も残りわずかとなる中、これまでの学習の成果を披露する場として、声楽の発表会(Day1)が開催されました。

▲本時の説明

当日は、岸部先生をはじめ、高校魅力化推進員の野武さん、そして教頭先生が温かく見守る中、生徒たちは緊張しながらも日頃の練習の成果をしっかりと発揮していました。

発表された曲目は、邦楽からキャラクター映画の楽曲まで幅広く、どの演目も個性が光り、集まった人々を楽しませてくれました。

▲サックス演奏の生徒も!?

表情や声の使い方、仕草を工夫する姿からは、生徒たちの成長が感じられました。

さらに、24日に予定されている発表会(Day2)で披露する予定の曲も一部紹介され、次回への期待が一層高まる時間となりました。

小高連携第4弾!生物クイズ|3年次選択・生物基礎

12月12日 午前

小高連携事業第4弾として「生物クイズ」を実施しました。

生物基礎を受講している高校生8名が、小学生向けのクイズを作成し、運営を行いました。

▲開始前の様子

児童の皆さんは、4つのブースに分かれて出題されるクイズに挑戦しました。

高校生が答えの解説を行い、児童たちは興味を持って積極的に参加していました。

配布されたスタンプカードに、正解するごとにスタンプが押される仕組みで、各ブースは大いに盛り上がりました。

スタンプを4つ集めるとメダルがもらえるため、児童たちは一生懸命取り組んでいました。

終盤には、カトリック幼稚園の園児も小学校に来校し、クイズに挑戦して楽しんでいただきました。

今回の活動は、準備から運営まで高校生が主体となって行いました。

児童とのやりとりを通じて、コミュニケーション能力の向上や準備の大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

小学校の皆様には多大なご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

次回は12月22日。今年度最終回となります。

球技大会実施!|全年次・行事

12月11日

本日、全校生徒による 球技大会 を行いました。

目的は、球技を通してフェアプレーの精神を大切にしながら 楽しく交流 し、団結力を高めること です。

※赤字の部分は最重要!

【開会式】

開会式では、生徒会より大会に関する注意事項や思いが伝えられ、ユーモアを交えたコメントにより会場は和やかな雰囲気に包まれました。

◀久しぶりのファンタスティック!

▶生徒会役員のみなさん

続いて、担当教員から本日の大会全体に関わるルールの確認が行われました。

▲周りを応援しましょう!けがの無いように!

競技開始前には、体育委員がクラスごとに前に立ち、全員でラジオ体操を実施しました。

心と体を整え、いよいよ競技に臨みます。

【各競技の様子】

その後、各競技に分かれて試合がスタートしました。生徒たちは真剣にプレーしながらも、笑顔で交流を深め、目的通り楽しく交流し、団結力を高める一日となりました。

▲バドミントン

▲ドッジボール

▲バレーボール

▲閉会式

ピーマンは食べないで象る|2年次選択・美術表現

美術の授業では、ピーマンは食べません。

まずは本物のピーマンをジーッと眺めて、心のなかに思い浮かべて、粘土の塊を手にとって、粘土を千切って、粘土を捏ねて、カタチを整えつつ、思うようにならないからちょっとムシャクシャして、ちょっと落ち着いたところで、もいっかいカタチを整えて、それから色を選んで、色を塗って、ドライヤーで乾かして、また塗って、そうこうしているうちに、ピーマンの出来上がり。

だから、ピーマンは食べないで象るんです。

追記

モデルになった本物のピーマンは、大人が責任を持って頂きました。

カタチを整える。とても時間がかかります

美術の先生は、外部講師の方にお願いしています(画家の佐藤先生)。

オンラインアート教室を行いました|2・3年次選択 生活工芸

12月4日 午前

本日、釧路芸術館と池田高校をZoomでつなぎ、オンラインアート教室を開催しました。

講師は、釧路芸術館 学芸主幹の齊藤千鶴子様です。

1時間目

▲釧路芸術館内にある4体の像を画面越しに鑑賞しました

▲生徒は作品を見て感じたことをチャットでコメントしました

本校講師の佐藤先生から補足説明をいただきました。

鑑賞の際、齊藤様から次のような問いかけがありました。

・4体に共通する点は何か

・違いはどこにあるか

・作者は同じか、異なるか

・素材は何か

・大きさはどうか

生徒たちはチャットを通じて積極的に答え、作品理解を深めました。

その後、幣舞橋からの中継も行われました。

2時間目

この時間は、幣舞橋に設置された4体の像について詳しい解説がありました。

・彫刻の概要

・幣舞橋の歴史

・像が建てられた背景

・4名の彫刻家の紹介

・制作会議の様子

・エスキースの説明

・制作過程の紹介

・デッサンからエスキース、実物像に至るまでの流れ

・各像のテーマやポーズの解説

専門家による説明は、教科書だけでは得られない深い学びを提供し、生徒たちは大変関心をもって聞いていました。

最後に玉置さんからお礼の言葉が述べられ、授業は終了しました。

講師を務めてくださった齊藤様に、心より感謝申し上げます。

社会人への第一歩。スーツ着こなし講座|3年次・家庭総合

洋服の青山 帯広北店の関田店長を講師にお迎えし、スーツの着こなし講座を行いました。 登校日も残り31日ほど。卒業を前に、社会人としての第一歩を学ぶ時間です。

第一印象はわずか数秒で決まると言われ、視覚情報が大きな割合を占めます。 そのため、身だしなみの基本は「清潔感」「TPOに合った着こなし」「機能性」であり、好きな服装を楽しむ“おしゃれ”とは区別されます。

講座では、シルエットを意識したスーツの選び方や、ポケットに物を入れない工夫、シャツやネクタイの色が与える印象、サイズ感やコート着用時のマナーなど、社会人としての着こなしのポイントが紹介されました。

続いて、全員対象のネクタイ結び方講座です。 池田高校生は3年間ネクタイを着用してきたため、結び方はすでに完璧。 それでも、色の違いによる印象の変化や「ディンプル」と呼ばれるワンランクアップの結び方など、新しい学びがありました。

▲違う色のネクタイをつけると、印象が少し変わりますね。

▲ディンプルと呼ばれる、ワンランクアップのポイントなども教えてくれました。

授業の後半では、実際にモデルになってくれた生徒たちがスーツを着用し、着こなしのポイントを確認しました。

▲モデル用に様々なスーツを用意していただきました。

▲花道を作って、モデルウォークをしてくれました!

▲みんなの歓声があがる温かい雰囲気♪

入学式などの「おしゃれ」なコーディネート、入社式などの「身だしなみ」のコーディネート、コートの持ち方や礼服の着こなしなど、幅広い場面に応じたスーツの着こなしを教えていただきました。

▲皆、堂々としていて、制服とは違う雰囲気。立派です。

スーツの着こなしは、高校生のうちにはまだ実感がわかないかもしれません。 しかし、これからさまざまな経験を積む中で、自分らしい着こなしが自然と身についていくことでしょう。

「完璧なコーディネートで4月からの新生活をスタートしてくださいね!」 関田店長からの励ましの言葉に、生徒たちも社会人への意識を高めていました。

蒸したての美味しさ♪かしわめし&珍珠丸子|3年次選択・フードデザイン

第10回目となったフードデザインの調理実習。 今回は「かしわめし」と「珍珠丸子(肉団子のもち米蒸し)」に挑戦しました。

それでは実習の様子をのぞいてみましょう!

▲ささがきもサクッと作れるようになってきました

▲グループで分担しながらの作業も手早くなってきましたね

▲盆ざるにうるかしたもち米をひろげます

▲肉団子を作って、餅米をつけていきます

せいろで蒸したらできあがり!

▲できあがりを確かめる瞬間っていいですよね♪

本日も美味しく仕上がりました。 いろいろな調理方法や道具の使い方を学びながら、確かな成長を感じられる実習となりました。

柔らかくな〜る?比べてみ〜る?|3年次選択・フードデザイン

フードデザインの本日の実習は、「ヤワラカナール」という咀嚼・嚥下サポート食品を使った比較実習です。

噛む力に不安のある方でも、みんなと同じものを食べたい!――そんな願いを叶えるために、植物由来の抽出エキスでタンパク質を柔らかくしたお肉の食味の変化を体験しました。

▲柔らかくする方のお肉は、事前に2時間漬け込んであります

今回は生姜焼きにして食べ比べます。

▲調味料計測も慣れてきました

▲美味しそうな香りが漂います。

▲左側が柔らかい方。焼き上がった時点でお肉の柔らかさを感じます

「味は変わらないなぁ」

「なんか甘い気がする」

「ちょっと柔らかくなった」

「焼いているときにちょっと崩れ気味かも」

「何もしない方が好きだな〜」

などなど、さまざまな感想がありました。

単なる「調理実習」ではなく、「食の支援」という視点から体感・学びを得られた授業でした。

地域とともに歩む3年次生の研究発表|3年次・課題研究

12月3日(水)、3年次の課題研究発表会に向けた校内選考が行われました。

3年間の学びの集大成ともいえる発表の場です。

今回はインフルエンザ等による欠席者もいましたが、14組が発表を行いました。

5分という限られた時間の中で、動画や実物を用意し、工夫を凝らしたわかりやすいプレゼンテーションをするグループもありました。

進路指導部長からは「今年の3年生は、地域の方と関わるのが当たり前になっている。調べて終わりではなく、イベントを開催したり試行錯誤を繰り返すところまで取り組めているグループがある」と高い評価をいただきました。

次回は12月23日、町内の田園ホールにて発表とグループワークが予定されています。

ぜひ会場に足をお運びいただき、生徒たちの成果をご覧ください。

↑ ホームページトップにお知らせがあります

食と地域を結ぶウッドプランク【フィールドワーク(後編)】|2年次・ミニ探究

ミニ探究第二回目の後編です。

前編はこちら↓

炭焼きから学ぶ森の知恵【フィールドワーク(前編)】|2年次・ミニ探究

目の前には立派なお肉と、絶対に美味しいとわかる野菜が並び、生徒たちは期待に胸をふくらませています。

今回の食材を提供してくださったのは、「地恵贈(ちえぞう)」の多田英俊さんと、「十州和牛」を育てている村井慎平さんです。

▲村井さんと多田さんが、まずは簡単に食材の説明をしてくださいました

ウッドプランクBBQに挑戦

今回は「ウッドプランク」という焼肉スタイルを実践しました。 「ウッド(木)」「プランク(板)」を用意し、池田町の山幸ブドウジュースを染み込ませます。

▲池田の木に、池田のブドウジュースを浸してあります

その上に食材を載せて蒸し焼きにすると、燻製のような香ばしい香りと風味が出るそうです。 さっそく実践です!

▲みんな笑顔になっちゃいますね。わくわく!

生産者のお話

できあがりを待つ間に、生産者のお二人からお話を伺いました。

多田さんは野菜の生産だけでなく、自社での加工も手掛けています。 美味しい野菜を作りたいという思い、JA出荷では「量」単位での取引になること、直接帯広市などの居酒屋へ「自分の野菜」として届けていることなどを、少し照れながらも語ってくださいました。 (個人的には「インカのめざめ」のフライドポテトや、かぼちゃパイがとても好きです!)

村井さんは帯広市出身。祖父母が池田で営んでいた畜産業を継ぐ人がいなくなり、「潰してしまうのはもったいない」と経営者として和牛生産を始めました。 自身の育てた牛を「十州和牛」としてブランド化し、消費者に正しい情報と美味しいものを届けたいという熱い思いを語ってくれました。 また、牛の飼料に地元のものを混ぜるなどSDGsの観点を取り入れ、経産牛の飼料や肥育環境にこだわることで美味しい牛肉を育てるなど、多くの工夫を紹介してくださいました。

ぜひこちらもご覧ください↓ 村井さんが代表を務める BUFF のHP https://bufftokachi.official.ec/

実食と食べ比べ

お二人の食材への思いを聞いた後、いよいよ実食です。

▲ふんわりと蒸し焼きになりました

炭火で直接焼いたものとも食べ比べてみます。

▲普通に焼いても旨すぎる!

2つの炭台のうち、片方は火力が弱め。そこで「直接炭の上に置いたらどうなる?」と、大人も研究心を発揮。

▲「直接置いちゃいましょう!」と腕を組みながら見守る生産者のお二人

少し待つと煙がたっぷり。燻製のような濃い風味が出て、味の変化も楽しめました。

▲味の違いを感じました

まとめ

あっという間の2時間。 生徒たちにとって初めての体験が多く、大人の研究心や働くことへの誇りにも触れることができました。

皆さまにたくさんご協力いただき、心より感謝申し上げます。 池田高校のために素敵な授業をしていただき、ありがとうございました!

炭焼きから学ぶ森の知恵【フィールドワーク(前編)】|2年次・ミニ探究

ミニ探究第二回は、池田町炭やき伝承広場で行われました。 「外でBBQがあるらしい!?」と、生徒たちはワクワクした様子です。

さて、どんな体験や学びが待っているのでしょうか。

今年の第一回目のフィールドワークの記事はこちらから↓

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

ガイドとともに、森を深く味わう──フィールドワーク後編|2年次・ミニ探究

前半は、炭焼きについて、池田町役場・農林課の星野さんから学びます!

▲屋根付きの炭窯です

▲暗くて写真ではわかりにくいですが、後ろ側を開け閉めして蒸し状態にします

皆さんは炭を作ったことがありますか? ここでの炭作りは、なんと1週間もかけてじっくりと行われます。

▲先生も興味深く質問します

ここの炭窯でよく使われる木はミズナラやカシワなど。木の中の水分を抜くことで、炭素だけの塊になるのです。

▲学びはみんなの表情から伝わってきます

薪と炭の違いや、前回のフンべ山歩きで気付いた森のことも合わせて質問。 森林に対する理解が、少しずつ深まってきたようです。

後半はいよいよ、BBQ。ただの焼肉ではないですよ!

どんな学びや体験が待っているのでしょうか?

後編に続きます♪

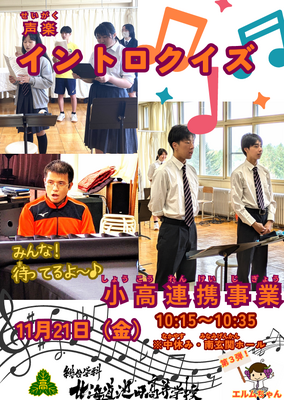

小高連携第3弾!イントロクイズ(音楽)|3年選択・声楽

11月21日 午前

10月の第1弾「数学」からスタートした小高連携事業。

今回は第3弾として「音楽」をテーマに活動を実施しました。

内容は『イントロクイズ』です!

【活動の概要】

今回の活動は、小学校の「中休み」の時間帯に南側玄関付近で行いました。

高校生が楽器(リコーダー・ギター・サックスなど)を使って曲のイントロを演奏し、小学生のみなさんに曲名を当ててもらうというクイズです。

前回は小学生の皆さんが大好きな「鬼ごっこ」で、参加人数が約60名が参加してくれましたが、今回は集まってくれるかな?・・・と、高校生たちは少し心配していました。

▲児童の皆さんが来る前の様子

【活動スタート!】

中休みが始まると、元気いっぱいの児童が南側玄関に集まってきました。

「知っている曲が演奏されるのかな?」と期待を膨らませる児童たち。

高校生はその姿に圧倒されつつも、楽しく交流を深めていました。

▲ルール説明の様子

▲イントロクイズの様子(ヒントの画面で手が上がることも・・・)

▲イントロクイズ終了後のふれあいの様子

今回もあっという間に20分間の中休みが終了。

児童の皆さんに楽しんでもらえたようで、高校生たちも充実した時間を過ごすことができました。

【高校生による振り返り】

活動後、高校生たちに今回の取り組みについて振り返りをしてもらいました。

〇活動前の期待度

5段階評価で平均4.2(5が「大いに期待していた」)

〇活動後の満足度

5段階評価で平均4.4(5が「非常に満足だった」)

〇小学生が活動や交流を楽しんでいると感じたか

5段階評価で平均4.6(5が「非常に楽しんでいると感じる」)

〇学びや発見

・小学生とのコミュニケーションのコツ:71%

・チームで協力して活動を進める難しさ:57%

活動後、高校生たちは今回の取組を振り返り、児童とのふれあいを通して多くの学びや気づきを得られたようです。

次回の小高連携事業は、12月12日を予定しています。

児童の皆さんにまた会えるのを、高校生たちも楽しみにしています!

疲れた日にも、災害時にも!作ってみよう味噌丸|3年次選択・生活と福祉

みなさんは「味噌丸」ってご存知ですか?

味噌丸とは、味噌にだしや具材を混ぜて丸めた“手作りインスタント味噌汁”。

お湯を注ぐだけで、手軽に温かい味噌汁が楽しめる優れものです。

冷凍保存ができるため、災害時の備えや忙しい朝の時短ごはんにもぴったり。

卒業後に一人暮らしを始める生徒にとっても、「疲れていても、パックごはんと味噌丸があれば朝ごはんになる」という、先生からのメッセージでもあります。

実習前には、味噌丸の仕組みや活用法を学び、どんな具材を入れたいかを各自で考えました。

そしていよいよ実習当日。

生徒たちはそれぞれ5種類ほどの具材を組み合わせ、オリジナルの味噌丸を作成しました。

▲人気が高かった具材や、基本の味噌は先生が用意してくれました

▲生徒がもってきた食材の一部はこちら!

▲自宅でとれた野菜もありました

▲規定の量の味噌を計り、作っていきます。選ぶのが楽しい!

▲お椀にいれるとこんな感じです!かわいい2つをご紹介♪

オリジナル味噌丸を実食した生徒からは、

「チーズやポテトフライは意外と合う!」

「かっぱえびせんって、ちゃんとエビの味がするんだ!」

「匂いと味って違うんだね」

「浮かぶ具材は見た目がきれいで、食欲がわくね」

▲写真映えしなくても、美味しいものはたくさんありました!!

そんな発見や驚きの声が飛び交い、実習室は笑顔と味噌の香りに包まれました。

一部の味噌丸は冷凍し、食材と冷凍の相性も後日確認します。

日々の暮らしに寄り添う“食”を、自分の手でつくる体験。 味噌丸づくりを通して、食の楽しさと実用性を実感する時間となりました。

森と木のクリスマスイベント開催|2年次選択・ライフデザイン

11/29

旧利別小学校にてイベントが開催されました。

池田町役場からのご協力もいただき、誠にありがとうございました。

ライフデザイン科目を選択している生徒たちは、この日のために準備を重ねてきました。

当日は子どもから大人まで幅広い世代の方々が来場し、会場は大変賑わいました。

午後は有志によるステージ発表も行われ、会場全体が盛り上がりました。

割り箸鉄砲的当てゲームや松ぼっくりオーナメント作りのワークショップ、ライフデザイン科目で開発した缶詰の提供など、各ブースでは多彩な企画が展開されました。

生徒たちは子どもたちに優しく対応し、オーナメント作りをサポートする姿が見られました。

生徒たちは企画から運営、さらに来場者との交流などを通じて、主体的に取り組むことの重要性やコミュニケーションの大切さを理解するだけでなく、互いに協力し合う姿勢や相手の立場を尊重する態度を身につけ、学びを深めることができました。

3年次 時事問題研究 高校生議会に向けて(中間発表会)池田町をより良い町にするために

本日、4校時目の授業では高校生議会に向けて中間発表会を実施しました。

池田町議会事務局より横田 様、永田 様が来校し、生徒たちが考えた政策提案について助言や意見を伺う貴重な機会となりました。

授業の前では「何を突っ込まれて質問されるかな?」「ピンチだぁ。」と不安そうにつぶやいていましたが、「助言を聞いてこれからの一般質問を作成するための情報収集の機会にしよう。」「知識を増やしてピンチをチャンスに変えるぞ。」など声かけをしながら気持ちを切り替えてプレゼンに臨みました。

①プレゼンの様子

・プレゼンの流れは以下の通り

町の現状・課題 → あるべき姿を考えながら → 先進事例を調査し、データを分析 → 政策を提案

②講評では「データについてのさらなる深掘りや課題がどのように解決につながるか、また、町にどのような効果が期待されるか」など様々な視点からご意見、ご助言をいただき、生徒たちに今後につながる学びになりました。ありがとうございました。(政策提案の過程などデータをもとに調査・分析を通して自らの考えを発表したことで講評の中でお褒めの言葉もいただきました。)

今後、質問を作成する中でどのような言葉を使い、自らの考えを政策の中に落とし込んでいくか考えたり悩んだりすることも多いと思います。生徒達の地道な取り組みが続きますが、高校生議会の政策提案に向けて御協力・御支援の程、宜しくお願い致します。

※高校生議会は来年の1月28日(水)に実施します。

ミニ探究で自分の中の「好き」をぶちまけよう!|2年次・総合的な探究の時間(商品開発・企画担当)

ミニ探究は2グループに分かれて実施します。

今回は、「商品開発・企画」グループの紹介です。

池田町の自然を舞台に、学校に残った5人の池高生が新たなミッションに挑戦しています。

テーマは 「商品開発・企画 〜森林ビジネスを考える〜」。全10コマにわたる授業を通して、地域資源を活かした商品づくりを学んでいきます。

まずは講師による「池田の森」についてのレクチャーからスタートです。

〇池田町の約60%は森林

〇白樺の木が豊富にある

〇葉っぱや樹液にはユニークな特徴がある

〇それらを商品として活かす可能性がある

自然の恵みをどうビジネスにつなげるか、森の魅力を再発見する時間となりました。

次にグループワークでの挑戦です。

レクチャーを受けた生徒たちは、さっそくグループワークに取り組みました。

〇それぞれ、「好きな食べ物」を30個以上書き出す

〇和食・洋食・中華、スイーツ、フルーツ、ツマミ、料理、素材など多彩なアイデアが登場

〇それぞれの食べ物が「白樺の樹液を使った商品」になるかどうかを選別

〇選別したものを「本当にそう?」と全員で吟味しながら再選別

〇講師からは「もっと発想を広げてみよう」とアドバイス

生徒たちは真剣に議論しながらも、楽しそうにアイデアを膨らませていました。

次回は「白樺を使った調理実習」です。

どんなメニューが生まれるのか、今から楽しみです!

ガイドとともに、森を深く味わう──フィールドワーク後編|2年次・ミニ探究

フンべ山歩きの後半。

前半はこちら↓(リンクが取得できるようならお願いします〜

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

続きに参りましょう!

▲この白い木は、樹上で樹皮がはがれて落ちてきたものかな

歩き始めて約30分。そしていよいよ・・・

頂上です!

170.6Mの標高までたどり着きました

▲みんなで記念撮影

▲あっちが池田高校側だよ〜

▲帰り道のみんなの歩くの早いこと笑

リスが食べたあとの美味しい松ぼっくり

▲これは炒って食べると人間も美味しいやつです

ドリカムの歌を歌いながら歩いていると、コクワの木があるのか気になります。

福家さんによると、手入れをするとツタ系のコクワは割と切っちゃうそうです。

そんななか、ツルをくるくる丸めてリースを作ってくれました

▲しゅるしゅる〜!あっという間

私も質問!

Q:山でサバイバルになったらどうやって火をつけたらいいのー?

A:しからばの樹皮を使うと良い!

▲こんな感じにめくって火種にすると良いそうです。

気になることを聞くとなんでも答えてくれる福家さん。

楽しいー!

帰りはあっという間に下山。

みんなの満足げな顔が伝わるでしょうか。

ガイドさんがいると見えるものの解像度が上がります!

学びのガイドがいるってすごいことだな〜と私も改めて実感します。

ちなみに、このフンべ山は気軽に登って良いそうです。入山届け不要、植物お持ち帰りOK。

お土産いっぱいのらいむくん

▲お気に入りの葉っぱや松ぼっくり♪

楽しみながら、山や森の見方、探究への一歩を体験しました。

たくさんの学びのガイドをありがとうございました!

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

全体でのオリエンテーションのあとは、早速フィールドワークに出発です。

今日は池田町の「フンべ山」に登ります。

今回案内してくれるのは、福家菜緒さん(WALD IKEDA代表、北海道アウトドアガイド)。

池田高校のいろいろな授業でもお世話になっています。福家さん、よろしくお願いします!

(福家さんにきていただいた授業の一部はこちらから!)

授業することで学ぶ|池高3年次生が池小4年生に授業(課題研究の一環)

安全のためにヘルメットをかぶって出発!

池田町でも熊の痕跡が見つかる昨今。

行きのバスの中でも、歌うといいのかな?とみんなで童謡「森のくまさん」を予習(あれ?歌ってたの私だけかな?)

まずは、大切な安全管理。

クマがいそうなときはこんなふうに言います

「ポイポーイ!」

※「おーい!」だと人に助けを呼ぶ声って思われてしまうんですって

▲いきなりの大声にみんなちょっとびっくり

さて、ゆっくり林道を歩きながら自然を観察していきましょう!

先日倒れたばかりの大木。根が浅いですね。

キノコ

動物のふん(クマじゃないですよ!)

たくさんの栗

▲フンべ山にどうやって栗が増えたかも教えてくれました

木についた虫

▲とって観察してみよう

どんぐりから芽吹いた、こんな小さな葉っぱも紅葉しています!

確かにすごいことだ!

掘ってみましょう。

ここは、道の真ん中で踏まれて淘汰されちゃうという判断のもと、観察です。

改めてどんぐりが大きくなって木になるんだなぁ。

似ている葉っぱのミズナラと柏の違いや、落葉針葉樹など、ガイドさんがいないと気づけないたくさんのことを教えてくれます。

私達が歩いていると、ざっくり「葉っぱ」や「木」「草」としか見えないものが、福家さんが解説してくれると解像度が高くなって見え方も変わってきます。

これに触ると胞子がでてくるよー

盛りだくさんなので、後半に続きます♪

お楽しみに♪

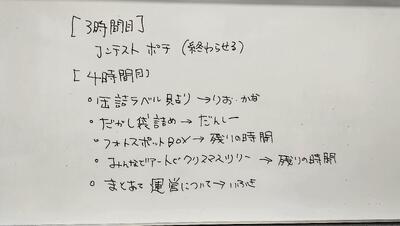

カウントダウン開始!池高生のクリスマス大作戦|2年次選択・ライフデザイン

イベント(11月29日実施)までのカウントダウンがはじまった模様のライフデザインの授業を覗いてみました。

ホワイトボードには、3時間目のやることリストが……「終わらせる」の文字が!!

そうなんです。「まだまだ先だぁ」とかなんとか言っていた池高生でしたが、授業で企画したクリスマスイベントまで2週間を切っていたんです。大詰めです、が……

高校生っていろいろ大変なんです。

気分が乗らなかったら、もう授業なんかにカマッていられないことだってあるんです。

感情とか気分をコントロールするなんてことは、大人にだって先生にだって簡単なことじゃないんです。

時間がない、とプレッシャーを掛けられたらなおさらです。みなさんにも経験があると思います。

「機嫌のわるい人、手あげて〜」

池高生に声をかけたのは外部講師の先生。

楽しむイベントなんだから、準備も機嫌の良い人がやればいい、と言います。

むりやり作業をしてもたのしくないんだったらやらない方がいい、と。

自分の感情や相手の思いなどなど、いろんなことに向き合いながら進むのが、池高のライフデザインという授業。

ちなみに手をあげた池高生は、担当の先生がしっかりサポート♪

▲子どもたちの笑顔のためのクリスマスイベント。お菓子もいっぱい詰めてます!

▲やることは、まだまだまだまだまだ、だだだだだだだだあります!

地産地消を実践!北海道産食材でピザづくり|3年次・家庭総合

前回の授業では、山本さんにお越しいただき、「消費者」としてどんな行動をとる?かについてゲームを通して考える授業でした。

前回の授業はこちら↓

今回はその学びを実践に移し、十勝産・北海道産の食材にこだわったピザづくりに挑戦しました!

※写真にエプロンや三角巾を着用していない生徒が写っていますが、授業では減点対象となっており、推奨しているわけではありません。

実習は二人一組で行い、1枚のピザを協力して作ります。

1:材料選び

タンパク質(ベーコンorウィンナー)から1つ

野菜から3品を選びます。

▲選ぶのも楽しいですよねー!!

2:生地づくり

十勝産・北海道産の小麦2種類から1種類を選び、生地をつくります

▲袋にいれてこねて、発酵させます

▶気分はピザ職人♪

3:具材の下ごしらえ

加熱が必要な具材はあらかじめ茹でるなどの下ごしらえをします。

4:トッピングして、オーブンへ!

▶まだかな、まだかな…(待ち遠しくてオーブン前で待機中)

そしていよいよできあがり!!!

▲どのピザも美味しそうです!!!!

熱々のうちに試食。

隣のグループと交換して味の違いを感じたりしていました。

「美味しい!」「うまい!」との声があちこちから聞こえてきます!!

(私も試食させてもらいましたが、めちゃくちゃ美味しかったです。

地産地消を選ぶと、絶品ピザができる。

消費者として何を選択するか、を実感しました。

煮物と味噌汁じゃない?和食の言葉と技を学ぶ時間|3年次選択・フードデザイン

今日の実習は、和食の「いりどりと止めわん」です。

知識のない私から見ると、「煮物と味噌汁」。

調べてみると…

①「煮物」と「いりどり」の違い

煮物:食材を煮て味を含ませた料理全般。和食の基本技法のひとつ。

いりどり:煮物の一種。鶏肉や根菜類を炒めてから煮る料理で、祝い膳や行事食にも登場。

「いりどり」になると、煮物ではありますが、ちょっと特別なニュアンスを持つことがわかります。

②「味噌汁」と「止めわん」の違い

味噌汁:味噌を使った汁物。日常的な和食の定番。

止めわん:会席料理や正式な献立の最後に出される汁物。味噌汁であることが多い。

「止め椀」は献立の締めくくりの椀物という位置づけで、内容は味噌汁であることが多いですが、すまし汁などの場合もあるようですね。

勉強になります!

さて、それでは実習の様子をお届けします。

今回の実習では、「二番出汁の取り方」や「材料の下処理」など、和食の基本技術を学びました。

数カ月にわたる実習を通して、生徒たちはグループでの作業にも落ち着いて取り組めるようになってきたように感じます。

▲取材を通して、生徒たちの雰囲気の成長も感じています。

盛り付けも非常に美しく仕上がり、見た目にも食欲をそそる一品に。

年末年始には、ぜひ家族と一緒に作ってみてほしいですね。

安全に動く力を身につける──柔道「受け身」授業|1年次・体育

池田高校には、立派な格技場があります。

(冬は少し寒いですが、それもまた味わいのひとつ…)

本日の体育の授業では、その格技場を使って柔道の「受け身」テストを行いました。

▲ごろん

▲ばーんっ!!

受け身は、柔道の基本であり、安全に転ぶための大切な技術。

体の使い方やタイミングを意識しながら、1年生たちは真剣に取り組んでいました。

▲1回ごとに拍手。同級生を応援する姿が温かい。

寒さに負けず、集中して動く姿が印象的でした。

この経験が、日常生活でもケガを防ぐ力につながっていくといいですね。

▲素敵な姿勢!さすが弓道部。

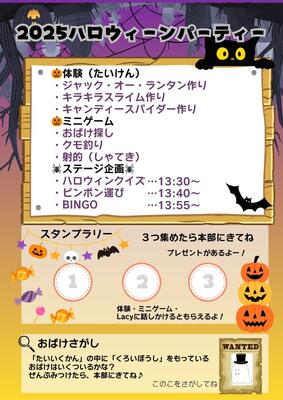

今年も開催できました!ハロウィーンパーティー2025|課外活動

昨年に引き続き、旧利別小学校を会場に、池高生によるハロウィーンパーティーを企画・実施しました。

9月から放課後などの時間を活用し、準備を進めてきた今回のイベント。

今年は昨年よりもさらに内容が充実し、ワークショップやミニゲームなど、子どもたちが楽しめる企画が盛りだくさんでした。

▲イベント数は昨年の3倍!

▲放課後準備の様子

▲前日準備には、地域の方も駆けつけてくれました。

池田町子育て係の皆さまと共催したミキハウスさんの「足育イベント」や、JA共済さんからの子ども向けプレゼントなど、地域の方々のご協力にも支えられ、温かく賑やかな時間となりました。

(役場広報係提供)

自分たちが楽しむことはもちろん、子どもたちの笑顔や反応を間近で感じながら企画を実行できたことは、生徒たちにとって大きな経験となったはずです。

多くの方々のご協力のもと、無事に開催できましたこと、心より感謝申し上げます。

静かな感動が広がる、校内ミニ発表会|2年次・音楽Ⅱ

1年次生に続き、2年次生でも合唱のミニ発表会が校内で行われました。

1年次生の様子はこちらからご覧いただけます

今回の曲は、合唱曲「春に」。 少人数ながらも、美しい三部合唱のハーモニーが校内に響き渡りました。

▲今回は時間に間に合い、たくさんの先生が駆けつけました

特に低音パートは人数が多く、全体のバランスを意識した歌唱が求められました。

以前、授業見学をした際には少し恥ずかしそうにしていた生徒たちも、今回は堂々と歌声を披露。 歌に込めた気持ちが、聴く人の心に静かに届くような、あたたかな時間となりました♪

▲聴衆からはそれぞれ一言コメント。

担任の山澤先生(保健体育担当)は、普段とは違う生徒の表情や姿に、成長を感じて感激している様子が静かに伝わってきました。

教科が違えば、生徒の見せる一面も違う。そんな発見があるのも、学校という場の魅力のひとつですね。

こだわりのデコレーション!ケーキづくり実習|3年次選択・フードデザイン

11月のフードデザインでは、ケーキ作りの授業が行われました。

1日目はスポンジケーキの焼成。 焼き上がりを待つ間に、2日目に向けてケーキの設計図を描き、必要な材料を話し合う「作戦会議」を行いました。

そして迎えた2日目。 3つの班がそれぞれに、個性あふれるデコレーションに取り組みました。

ある班では、スポンジがうまく膨らまなかったものの、その形を活かして工夫を凝らしていました。

▲生クリームを2種類使い、チョコの使い方に工夫を凝らしました

▲「ウニ」!!断面もきれいにできました!

▲見た目のインパクトがすごかったです

別の班は「断面美」にこだわり、フルーツがきれいに見えるように配置。高さを出すためにプラスチック型も準備して臨みました。

▲この方法を試すのは初めてだそうです。ナイス度胸!

▲フルーツたっぷり!シャインマスカットを始め、秋のフルーツがふんだんにはいっています

▲4等分しても大きい!甘さ控え目でフルーツとの相性が良かったです

もう一つの班のテーマは「誕生日ケーキ」。 「4月生まれで、いつも学校がなくて友達に祝ってもらえないのが寂しい…」というはるなさんのために、心を込めて作ったケーキです。

▲誕生日プレートも手書きで用意♪

▲クリームのデコレーションをするときには、みんなの応援が!

▶残念ながら欠席の主役のために、写真を送ります

▲可愛く仕上がりました!

▶カラースプレーの食感が楽しいケーキでした♪

完成後は、まさに夢のような“ケーキ食べ放題”状態に。 とはいえ、このあとに昼食も控えていたため、なかなか食べきれず…。

そこで、甘いもの好きな先生方にもお声がけし、みんなで試食大会となりました。

▲甘いもの食べるとみんな笑顔になっちゃいますね

甘い香りと笑顔に包まれた、あたたかな実習となりました。

小高連携第2弾!鬼ごっこ(体育)|2年選択・トレーニング

11月7日 午前

10月の第1弾「数学」に続き、今回は第2弾の小高連携事業を実施しました。

今回のテーマは、ずばり『体育(トレーニング)』です!

【活動の概要】

今回の活動は、小学校の「中休み」の時間帯に体育館で行いました。

種目は「しっぽ鬼」。

小学校の教頭先生から、児童の皆さんが鬼ごっこを大好きだというお話を伺いました。

活動前、高校生たちは「何人くらい来てくれるかな…」と少し不安そうな様子でした。

▲児童の皆さんが来る前の様子

【活動スタート!】

中休みが始まると、想定していた人数の数倍の児童が体育館に集まり、鬼ごっこへの熱意が伝わってきました。

高校生たちは、児童の元気いっぱいの姿に圧倒されながらも、楽しく交流を深めていました。

▲ルール説明の様子

▲しっぽ鬼の様子

▲2回戦の前に児童の中から鬼を募集

▲しっぽ鬼が終了した直後の様子

▲終了時のお礼

あっという間に20分間の中休みが終了。

児童の皆さんに楽しんでもらえたようで、高校生たちも充実した時間を過ごすことができました。

【高校生による振り返り】

活動後、高校生たちに今回の取り組みについて振り返りをしてもらいました。

〇活動前の期待度

5段階評価で平均4.6(5が「大いに期待していた」)

〇活動後の満足度

5段階評価で平均5(5が「非常に満足だった」)

〇小学生が活動や交流を楽しんでいると感じたか

5段階評価で平均5(5が「非常に楽しんでいると感じる」)

〇学びや発見

・小学生の純粋さや面白さ:100%

・チームで協力して活動を進める難しさ:40%

〇自由記述より抜粋

小学生が思ったよりも来てくれてとても楽しめた!

児童とのふれあいを通して、学びや気づきがあったようです。

次回の小高連携事業は、11月21日を予定しています。

児童の皆さんにまた会えるのを楽しみにしています!

高校生が挑戦!自分たちで計画した保育実習を実践|2年次選択・保育基礎

この日は、3回目の保育園実習。

なんと、高校生たちが自分たちで実習計画を立て、実際にクラスで活動を行う日です。

園児の発達段階に合わせて、

「どうしたら楽しんでもらえるかな?」「安全に遊べるかな?」と悩みながら準備を重ねてきました。

事前に保育士さんに計画を添削していただき、いざ本番です。

行きの車内は静か…みんな少し緊張している様子。

それでは、そんなドキドキの実習の様子をお届けします!

▲一緒に手遊び♪

2歳児クラス:ボーリング

秋をテーマにしたかわいいピンを手作り。

倒れると音が鳴る仕掛けもありました。

3歳児クラス:絵の具でトントンお絵かき&お手紙

好きな色の絵の具でトントンとスタンプ。枯れ木に葉っぱを色づけていきます。

早く完成したあとは、みんなで「大根抜き!」郷土遊びで大盛り上がりでした。

4歳児クラス:フクロウ&ジャック・オー・ランタンづくり

ハサミで切ったり、紙を丸めたり、テープで貼ったり。

いろんな動きを取り入れた工作で、子どもたちの集中力もアップ。

5歳児クラス:早口言葉&なんでもバスケット

ルールがわかると一気にヒートアップ!

初めての遊びに園児たちは大喜びで、高校生が帰ったあとも盛り上がっていたそうです。

たくさん準備をして臨んでも、園児が思いがけない動きをしたり、飽きてしまったり…。

けれど、それも大切な学びのひとつです。

▲たくさんのフォローと個別のフィードバックをいただきました

次回の実習では、4歳児クラス向けのお楽しみ会を予定しています。

体験から学びへ——また新しい挑戦が待っています!

貴重な機会をいただいた池田保育園の皆さま、本当にありがとうございました。

とかち企業業種説明会 とかち学校、企業交流会へ|1年次・産業社会と人間、2年次・総合的な探究の時間

高校1〜2年生向けの企業との交流授業がありました。

場所は帯広市内(池田から車で30分)で、初参加の池田高校を含めた3校合同で、十勝の企業の大人たちと交流するというイベントでした。

目的は……

・十勝にどんな仕事があるの?

・十勝の仕事の現状や魅力を知ろう

・より良い進路選択のきっかけにしてほしい

・交流を通して、社会人(社会)に慣れよう

このような思いが込められていました。

参加企業はというと、建設、旅館、製造、美容、保育、小売、製材、アパレル、土木、リサイクルなどなど、そしてフリーランス(農家、カメラマン)と、とてもバラエティに富んだラインナップです。

高校生たちは会場を歩き回り、気になった会社や大人のいるテーブルを見つけてちょこんと座って緊張の初対面を経験します。

企業の大人からは……

「十勝は好き?」

「十勝を知ってほしい」

「今はとにかく、好きなことを続ければいいよ」

「好きなことを伸ばそう!苦手は後からついてくるから」

「何をしていいのかわからないのはみんな同じ」

「勉強は苦手だけど、学ぶのは好き」

「はじめからこの仕事に興味があったわけじゃないんだ。でもちょっとしたことがきっかけで始めたら興味を持ちはじめて、今でも続けられてるんだ」

フリーランスの大人からは……

「ないなら自分で作ればいい(やりたいことをゼロイチで生み出す)」

「やり方はいくらでもあるよ」

「十勝を飛び出したかったのは、地域や子どもたちの未来のことを語っている大人に出会ったことがなかったから」

「十勝が好きな高校生が多くてびっくりしたけどうれしい」

大人との交流で、高校生たちの頭はぐらぐらしていると思います。