タグ:魅力化推進員

社会人への第一歩。スーツ着こなし講座|3年次・家庭総合

洋服の青山 帯広北店の関田店長を講師にお迎えし、スーツの着こなし講座を行いました。 登校日も残り31日ほど。卒業を前に、社会人としての第一歩を学ぶ時間です。

第一印象はわずか数秒で決まると言われ、視覚情報が大きな割合を占めます。 そのため、身だしなみの基本は「清潔感」「TPOに合った着こなし」「機能性」であり、好きな服装を楽しむ“おしゃれ”とは区別されます。

講座では、シルエットを意識したスーツの選び方や、ポケットに物を入れない工夫、シャツやネクタイの色が与える印象、サイズ感やコート着用時のマナーなど、社会人としての着こなしのポイントが紹介されました。

続いて、全員対象のネクタイ結び方講座です。 池田高校生は3年間ネクタイを着用してきたため、結び方はすでに完璧。 それでも、色の違いによる印象の変化や「ディンプル」と呼ばれるワンランクアップの結び方など、新しい学びがありました。

▲違う色のネクタイをつけると、印象が少し変わりますね。

▲ディンプルと呼ばれる、ワンランクアップのポイントなども教えてくれました。

授業の後半では、実際にモデルになってくれた生徒たちがスーツを着用し、着こなしのポイントを確認しました。

▲モデル用に様々なスーツを用意していただきました。

▲花道を作って、モデルウォークをしてくれました!

▲みんなの歓声があがる温かい雰囲気♪

入学式などの「おしゃれ」なコーディネート、入社式などの「身だしなみ」のコーディネート、コートの持ち方や礼服の着こなしなど、幅広い場面に応じたスーツの着こなしを教えていただきました。

▲皆、堂々としていて、制服とは違う雰囲気。立派です。

スーツの着こなしは、高校生のうちにはまだ実感がわかないかもしれません。 しかし、これからさまざまな経験を積む中で、自分らしい着こなしが自然と身についていくことでしょう。

「完璧なコーディネートで4月からの新生活をスタートしてくださいね!」 関田店長からの励ましの言葉に、生徒たちも社会人への意識を高めていました。

柔らかくな〜る?比べてみ〜る?|3年次選択・フードデザイン

フードデザインの本日の実習は、「ヤワラカナール」という咀嚼・嚥下サポート食品を使った比較実習です。

噛む力に不安のある方でも、みんなと同じものを食べたい!――そんな願いを叶えるために、植物由来の抽出エキスでタンパク質を柔らかくしたお肉の食味の変化を体験しました。

▲柔らかくする方のお肉は、事前に2時間漬け込んであります

今回は生姜焼きにして食べ比べます。

▲調味料計測も慣れてきました

▲美味しそうな香りが漂います。

▲左側が柔らかい方。焼き上がった時点でお肉の柔らかさを感じます

「味は変わらないなぁ」

「なんか甘い気がする」

「ちょっと柔らかくなった」

「焼いているときにちょっと崩れ気味かも」

「何もしない方が好きだな〜」

などなど、さまざまな感想がありました。

単なる「調理実習」ではなく、「食の支援」という視点から体感・学びを得られた授業でした。

地域とともに歩む3年次生の研究発表|3年次・課題研究

12月3日(水)、3年次の課題研究発表会に向けた校内選考が行われました。

3年間の学びの集大成ともいえる発表の場です。

今回はインフルエンザ等による欠席者もいましたが、14組が発表を行いました。

5分という限られた時間の中で、動画や実物を用意し、工夫を凝らしたわかりやすいプレゼンテーションをするグループもありました。

進路指導部長からは「今年の3年生は、地域の方と関わるのが当たり前になっている。調べて終わりではなく、イベントを開催したり試行錯誤を繰り返すところまで取り組めているグループがある」と高い評価をいただきました。

次回は12月23日、町内の田園ホールにて発表とグループワークが予定されています。

ぜひ会場に足をお運びいただき、生徒たちの成果をご覧ください。

↑ ホームページトップにお知らせがあります

食と地域を結ぶウッドプランク【フィールドワーク(後編)】|2年次・ミニ探究

ミニ探究第二回目の後編です。

前編はこちら↓

炭焼きから学ぶ森の知恵【フィールドワーク(前編)】|2年次・ミニ探究

目の前には立派なお肉と、絶対に美味しいとわかる野菜が並び、生徒たちは期待に胸をふくらませています。

今回の食材を提供してくださったのは、「地恵贈(ちえぞう)」の多田英俊さんと、「十州和牛」を育てている村井慎平さんです。

▲村井さんと多田さんが、まずは簡単に食材の説明をしてくださいました

ウッドプランクBBQに挑戦

今回は「ウッドプランク」という焼肉スタイルを実践しました。 「ウッド(木)」「プランク(板)」を用意し、池田町の山幸ブドウジュースを染み込ませます。

▲池田の木に、池田のブドウジュースを浸してあります

その上に食材を載せて蒸し焼きにすると、燻製のような香ばしい香りと風味が出るそうです。 さっそく実践です!

▲みんな笑顔になっちゃいますね。わくわく!

生産者のお話

できあがりを待つ間に、生産者のお二人からお話を伺いました。

多田さんは野菜の生産だけでなく、自社での加工も手掛けています。 美味しい野菜を作りたいという思い、JA出荷では「量」単位での取引になること、直接帯広市などの居酒屋へ「自分の野菜」として届けていることなどを、少し照れながらも語ってくださいました。 (個人的には「インカのめざめ」のフライドポテトや、かぼちゃパイがとても好きです!)

村井さんは帯広市出身。祖父母が池田で営んでいた畜産業を継ぐ人がいなくなり、「潰してしまうのはもったいない」と経営者として和牛生産を始めました。 自身の育てた牛を「十州和牛」としてブランド化し、消費者に正しい情報と美味しいものを届けたいという熱い思いを語ってくれました。 また、牛の飼料に地元のものを混ぜるなどSDGsの観点を取り入れ、経産牛の飼料や肥育環境にこだわることで美味しい牛肉を育てるなど、多くの工夫を紹介してくださいました。

ぜひこちらもご覧ください↓ 村井さんが代表を務める BUFF のHP https://bufftokachi.official.ec/

実食と食べ比べ

お二人の食材への思いを聞いた後、いよいよ実食です。

▲ふんわりと蒸し焼きになりました

炭火で直接焼いたものとも食べ比べてみます。

▲普通に焼いても旨すぎる!

2つの炭台のうち、片方は火力が弱め。そこで「直接炭の上に置いたらどうなる?」と、大人も研究心を発揮。

▲「直接置いちゃいましょう!」と腕を組みながら見守る生産者のお二人

少し待つと煙がたっぷり。燻製のような濃い風味が出て、味の変化も楽しめました。

▲味の違いを感じました

まとめ

あっという間の2時間。 生徒たちにとって初めての体験が多く、大人の研究心や働くことへの誇りにも触れることができました。

皆さまにたくさんご協力いただき、心より感謝申し上げます。 池田高校のために素敵な授業をしていただき、ありがとうございました!

炭焼きから学ぶ森の知恵【フィールドワーク(前編)】|2年次・ミニ探究

ミニ探究第二回は、池田町炭やき伝承広場で行われました。 「外でBBQがあるらしい!?」と、生徒たちはワクワクした様子です。

さて、どんな体験や学びが待っているのでしょうか。

今年の第一回目のフィールドワークの記事はこちらから↓

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

ガイドとともに、森を深く味わう──フィールドワーク後編|2年次・ミニ探究

前半は、炭焼きについて、池田町役場・農林課の星野さんから学びます!

▲屋根付きの炭窯です

▲暗くて写真ではわかりにくいですが、後ろ側を開け閉めして蒸し状態にします

皆さんは炭を作ったことがありますか? ここでの炭作りは、なんと1週間もかけてじっくりと行われます。

▲先生も興味深く質問します

ここの炭窯でよく使われる木はミズナラやカシワなど。木の中の水分を抜くことで、炭素だけの塊になるのです。

▲学びはみんなの表情から伝わってきます

薪と炭の違いや、前回のフンべ山歩きで気付いた森のことも合わせて質問。 森林に対する理解が、少しずつ深まってきたようです。

後半はいよいよ、BBQ。ただの焼肉ではないですよ!

どんな学びや体験が待っているのでしょうか?

後編に続きます♪

疲れた日にも、災害時にも!作ってみよう味噌丸|3年次選択・生活と福祉

みなさんは「味噌丸」ってご存知ですか?

味噌丸とは、味噌にだしや具材を混ぜて丸めた“手作りインスタント味噌汁”。

お湯を注ぐだけで、手軽に温かい味噌汁が楽しめる優れものです。

冷凍保存ができるため、災害時の備えや忙しい朝の時短ごはんにもぴったり。

卒業後に一人暮らしを始める生徒にとっても、「疲れていても、パックごはんと味噌丸があれば朝ごはんになる」という、先生からのメッセージでもあります。

実習前には、味噌丸の仕組みや活用法を学び、どんな具材を入れたいかを各自で考えました。

そしていよいよ実習当日。

生徒たちはそれぞれ5種類ほどの具材を組み合わせ、オリジナルの味噌丸を作成しました。

▲人気が高かった具材や、基本の味噌は先生が用意してくれました

▲生徒がもってきた食材の一部はこちら!

▲自宅でとれた野菜もありました

▲規定の量の味噌を計り、作っていきます。選ぶのが楽しい!

▲お椀にいれるとこんな感じです!かわいい2つをご紹介♪

オリジナル味噌丸を実食した生徒からは、

「チーズやポテトフライは意外と合う!」

「かっぱえびせんって、ちゃんとエビの味がするんだ!」

「匂いと味って違うんだね」

「浮かぶ具材は見た目がきれいで、食欲がわくね」

▲写真映えしなくても、美味しいものはたくさんありました!!

そんな発見や驚きの声が飛び交い、実習室は笑顔と味噌の香りに包まれました。

一部の味噌丸は冷凍し、食材と冷凍の相性も後日確認します。

日々の暮らしに寄り添う“食”を、自分の手でつくる体験。 味噌丸づくりを通して、食の楽しさと実用性を実感する時間となりました。

ミニ探究で自分の中の「好き」をぶちまけよう!|2年次・総合的な探究の時間(商品開発・企画担当)

ミニ探究は2グループに分かれて実施します。

今回は、「商品開発・企画」グループの紹介です。

池田町の自然を舞台に、学校に残った5人の池高生が新たなミッションに挑戦しています。

テーマは 「商品開発・企画 〜森林ビジネスを考える〜」。全10コマにわたる授業を通して、地域資源を活かした商品づくりを学んでいきます。

まずは講師による「池田の森」についてのレクチャーからスタートです。

〇池田町の約60%は森林

〇白樺の木が豊富にある

〇葉っぱや樹液にはユニークな特徴がある

〇それらを商品として活かす可能性がある

自然の恵みをどうビジネスにつなげるか、森の魅力を再発見する時間となりました。

次にグループワークでの挑戦です。

レクチャーを受けた生徒たちは、さっそくグループワークに取り組みました。

〇それぞれ、「好きな食べ物」を30個以上書き出す

〇和食・洋食・中華、スイーツ、フルーツ、ツマミ、料理、素材など多彩なアイデアが登場

〇それぞれの食べ物が「白樺の樹液を使った商品」になるかどうかを選別

〇選別したものを「本当にそう?」と全員で吟味しながら再選別

〇講師からは「もっと発想を広げてみよう」とアドバイス

生徒たちは真剣に議論しながらも、楽しそうにアイデアを膨らませていました。

次回は「白樺を使った調理実習」です。

どんなメニューが生まれるのか、今から楽しみです!

ガイドとともに、森を深く味わう──フィールドワーク後編|2年次・ミニ探究

フンべ山歩きの後半。

前半はこちら↓(リンクが取得できるようならお願いします〜

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

続きに参りましょう!

▲この白い木は、樹上で樹皮がはがれて落ちてきたものかな

歩き始めて約30分。そしていよいよ・・・

頂上です!

170.6Mの標高までたどり着きました

▲みんなで記念撮影

▲あっちが池田高校側だよ〜

▲帰り道のみんなの歩くの早いこと笑

リスが食べたあとの美味しい松ぼっくり

▲これは炒って食べると人間も美味しいやつです

ドリカムの歌を歌いながら歩いていると、コクワの木があるのか気になります。

福家さんによると、手入れをするとツタ系のコクワは割と切っちゃうそうです。

そんななか、ツルをくるくる丸めてリースを作ってくれました

▲しゅるしゅる〜!あっという間

私も質問!

Q:山でサバイバルになったらどうやって火をつけたらいいのー?

A:しからばの樹皮を使うと良い!

▲こんな感じにめくって火種にすると良いそうです。

気になることを聞くとなんでも答えてくれる福家さん。

楽しいー!

帰りはあっという間に下山。

みんなの満足げな顔が伝わるでしょうか。

ガイドさんがいると見えるものの解像度が上がります!

学びのガイドがいるってすごいことだな〜と私も改めて実感します。

ちなみに、このフンべ山は気軽に登って良いそうです。入山届け不要、植物お持ち帰りOK。

お土産いっぱいのらいむくん

▲お気に入りの葉っぱや松ぼっくり♪

楽しみながら、山や森の見方、探究への一歩を体験しました。

たくさんの学びのガイドをありがとうございました!

“ポイポーイ!”から始まる森の学び──フィールドワーク前編|2年次・ミニ探究

全体でのオリエンテーションのあとは、早速フィールドワークに出発です。

今日は池田町の「フンべ山」に登ります。

今回案内してくれるのは、福家菜緒さん(WALD IKEDA代表、北海道アウトドアガイド)。

池田高校のいろいろな授業でもお世話になっています。福家さん、よろしくお願いします!

(福家さんにきていただいた授業の一部はこちらから!)

授業することで学ぶ|池高3年次生が池小4年生に授業(課題研究の一環)

安全のためにヘルメットをかぶって出発!

池田町でも熊の痕跡が見つかる昨今。

行きのバスの中でも、歌うといいのかな?とみんなで童謡「森のくまさん」を予習(あれ?歌ってたの私だけかな?)

まずは、大切な安全管理。

クマがいそうなときはこんなふうに言います

「ポイポーイ!」

※「おーい!」だと人に助けを呼ぶ声って思われてしまうんですって

▲いきなりの大声にみんなちょっとびっくり

さて、ゆっくり林道を歩きながら自然を観察していきましょう!

先日倒れたばかりの大木。根が浅いですね。

キノコ

動物のふん(クマじゃないですよ!)

たくさんの栗

▲フンべ山にどうやって栗が増えたかも教えてくれました

木についた虫

▲とって観察してみよう

どんぐりから芽吹いた、こんな小さな葉っぱも紅葉しています!

確かにすごいことだ!

掘ってみましょう。

ここは、道の真ん中で踏まれて淘汰されちゃうという判断のもと、観察です。

改めてどんぐりが大きくなって木になるんだなぁ。

似ている葉っぱのミズナラと柏の違いや、落葉針葉樹など、ガイドさんがいないと気づけないたくさんのことを教えてくれます。

私達が歩いていると、ざっくり「葉っぱ」や「木」「草」としか見えないものが、福家さんが解説してくれると解像度が高くなって見え方も変わってきます。

これに触ると胞子がでてくるよー

盛りだくさんなので、後半に続きます♪

お楽しみに♪

カウントダウン開始!池高生のクリスマス大作戦|2年次選択・ライフデザイン

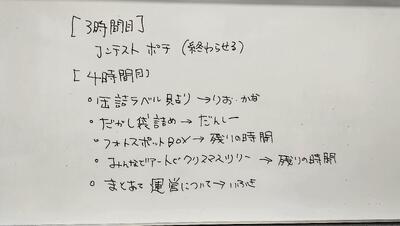

イベント(11月29日実施)までのカウントダウンがはじまった模様のライフデザインの授業を覗いてみました。

ホワイトボードには、3時間目のやることリストが……「終わらせる」の文字が!!

そうなんです。「まだまだ先だぁ」とかなんとか言っていた池高生でしたが、授業で企画したクリスマスイベントまで2週間を切っていたんです。大詰めです、が……

高校生っていろいろ大変なんです。

気分が乗らなかったら、もう授業なんかにカマッていられないことだってあるんです。

感情とか気分をコントロールするなんてことは、大人にだって先生にだって簡単なことじゃないんです。

時間がない、とプレッシャーを掛けられたらなおさらです。みなさんにも経験があると思います。

「機嫌のわるい人、手あげて〜」

池高生に声をかけたのは外部講師の先生。

楽しむイベントなんだから、準備も機嫌の良い人がやればいい、と言います。

むりやり作業をしてもたのしくないんだったらやらない方がいい、と。

自分の感情や相手の思いなどなど、いろんなことに向き合いながら進むのが、池高のライフデザインという授業。

ちなみに手をあげた池高生は、担当の先生がしっかりサポート♪

▲子どもたちの笑顔のためのクリスマスイベント。お菓子もいっぱい詰めてます!

▲やることは、まだまだまだまだまだ、だだだだだだだだあります!