タグ:魅力化推進員

配慮をするということ|3年次選択・形態別介護技術

配慮って?

今回は、障害福祉サービスの押さえておくべき基礎知識を身につけることと、配慮とは何かを考える疑似体験の二本立て。

講師の小川先生から、支援には様々な形態があることを教わりました。

まずは知ることからはじめましょうという時間。スライドを使いながらゆっくり丁寧に話を進める小川先生。コミュニケーションでも大切な〈間・ま〉を、生徒と共有しているような時間でした。

また「聴こえない人の気持ちを体験するんじゃなくて、自分が介助者になったときに相手にどんな配慮ができるかを体験してほしい」と。

聴覚障害の疑似体験。

イヤーマフを使ったグループワークでは、聞こえない人がいる場面を作ってみんなで雑談。その過程で、聞こえない人を仲間はずれにしないためにはどうすればいいのか、配慮の大切さを体験しました。場が温まってきたところで、ジェスチャーゲームと伝言ゲームへ……。

授業を終えた悩み多き生徒たち

「人に伝えるって難しいよね」

「あーだよね、こーだよねって言う話を聞くと、色んな考え方があるよなぁって」

「コミュニケーションって、そういうもんだよね」

なんとなく自分だけの考えだけじゃうまくいかないよねってことがわかった、今回の授業なのでした。

#イヤフォンを付けて大音量で音楽を鳴らしてイヤーマフも付ける。みんな、なに話してるの?

#ジェスチャーゲームにも挑戦!笑いをとっているわけじゃないけど笑われる。

これも生活の中での配慮を考えるきっかけになるかも。

#伝言ゲーム、伝わらない!

※イヤーマフとは

耳全体を覆うタイプの防音保護具です。イヤーマフは、もともと工事現場や飛行場、射撃、モータースポーツなどの騒音が大きい場所で、それらの仕事に携わる人の耳を守る道具として使用されてきました。近年では、防音効果が高いことから、一般の方にも広まってきており、特に大きな音が苦手な、聴覚過敏がある方にとって、音から自分を守るツールの一つとなっています。

進路クエスト(高校生のための進路FAIR) |全年次対象・進路探究

今日は本別高校と合同で「進路クエスト(高校生のための進路FAIR<池田会場>合同学校説明会」が行われました。

今年の会場は、池田町の田園ホール。1年次、2年次、3年次(希望者のみ)が参加しました。

#本日の周り方を改めて確認。

#100人以上が集結。会場は熱気に包まれています

あらかじめ希望した4つのブースで説明を聞くことができます。

地元の企業や、専門学校、大学など幅広い分野の皆さまにお越しいただいています。

#真剣な眼差しで情報収集する生徒たち

#チェーンソーを持たせてくれた学校もありました

1年次の高橋音々さんは、「漠然と『福祉』の話を聞きにいきましたが、福祉にも「幼児福祉」「社会福祉」「障がい者福祉」などいろんなジャンルがあることがわかりました。たくさん情報収集でき、視野が広がりました。」と感想を話してくれました。

高校卒業後のイメージが少しはついてきたでしょうか。

次の道が決まると、今すべきことも明確になってきますね。

命を使わせていただく。鹿革名刺ケース作り(前半)|2年次・総合的な探究の時間

今日の2年次の授業は、鹿革の名刺ケース作りの前半。

講師は、池田町で林業等を営む、頓所幹成さんです。池田高校の2年次生に鹿革名刺ケースの授業を数年していただいています。

#3年次の玉置さんが頓所さんを紹介

頓所さんから

「狩猟は、僕の仕事の1つ。今回は5日前に僕がとってきた鹿の解体作業の一部をここで行います。

自分で見たこと、感じたことを大切にしてほしいので最初の5分間は何も話さず黙々と作業をします」。

※ここからは、大きな生肉の塊の写真があります。血、皮、内蔵はありません。苦手な方はお気をつけください。※

無音のなか、作業が始まりました。

#ビニールで見えなかった鹿が現れました。

#生徒の顔も緊張しています。

#抱えるほどの大きさの鹿

#3年次生も各自の課題研究一環として撮影に来ています

#今回は、授業用に「頭」を狙ったので、首の近くには血が溜まっていることがわかります

5分がたち、無音タイム終了。

頓所さんへの質問や、部位の説明等の解説をしながら作業を進めます。

#これは太ももの部分です

「どんな銃を使っているのですか?」

「好きな部位やおすすめの食べ方を教えてください」

足元にある肉は、商品として売りにくい部分。可食部は全体重量の20%だそうです。

#逆にいうと、80%が肉として売れない部分

後半になってくると、生徒たちも少し緊張がほぐれ、笑顔がみえてきました。

後半は、教室で改めて頓所さんの紹介や狩猟について詳しくお話をしてくれました。

なぜ、狩猟を仕事にしようと思ったのか

狩猟の楽しいこと、辛いこと

どんな出会いで池田町に来たのか…など。

先ほどみせていただいた鹿を捌く工程も全体のなかのほんの一部です。

次回作る鹿革の名刺ケース。

今年はせっかくなら共通ロゴを焼印しませんか?と頓所さん。

3年次生の武智さんがデザイン案を5つ作ってくれました。

思いや意図などを伝え、皆で投票します。

#池田町の森や鹿、星、川などをロゴにしてくれました

今回は、グレーに染まった皮です。

それぞれ好きな色を選びます。

鹿革の名刺ケースを作り、自分でデザインした名刺をもってインターンシップへ。

それぞれの背景や思いを知り、学び、体験します。

食に大きな影響を与える「嗅覚」を体感|3年次・家庭総合

3年次生の家庭科では、「食」をテーマに学習中。

私たちの食はほとんどが視覚で感じているそうです。

前回の授業では、目をつぶって+鼻をつまんで、飴を食べてみるという実験を行いました。

(私もやらせてもらいましたが、「マスカット味」の飴とわからなかったです…)

#「視覚」がほとんど!というグラフ。「愛でる」っていいますよね。

さて、今回は「嗅覚」の実験です。

5種類のもの、ニオイだけで何かわかるかな?

#ヒントは先生のご自宅からもってきたものだそうですよ

さぁ、どうでしょうか?

わいわい賑やかに、いろんな感想が飛び交います。

「このニオイ嫌いー!」

「靴屋さんのにおいがする」

「食べたことあるかなー?」

周りの人と意見交換。

#「じゃん!」ほほぅー…!

意外に意見が割れたのはB。

酢、マヨネーズ、ヨーグルト、マーガリン、バター、ボンド…

さぁ、正解発表!

ニオイの研究はまだまだ進んでいないそうですが、鼻から脳に直接つながる器官。

記憶を呼び覚ましたりする研究もあるとか。

ちなみに答えは、

・カレールー

・酢

・コーヒー豆

・納豆

・イランイラン(アロマ)

でした!

一度ニオイを嗅いだことがあると、嗅ぎ分けができるようになるそうです。

いつか一人暮らしをして、料理をするともっといろんなニオイを嗅いだり、敏感になるかもしれません。

経験とともに嗅覚が鍛えられていく。興味のアンテナがたったところで、授業スタートです。

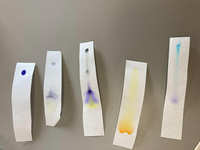

ペーパークロマトグラフィー|2年次C1ブロック・化学基礎

2年次のC1ブロック授業、「化学基礎」の授業をのぞいてみましょう!

今回は、ペーパークロマトグラフィーを行うようです。

解説:

紙と有機溶媒(今回は濃いエタノール)を使った実験。

身近な色素の、溶けやすさの違いを利用して、成分分析を行う

#エタノールを使いますよー

生徒のみんなは、インクが出るペンでろ紙に色を載せます。

エタノール入りのシャーレに、それぞれのろ紙を浸します。

じわりじわり…

#地味実験なので、みんなの真剣な顔をご覧ください

数分後…色が分離しているのがわかるでしょうか?

同じ「黒いボールペン」でも、インクの中身が違ってみてとれます。

#全然分離しないタイプのインクもありました。

後日、乾燥したろ紙を改めて見てみると…

真ん中の黒インクが一番わかりやすいでしょうか。

「黒」には「青」や「黄」が含まれていることがわかりますね。