池高日誌

2023/01/28 2年次「子どもの発達と保育」第4回保育園実習

1月26日、2年次選択「子どもの発達と保育」において、4回目の池田保育園実習を行ってきました。集大成の今回は『4歳児・5歳児を楽しませよう』というテーマで準備を進めてきました。

今回は、理科の授業とコラボレーションの「でんじろう先生」チームと園児の大好きなクイズとダンスを混ぜ合わせた「ツバメ」チームが披露してきました。司会進行役は、部活動での経験を生かしスムーズな進行となりました。どのチームも他教科や部活動での学びを園児に伝えるような取り組みとなりました。生徒からは「園児の楽しむ姿に嬉しく思った」といった感想が聞かれました。

池田保育園の園長先生はじめ先生方には、高校生の発想を大切にし、いつも温かく見守って下さることに感謝申し上げます。今年度はこれで終了となりますが、新年度またテーマをもって継続して取り組んでいきたいと考えております。

2023/01/18 『池田駅発の通学バス』実証運行スタート

池高は、昨日で冬休みが終了。今日からの授業開始に合わせて、

池田町の支援による『池田駅発の通学バス』実証運行も始まりました!

気温-15℃と冷え込む中、8時30分過ぎに生徒を乗せたバスが到着。

帯広からJRで通学する本間さん(3年)は、

「とても快適でした。学校に早く到着でき、朝の時間を有効活用できます。

ありがとうございます。」と言い、教室へ入っていきました。

2022/12/26 『池高だより』 令和4年度№4 発行しました。

今号の記事は、①10月26日(水)~10月29日(土) 2年生見学旅行

②進路が決まりました!

③1月より池田駅発の通学バス実証運行 です。

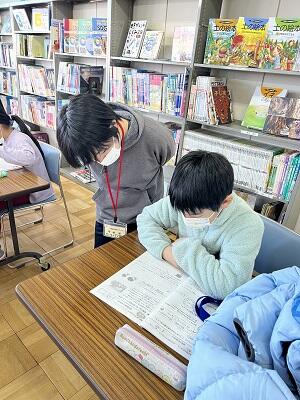

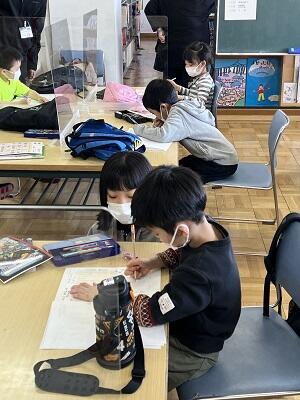

2022/12/26 「ボランティア部」学習支援ボランティア

12月26日(月)、27日(火)

今回の冬休みも池田町教育委員会主催「学び塾」が行われました。

本校ボランティア部員は一般生徒の有志とともに学習支援ボランティアに参加しました。

参加する子どもたちは低学年と高学年のクラスに分かれ、

池小や池中の先生方、町民のボランティアの方々と一緒に子どもたちの学びをサポートしました。

初日は30名を超える低学年の子どもたちが参加していて、

ボランティアスタッフの自己紹介の時から子どもたちは元気いっぱいの様子でした。

夏休みの学び塾では、感染症対策のため休み時間は教室で過ごしていましたが、今回は、感染症対策を行いながら体育館で鬼ごっこやキャッチボール、バスケ、サッカーなど一緒に体を動かしながら子どもたちと交流することができました。

ボランティア部1年の安達凜さんは『夏休みにも参加していた子が、わたしの名前を覚えてくれていて嬉しかったです。普段、小学生と交流する機会がないので、とても楽しかったです。』と話し、小学生との交流の場ができて高校生たちも嬉しそうにいきいきと活動していました。

2022/12/16 「吹奏楽部」定期演奏会延期のお知らせ

今週末の12月18日(日)に予定しておりました

第53回定期演奏会を、年明け1月22日(日)に

延期いたします。

ご来場を予定されていた皆様には、ご迷惑をおかけ

して誠に申し訳ありません。ご都合がよろしければ

1月の演奏会にどうぞお越しください。よろしくお

願いいたします。

|

吹奏楽部定期演奏会 場所:池田町田園ホール ※時間と場所は同じです |