池高日誌

生徒が企画『サイクリング×グルメイベント開催!』|課題研究・3年次

9月15日 午前

快晴の空の下、3年次及川さんの企画したサイクルイベントを実施しました。

このイベントは、池田町の自然や食を楽しみながら、地域とのつながりを深めることを目的としています。

≪朝の打合せ≫

朝のミーティングでは、先日の悪天候によるコース変更の確認や、受付業務、ハピネスへの連絡依頼、集合写真の撮影場所の確認など、細かな調整が行われました。

また、ハピネスや森のカフェでの注文に関する質問もあり、本格的な様子が伝わってきました。

最後に、「楽しめていますか?」という問いかけに、及川さんは「はい」と力強く答えてくれました。

≪開会式≫

開会式では、本日の流れや注意事項の確認を行い、参加者同士の自己紹介も行われました。

出発前には、ワイン城の前で記念撮影を行い、イベントのスタートにふさわしいひとときとなりました。

≪ぶどう収穫見学≫

出発前には、ぶどうの収穫を見学する機会もあり、池田町の農業に触れる貴重な体験となりました。

≪サイクリングスタート≫

いよいよサイクリングのスタートです。

全長約20kmのコースを、各ポイントで休憩を取りながら進みました。

▲ドリカムの橋手前の様子

▲お手伝いの武智さんと中村さん(ありがとうございます!)

▲十弗川近くでの列車見学

▲ハピネスデーリィでのジェラート

また、まきばの家レストランではハンバーガーを楽しみました。

池田町の魅力を存分に味わいながら、参加者は笑顔でサイクリングを楽しんでいました。

≪感謝と今後に向けて≫

イベントの開催にあたり、ご協力いただいた関係各位に心より感謝申し上げます。

今回の企画をさらにブラッシュアップし、次回につなげられるよう、生徒たちには探究を深めてほしいと願っています。

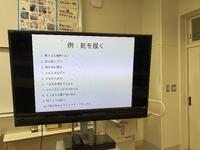

池高手帳講話・マナー講話|1年次・産業社会と人間

9月10日 午後

本日は、KIDOライフデザイン研究所長の城戸和子様を講師にお迎えし、「池高手帳」の使い方の再確認と、より効果的な活用方法について学びました。さらに、名刺交換等を通じたビジネスマナーについてもご指導いただき、今後行われる「地域人インタビュー」や来年度の「インターンシップ」に向けた準備として大変有意義な時間となりました。

コミュニケーションを円滑にするためのコツや、メモを取る習慣の大切さについて、生徒たちは多くの気づきを得ることができ、深い学びにつながりました。

最後に、講師の城戸様から「習慣は努力によってつくられる天性。良い習慣を身に付けましょう。」というメッセージをいただきました。

高校生活では、仲間との絆を深めながら、良い習慣を身につけていきましょう。

そして、社会で求められる力を一つひとつ育んでいきましょう。

城戸様、本日は貴重なお話をありがとうございました。

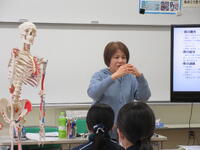

今年度も献血授業を実施しました|1年次・保健

9月11日 午前

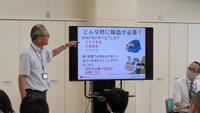

本日、1年次生を対象に「献血授業」を実施しました。

講師には、北海道赤十字血液センター帯広出張所 所長の鈴木様をお招きし、2時間にわたってご講話と体験活動を行っていただきました。

前半は、献血に関する講話の時間です。

献血の意義や仕組みについての動画を視聴しながら、献血可能人口の減少、献血ルームの役割、献血の流れなどについて学びました。

「どのような場面で輸血が必要になるのか」「現在の輸血状況」について、具体的な事例を交えてご説明いただきました。

緊急輸血のマニュアルについても教えていただき、生徒たちはリアルな一面に触れることができました。

授業の途中では、理解を深めるためのクイズも行われました。

Q)血管の長さは? A)地球2周半!

Q)世界で最も多い血液型は? A) 世界ではO型、日本ではA型が多いそうです。

実際の血液パック(見本)も見せていただき、貴重な学習機会となりました。

後半は、献血車の乗車体験です。

本日は釧路から献血車が池田高校に来校し、車内の設備や献血の流れについて体験を通して学びました。

献血車には、右腕専用・左腕専用の座席が各1脚、両腕対応の座席が2脚、計4脚が整備されています。

献血に関する丁寧なご説明と、貴重な乗車体験の機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

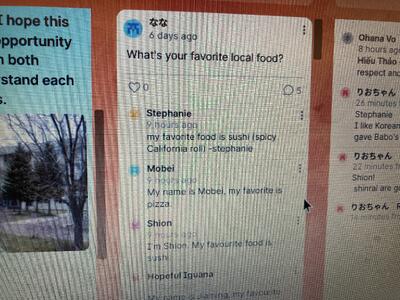

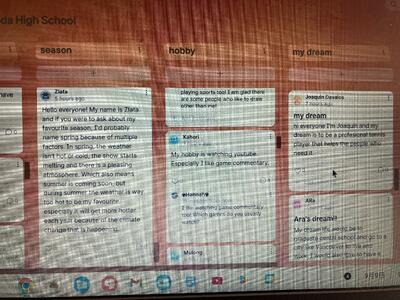

カナダの姉妹校と英語で交流|2年次選択・英語探究

2年次選択授業「英語探究」で面白い取り組みをしています!

池田高校は、カナダのペンティクトン市の「ペンティクトン・セカンダリースクール(以後ペンハイ)」と姉妹校です。

1991年に姉妹校提携を結び、様々な形で交流を続けてきました。コロナ明けの2024年からは、池田高校からカナダに毎年訪問という形で年に1回交流が行われています。

でもそれだけじゃもったいない!ということで、2023年度にペンハイで交流した山内先生が、カナダ交流に行かない生徒も関われる交流方法を模索していました。

そして、始まったのがこちら!

(画面が見にくいですが、イメージが伝われば幸いです)

オンライン掲示板スタイルでの交流です。

日本とカナダの時差は16時間(現在サマータイム中)。

日本で朝10時のとき、カナダは前日の18時。

話題をいくつか用意し、写真や画像などを貼り付け、質問しあいます。

▲「あなたの好きなローカルフードは何?」にたくさんの回答が!

▲自分で書いた絵をアップしている生徒もいました。

内容を見てみると、

意外にアニメの話題には反応が薄かったり(なのにマニアックな漫画を知っていたり)

花とボクシングが好きという心優しく強いお返事がきたり

同じく留学している日本人の生徒?からは、日本に戻って医者になりたい、だったり・・・

ちょっとした言い回しでも、教科書とは違う表現がありました。

私が気づいたのは、「いくつか理由があります」という表現。

私なら「many reasons」で表現するところを、「multiple factors」という言い方をしていました。

他にも「favorite」は「fav」と略するのか〜など、新鮮な気づきがたくさんありました。

今年度のカナダ交流に行く生徒もおり、「あの回答をしていた◯◯さんだ〜!」といった出会いがもしかしたら現地で見られるのかもしれませんね!

もう片方のイヤホンを探せ!|1年次・数学A

9月8日 午前

本日、1年次生を対象に数学Aの「図形の性質(外心の性質)」を活用した研究授業が行われました。

授業者は野村先生です。

今回の授業では、「身近な問題を数学的に解決する」ことをテーマに、三角形の外心の性質を使って、実際の場面を想定した課題に取り組みました。

▲前時の復習です(三角形の外心・内心ってなんでした?)

「野村先生が登校途中にワイヤレスイヤホンをなくしてしまった!?」という設定から、問題解決の糸口を探ります。

▲本時の学習内容の確認です

生徒たちには地図が渡され、「どこで落としたのか?ヒントはあるのか?」といった問いに向き合います。

▲個人、グループで試行錯誤中(線を引く、円を描くなど)

▲解答です(近くに来て確認中)

授業の最後には、Chromebookを使って個人の振り返りを入力し、学びを整理しました。

▲今日の授業の振り返りです

今回の授業を通して、生徒たちは数学の知識を実生活に応用する力を養うとともに、協働的な学びの楽しさを実感できたと感じます。

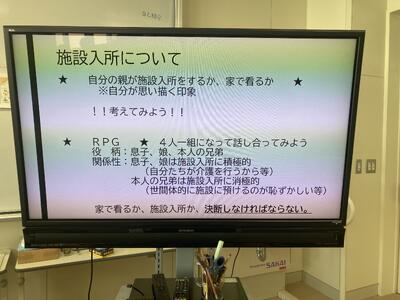

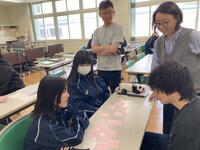

20年後、高齢になった親を家で看ますか?それとも?|3年次選択・形態別介護

今日の先生は介護の現場で働かれている高嶋先生です。

授業の一部をレポートします。

何やら、今は20年後に自分の親を家で看るか施設入所を選ぶかを考えるワークをしている模様。

それぞれで考えて一人ずつ意見を発表します。

・家で看ます。一緒にいたいので

・二世帯住宅で家を継ぐ弟がいるので、弟に任せます

・施設に預けます

・父は預けて、母は家で看ます(この回答は非常に多かったです)

・兄弟姉妹が近くにいたら、家で看ます

みんなのそれぞれの意見を聞き、先生が解説してくれます。

これは、考えておかないと突然その日が来ます。

「僕の父親も55歳で認知症になり、1年後は胃に栄養を直接流し込む容態になりました。」とご自身の状況もシェアしてくれました。

親が何を望んでいるのか、兄弟姉妹がいればどうするか。

家族で話し合わなければいけない。

まだ皆さんは、17・8歳で想像がつかないかもしれない。

もし結婚していたら必ずパートナーの意向を聞いて下さいね。

家で看ることは大変。僕は仕事だからできる。けれど、個人としてなら本当に大変。

皆さんはまだ若い。今はまだ想像もつかないかもしれない。

10年20年後、この授業を思い出してくれたら嬉しい。

聞いている私の方がまもなく直面する授業。

生きていくことのヒントをくれる授業だなと、その価値を改めて感じました。

藍の生葉染めを体験!|3年次選択・羊と織物

今回は、羊毛の藍染を行います。

藍染の手法のなかでも、今回は手軽にできる生葉染めです。

淡い色合いが楽しめ、火も使わずできるという染め方法。

池田高校のお向かいさんである、スピナーズファームタナカさんでの実習です。

▲藍の種は、徳島県の高校さんから譲っていただいたそうです

今回の材料はこちら!

生葉染は、新鮮さが命!

茎から葉をむしり、ミキサーでどろどろ液を作ります。

▲懐かしのnationalミキサー。使い方わかるかな?

すごく緑です。青は?藍は?青汁のほうが表現として近いです。

液を濾して、汁だけを染めたい羊毛にたっぷりかけます。

最初の方の緑と最後の方の緑の色が少し違うのがわかるでしょうか。

酸化することで、だんだん色が変わっていきます。

10分ほど染み込ませたら、いちど酸化をうながすために干します。

色を濃くするには、この工程を何度か繰り返します。

今回は、一度だけのものと、二度したものを作りました。

流水で、振り洗い。

そして、登場するのは、酢!アルカリ性の藍液は、羊毛を傷つけます。また、色止めの意味も込めて中和です。

作業の合間には、スピナーズファームタナカさんで飼っている羊の話や、羊毛の毛糸ができるまでの工程などを道具を交えて教えていただきました。

▲こちらは、羊の毛を刈ってからセーターにするチャレンジで、世界2位の記録をとったときのセーターです。なんと記録5時間36分!!!

羊との戯れも癒やしタイム。食いしん坊の羊さんがたくさん草を食べてくれました。

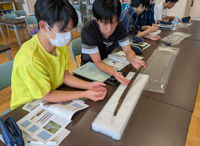

アイヌ民族の文化や歴史を多面的に学ぶ|3年次選択・時事問題

本日の授業は、浦幌町立博物館の持田さんと浦幌町の地域プロジェクトマネージャーの宮寺さんが授業にお越しくださいました。

以前の持田さんの授業の様子はこちら

テーマは、「アイヌ民族の歴史や文化」です。アイヌ民族の生活を通して持続可能な社会のあり方について現代社会が抱える課題を解決するための姿勢を養います。

はじめにアイヌ民族の生活や文化についてお話がありました。

・アイヌ民族は衣食住すべて自然と関わり、恩恵を受けながら生活しています。

・文字はなく、口伝えで歌や物語にして覚えていきます。

・江戸時代の頃、アイヌの人たちはサハリン、千島列島やユーラシア大陸との自由な交易をして社会や文化を形成していました。(日本は当時、鎖国でしたが・・・)

(当時、使用していた丸木舟を再現)

(アイヌの人たちの交易圏は広い。)

・太刀などの副葬品も持ってきてくださいました。

・実際に触れる貴重な体験などを通してアイヌ民族の当時の生活や文化を感じることが出来ました。

(意外と重いね!)

▲たくさんの資料をもってきてくださいました

▲これには、人の塩漬けした生首の入れ物…(ドキドキ)

▲アイヌの衣装も、地域によって文様が異なるそうです。知らなかった!

▲儀式を実際にみんなで体験します。動きはゆっくりゆっくり…

▲校長先生も一緒に!

▲現代の道具で鹿笛つくり!この音で鹿の注意を引きます

歴史や文化を学ぶのはもちろん、ワークショップも交えたとても興味深い授業でした。

たくさんのことを教えてくださり、ありがとうございました!

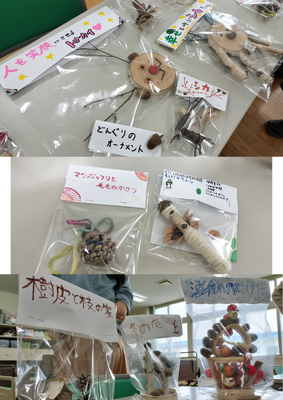

『ふれあい広場2025池田』に参加しました|課外活動

8月31日

本校の生徒たちが「ふれあい広場2025」に参加し、地域の皆さまと交流を深めました。

以下のような活動を通して、学びと笑顔あふれる一日となりました。

本校の生徒たちが「ふれあい広場2025」に参加し、地域の皆さまと交流を深めました。

以下のような活動を通して、学びと笑顔あふれる一日となりました。

課題研究グループ(4名)

地域資源を活用した取り組みとして、「エゾシカ肉味噌丼」の販売を行いました。

来場者の皆さまに大変好評でした。

ボランティアスタッフ(2名)

古新聞を再利用した手提げバッグの配布や、会場案内・施設整備などを担当しました。

吹奏楽部(4名)

アンコールを含む全4曲を演奏し、会場を盛り上げました。

元気を届けるダンスパフォーマンス「ダンプレ」も披露し、観客から大きな拍手をいただきました。

虹の家企画(出演者5名)

ダンスパフォーマンスに出演し、会場の皆さまを巻き込んだ楽しいステージを展開しました。

笑顔と熱気に包まれた時間となりました。

生徒たちの主体的な活動が、地域とのつながりを深める貴重な機会となりました。

「ON AIR♪」お昼の放送、始めました|部活動・放送局

池田高校のお昼休みに、新たな企画が始まりました!

放送局による、お昼休みの放送です♪

早速、第一回の放送局に突撃!

記念すべき第一回目のゲストは、山川先生(保健体育)です!

▲後日Youtubeでの配信も計画中♪

▲思わず、小林教頭もこっそり見に来てました笑

▲この笑顔!爆笑しっぱなしの放送でした

最後に、山川先生おすすめの曲を紹介して終了しました。

週に2回ほど放送されるそうです!

詳しい内容はYoutubeをチェック(公開は後日)

学校生活の楽しみが増えました♪

第4回わんぱく体験塾「ピザづくり体験」のお手伝いに参加しました|課外活動・ボランティア

8月30日 午前 西部コミュニティセンター

本日、池田町教育委員会主催の「第4回 わんぱく体験塾(ピザづくり体験)」に、本校生徒2名がボランティアとして参加しました。

今回の体験活動には、PIZZERIA飛行船様にご協力いただきました。

まずは、参加者全員で自己紹介を行い、和やかな雰囲気の中で活動がスタートしました。

続いて、子どもたちはそれぞれオリジナルのピザの「設計図」を描きました。

「どんな具材にしよう?」「どんな形にしよう?」と、自由な発想が広がる中、高校生はそばでアドバイスをしたり、アイデアを引き出したりと、優しく寄り添っていました。

その後は生地づくりに挑戦。子どもたちが生地を伸ばして形を整える様子を、高校生が温かく見守ります。

トッピングでは、設計図通りに具材を並べていきます。「絵の通りにできるかな?」と真剣な表情で取り組む子どもた

ちに、高校生がそっと手を貸す姿が印象的でした。

そして…完成!「絵の通りにできた!」と、笑顔いっぱいの試食タイムとなりました。

ピザを食べた後は交流タイム。高校生と子どもたちが一緒にお絵描きをしたり、お話をしたりと、世代を超えた温かなつながりが生まれました。

活動の最後には、高校生もピザづくりを体験させていただきました。

今回の貴重な体験の機会をいただいた池田町教育委員会の皆様、そしてPIZZERIA飛行船の皆様に、心より感謝申し上げます。

【全道終了!】8/28 第70回北海道吹奏楽コンクール結果 │ 吹奏楽部

少し遅くなってしまいましたが、報告いたします。8月28日(木)に札幌コンサートホールKitaraで行われました、吹奏楽コンクールの全道大会に参加してまいりました!

この日まで、多くの方々から激励のお言葉や、応援のお声がけをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

さて27日(水)本番前日、バスに乗って移動しましたのは、”ホステルひまわり”でした。

夕張北高校を改装してつくられた、伝統ある合宿施設で最後の調整をしました。

昨年度再改装されたばかりの、ピカピカの体育館

本番前最後の円陣

翌28日、本番当日の朝は8時11分集合と早いため、朝食前の早朝からホテル内の施設を借りて音出しをしました。

5時台とは思えない熱気。気合い十分!

演奏直後の写真撮影。お疲れ様!

池高単独。最近のお気に入りのポーズ。

外での記念撮影。

皆様のご支援・ご声援の賜物でこうして立派に全道大会で演奏することができました。

重ね重ね、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

結果は銅賞でございました。今回舞台での結果発表がなく、昼食時にWeb速報で確認されました。

堂々と演奏できたとは思いますが、緊張を感じたり、初めてのホールの雰囲気に呑まれているような印象もあり、初参加の洗礼を浴びたような気持ちでした。

世界最高のホール、Kitaraの舞台はそう甘くないなと、実感いたしました。

これで今年度の三校合同でのコンクール参加は終了となり、楽器の撤収を終えた池田高校で最後のミーティングが行われました。

感涙のミーティング。最高の青春をありがとう!

今後は各校それぞれの活動に戻りますが、コンクール曲はまた定期演奏会などで演奏することになると思います。

”組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より”、よりパワーアップして、また皆様の前でご披露できるように頑張ります。

今後とも応援よろしくお願いいたします。

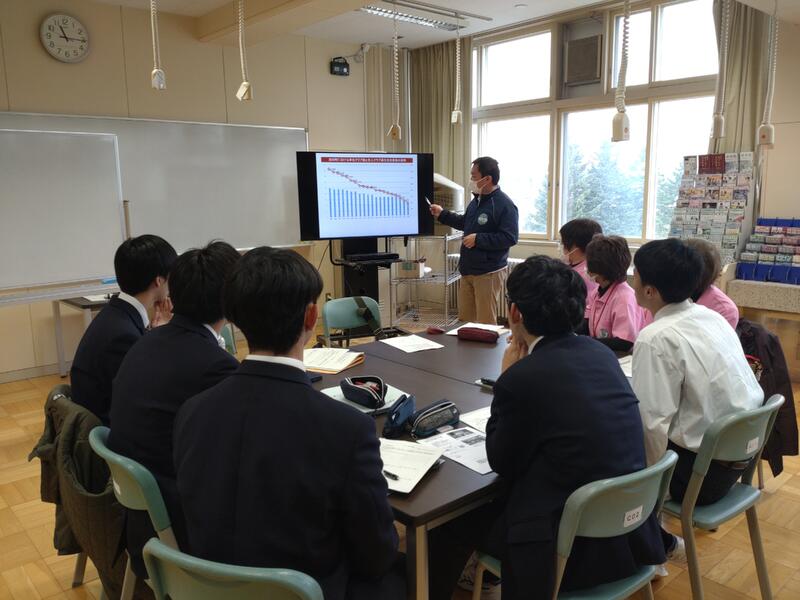

見学旅行に向けて事前災害学習を行いました|2年次・総合的な探究の時間

8月27日 5・6時間目

今年度の見学旅行は、「防災」をテーマに準備を進めています。

本日はその事前学習の一環として、池田町議会議員の 稲垣 修 様 を講師にお招きし、災害に関する学習を行いました。

事前学習の目的

(1)実際に震災が起きた場合を想定し、自分自身と周囲の安全確保を考え、

冷静な判断と適切な行動を取る力を養う。

(2)自分自身がリーダーとして家族や友人を支援するなど、主体性の向上を目指す。

(3)災害時のパニックを避け、正しい情報の取得と活用方法について学習する。

▲講師の稲垣様からの説明の様子

▲グループワークの様子(先生方も参加しました)

11個のお題があり、それぞれ異なる災害の状況が示されています。

短い時間の中で、自分が考えるベストな選択をするというゲームを行いました。

楽しさの中にも、真剣に悩む場面が多く、非常に有意義な学びとなりました。

ワークショップを通じて、生徒たちは災害や防災に関する理解を深めることができました。

講師の稲垣様には、貴重なお話とご指導をいただき、心より感謝申し上げます。

次回の事前学習は 9月3日 を予定しています。引き続き、学びを深めたいと思います。

表彰伝達式・吹奏楽部壮行会を行いました|行事・全学年

8月26日 6時間目

昨日で夏季休業が終了し、本日より授業が再開されました。

6時間目には、賞状伝達式と吹奏楽部の壮行会が行われました。

まずは賞状伝達式の様子です。

▲生徒会役員が式の進行を担当しました

▲検定で上位級を取得した生徒に賞状が授与されました

▲吹奏楽部の金賞受賞に対する賞状授与も行われました

続いて、吹奏楽部の壮行会です。

本校吹奏楽部は、足寄高校・本別高校・池田高校の3校で合同バンドを結成し、「第70回北海道吹奏楽コンクール帯広地区予選 高等学校C編成の部」に出場。見事、全道大会への出場を決めました。

校長先生からは、

「当日、会場で聴いているこちらも緊張しましたが、素晴らしい音色でした。全道大会出場おめでとう!」

と、温かい言葉が贈られました。

生徒会長からは、

「自信を持って演奏してきてください。聴衆が踊りたくなるような演奏を期待しています。池田高校から応援しています!」

と、激励のメッセージがありました。

最後に、吹奏楽部部長の美濃さんからは、

「昨年度から合同バンドとして出場しています。昨年は金賞をいただきましたが、地区代表には選ばれず悔しい思いもしました。今年こそ全道大会出場を!という目標に向かって練習を重ねてきました。素敵な演奏をしてきますので、応援よろしくお願いします。」

と、力強い挨拶がありました。

吹奏楽部の皆さん、十勝地区の代表として、全道大会でも素晴らしい演奏を届けてください。

池田高校から、心より応援しています!

吹奏楽部が全道大会へ出発しました|部活動・吹奏楽部

8月3日に帯広市民文化ホールで行われた「第70回帯広地区吹奏楽コンクール」C編成(25人以内)にて、北海道足寄・池田・本別高校の合同バンドが見事、全道大会への出場を決めています!

夏休み開けの8月26日には、全校集会で壮行会が行われました。

校長先生からは、「合同バンドでの全道大会出場は本当に素晴らしいことです。練習の機会が限られる中で、1校しか出場できない全道大会への切符を手にした皆さんの努力は、誇るべき成果です」と、これまでの取り組みを称える言葉が贈られました。全校生徒にも、その価値がわかりやすく伝えられました。

生徒会長の髙田くんからは、「皆さんの素晴らしい演奏で、審査員の方も踊りだしたくなるのでは」と、ユーモアを交えた応援メッセージが届けられました。 また、部長の美濃さんからは、力強い決意の言葉がありました。

放課後は、最後の合同バンドでの練習。

池田高校の体育館に美しい音色が響き渡りました。

そして8月27日朝、いよいよ出発の日。

楽器を積み込み、札幌へと向かいました!

全道大会は、いよいよ明日8月28日。 会場は札幌コンサートホールKitaraです。

3校の想いがひとつになった演奏に、どうぞご期待ください!

【お礼】第1回オープンスクールにご参加いただきありがとうございました

令和7年度の第1回オープンスクールが8月23日(土)に開催されました。

たくさんの中学生と保護者の方に来ていただき、感謝申し上げます。

#全体会

第一回目は、池田高校全体の説明はもちろんのこと、中学生の皆さんが体験できるスペシャル授業がありました。

池田高校の総合学科ならではの、「体験しながら学ぶ」ことや、生徒の雰囲気が伝わったのではないかと思います。

#保護者向け説明

#地理

#国語

#物理

#器楽(ヴァイオリン)

#数学

#情報

#家庭科

#体育

#美術部

#バドミントン部

#スケート部

#吹奏楽部

#弓道部

9月に開催される、第2回のオープンスクールは、池高生が学んでいる実際の授業を見学することができます。第1回と併せて参加することももちろん可能です。

中学生の皆さんの、納得のいく学校選びのお手伝いができれば嬉しいです。

ぜひ、お待ちしております。

夏の学習支援ボランティアに参加しました|課外活動

7月下旬~8月上旬 午前(計4回)

※7月下旬の2回は小学1・2年生対象、8月上旬の2回は小学3~6年生対象

今年度も、池田小学校の児童の学習支援に本校生徒が参加しました。

また、中学校の先生、そして学習ボランティアの方々も参加していました。

▲まず自己紹介です。

この取り組みの目的は

・池田小学校の児童の学習の向上および自主学習のきっかけ作りへの支援

・地域の方や小学生との交流を深めること

学びを通じて、子どもたちの可能性を広げるとともに、地域のつながりを育むことを目指しています。

始めに、池田小学校の校長先生から「この時間は、必ず何かができるようになって帰ってもらう、そんな時間にしてほしいと思います。」とありました。

高校生は、小学校1・2年生の児童に対して、優しく丁寧に勉強を教えていました。

年齢の近い先輩たちとの学びは、児童たちにとって親しみやすく、安心して取り組める貴重な時間となりました。

最後に、このような異世代交流は、児童にとっても高校生にとっても大きな意味があります。

高校生は、自分が誰かの役に立っているという「自己有用感」を実感し、学びの喜びを再確認することができました。

小学生は、身近な先輩から学ぶことで、学習への意欲が高まり、安心して学ぶことができたと思います。

地域の中で世代を超えてつながることで、互いに学び合い、支え合う関係が育まれました。

【全道出場!】8/3 第70回帯広地区吹奏楽コンクール結果 │ 吹奏楽部

今年度、池田高校吹奏楽部は、足寄高校吹奏楽局・本別高校吹奏楽部との三校合同バンドとして、2回目のコンクールに臨みました。(足寄・本別のみなさんは合同として3度目)

三校集まっての練習は夏休みに入ってからが本番。池田町田園ホールに集まって練習を重ねました。

田園ホールのみなさま、送迎にご協力くださった保護者のみなさま、ご指導に駆けつけてくださったみなさま、本当にありがとうございました!

最後の最後まで細かい調整を重ね、当日も朝早くから最後の練習を行いました。

当日朝の円陣

高校入学して初めて楽器を持った部員から、合同として3度目のコンクールを迎える3年生まで、様々な想いが交錯する中、コダーイ作曲の”組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より”を演奏しました。

舞台袖で聞いていましたが、練習を含めても一番良い演奏ができたのではないか、と思いました。

演奏後の写真撮影。暑かったです!

池高単独。やりきりました。

結果発表は緊張の瞬間となりましたが、「2番…」と代表校のアナウンスが流れたときには、合同バンド全員から喜びの声があがりました。

足寄・本別の合同バンドから振り返れば、2年連続の”山川賞”(代表にあと一歩届かなかった団体へ贈られる賞)だっただけに、達成感はひとしおでした。

表彰中。

表彰後。各校部長お疲れ様!

感動・感激、涙のミーティング。

全道出場の記念撮影。

改めまして、ここまでご支援・ご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

そして全道大会は8月28日(木)、札幌コンサートホールkitaraで行われます。高校C編成は朝一で行われるため、地区大会に劣らず早起きですが、十勝代表に恥じない演奏ができるよう頑張ります。

これからも応援よろしくお願いいたします!

夏休みの学校の様子|部活動・進路活動

7月28日 午前

7月24日より、夏休みが始まりました。

夏休み期間中は通常授業はありませんが、進学希望者(全学年)および就職希望者(3年生)を対象とした講習が行われています。

また、部活動も活動しています。

今回は、夏休み中の学校の様子をご紹介します。

【部活動】スピードスケート部

▲冬のシーズンに向けて、日々地道にトレーニングを重ねています。

このほか、本日は弓道部、バドミントン部、卓球部、美術部、吹奏楽部が活動しています。

【進学希望者向け講習】

▲自学に取り組む生徒や、疑問点を積極的に質問する生徒の姿が見られます。

【就職希望者向け講習】

▲履歴書の作成や、応募前見学後のお礼状の書き方など、実践的な指導が行われています。

この夏の努力は、進路実現や目標達成に向けた大切な一歩です。

講習に取り組む生徒も、部活動で汗を流す生徒も、それぞれの挑戦に真剣に向き合っています。

先生方は、皆さんの頑張りを全力で応援しています。

一緒に充実した夏を過ごしましょう!

税について学ぶ!|3年次・政治経済

7月17日 午前

本日は、帯広税理士会の黒木様をお招きし、「税の仕組み」や「課税の公平性」について、より深く学ぶ貴重な機会となりました。

この授業の目的は、

①課税方式の違いを体験しながら、「公平な税とは何か?」という問いに向き合い、自分たちの暮らしや社会に与える影響ついて考える。

②どのような課税方法が自分たちの村にとってより良くなるかを様々な立場から考察し、意見交流を通して主権者意識を高める。

です。

注目したのは、「所得税」と「消費税」の2つの税制です。

【1時間目】ワークショップ(「小さな村」生活)で税制のあり方や生活、社会について考える。

授業の前半では、所得税村・消費税村に分かれて課税方式の違いから生活や社会によってどのような影響が出るかを体感しました。

まずは「給与決定カード」を引いて、自分の毎月の収入が決まります。

怪我をして収入が減ったり、残業で増えたりと、まるで本当の社会のような出来事が起こります。

その収入をもとに、所得税や消費税を計算し、4ヶ月後の自分の貯蓄額を予測。

「税金を払うと、手元に残るお金はこうなるんだ」と、生徒たちは税の影響を実感していました。

【2時間目】5つの視点から考える「税の公平性」

後半は、以下の5つのテーマに沿って考察を深めました。

①村人の生活について

②村の財政・税制について

③村人の生活について

④村の財政・税制について

⑤税制そのものについて

個人の視点では、「税の負担が重い」と感じた子もいれば、村全体の視点では「税収が安定していて、運営しやすかった」との声もありました。

消費税と所得税、それぞれの特徴を見つめて

「消費税は安定しているけれど、所得税の方が村の貯蓄は増える」

「でも、個人の貯蓄は減るから、どちらが公平なのか悩む」

そんな声も聞かれました。

一見難しく感じる「税」というテーマも、自分たちの生活や村の運営に結びつけて考えることで、ぐっと身近に感じられるようになったようです。

授業の最後には、講師の黒木様から講評をいただきました。

税は、誰かのために支払うもの。そして、みんなで支え合うための大切な仕組みです。

この授業を通して、生徒たちはその温かさと意味について理解を深めたと思います。

中華料理は配膳も違う!アツい調理実習|3年次選択・フードデザイン

調理実習4回目のテーマは中華!

そして今日の狙いは

①混ぜご飯の作り方→ナムルご飯

②乾物の戻し方(春雨)→涼伴三絲(りゃんぱんさんすー)

③寒天の扱い方→杏仁豆腐

です。

前回はオレンジゼリーでゼラチンを扱いました。

寒天の扱い方は違うことが調理と実食から改めて確認します。

手際やチームワークがどんどん良くなってきています!

みんなの成長を感じるポイントです♪

また、中華は配膳が異なります!(勉強になります)

和食の時と箸の向きや位置が違いますね。

中華料理らしい灼熱の厨房。空腹と達成感に味の濃いご飯が染みました‼️

夏季休業前の全校集会を行いました|全年次・行事

7月23日

令和7年度は4月8日に始まり、大きなトラブルもなく、無事に夏休みを迎えることができました。

本日は、厳しい暑さの影響により、通常は体育館で行う全校集会を急遽、多目的ホールにて実施いたしました。

集会の内容

(1)校長先生のお話

・夏季休業中は、ぜひ読書に取り組んでください。読んだ本の内容を、ぜひ教えてください。

(2)生徒指導部長のお話

・生徒指導部通信『清見坂』に掲載されている内容について、わかりやすく説明がありました。

7月24日から8月25日まで、長期の夏季休業となります。

校長先生のお話にもありましたように、この期間だからこそできることに、積極的にチャレンジしてみてください。

皆さんにとって、充実した夏休みとなることを願っています。

応用行動分析学の考え方を学んでみよう|3年次選択・形態別介護

本日の小川さんの授業は、「応用行動分析学」。

何やら専門用語が出てきました。

難しい名前のようですが、すごく実用的な考え方だと思いました。

行動の「原因」と「結果」を理解する

例えば。

①こどもがおもちゃ売り場で:〜の時に(先行刺激)

②泣いたら:〜したら(行動)

③親がおもちゃを買ってくれた:こうなった(後続刺激)

こういう風に分解して考えます。

そうすると、どうしてその行動が生じているのか?何を変えたらいいのか、などの分析が進むのです。

別の例もあります。

例:靴を履く

を分解してみましょう

こちらの例では10ステップに分けることができました。

靴が履けない!という0か100ではなく、どこの部分につまづいているのか?どこまではできているのか、そしてどれだけできるようになったのかをスモールステップに分解することで、認識できるようになります。

支援が必要なこどもたちや身体の機能が変化した高齢者などにも使われる考え方だといいますが、私たちにも必要な考え方です!

▲例として、3年次生に身近な就職について例えてくれました

分解して考えるは、誰にでも使えるテクニック。

介護だけにとどまらない考え方です。人に優しいはみんなに優しい。

今日も学びを得ました。

人生でその瞬間は必ずくる。個別面接練習|3年次生

本日の3年次生は、全員で面接練習を行います。

進学の生徒も、次のステップに面接が必要ない生徒も。

全員、ひとりひとり練習します。

人生経験をつむと、こんなに自分の話を真剣に聞いてくれる機会って嬉しいよな、オンステージだよなぁなんて思ったり。でも初めてって緊張するよね。

裁かれたり判断されるのかな?なんて思うかもしれない。

でも、自己開示や自分の経験を意味づけするチャンスでもあると思うのです。

前回は全員で入退室や、自分の長所短所などのワーク。

今日は少人数のクラスに分かれて、簡単な面接練習です。

緊張が伝わってきます。ノックをする手が震えること、あるよね。

わかるわかるよ。

みんなのいいところ、伸びしろがたっぷり。

人柄って本当にこの短い時間で伝わるなぁ…と普段のみんなをみるからこそ感じます。

準備をしてきた様子も伝わってきます。

▲お互いに良かったところをコメントし合っていました

本当に心から応援しています。

みんなが希望の次のステップに進めるよう応援しているよ!

2ヶ月ぶりの池田保育園へ|2年次選択・保育基礎

「2ヶ月経った園児の成長を、よく見てくださいね」

担当教諭の言葉を受け取った池高生たちは、やや緊張気味。

緊張した顔のまま保育園に到着すると、園児の顔もちょっと緊張。

それでも子どもたちはすぐに「〇〇お姉さん」「〇〇お兄さん」と池高生の周りを囲み始めます。

2ヶ月経ってもちゃんと名前を忘れないでいてくれました。池高生もうれしそう。

池高生の園児との関わり方は、それぞれ。

様子を見ながらちょっとずつ近寄ったり、園児の目線に合わせて話しかけたり。

園児との2ヶ月ぶりの90分。どんな成長が見て取れたでしょう。

▲朝のはじまりは、お掃除から。卒園生でもある池高生も、はだしになって雑巾がけ!

▲園児の前でご挨拶。ちょっと緊張したけど、一緒に掃除をすればこの通りの笑顔

▲ちいさな美容師さんのヘアメイク。いろんな飾りがあたまにくっつきました。

▲イス取りゲームは、みんなで応援して大盛りあがり

▲小さな園児たちとの時間は、あっという間に過ぎたのでした。

進路活動。次のステップへの準備|3年次・課題研究

3年次生は、探究の中間発表、エルム祭(学校祭)が終わった後は、一気に進路モードに入ります。

今までは課題研究を行っていた時間、これからは進路研究や面接練習などを行います。

進路モード第1回目の今回は、池田高校の「探究のしおり」を用いて勉強会です。

生徒指導部であり、昨年の卒業生を送り出した岸部先生より心構え。

▲「みんなにとっては人生を半分決める決断を行う、くらいの意識で取り組むように。」

その後は、全体で礼や自己紹介(名乗り)の練習。

就職面接でも、推薦等の面接でも使い、第一印象を決める礼。

▲いつもよりみんなの背筋が伸びています

二人一組で入退室の練習を行ったり、面接でよく聞かれる自分の長所を考えたり。

▲「自分の長所はありません、なんて人を企業も大学も選ばないからね。絶対長所はあるから、きちんと言語化しよう」

さぁ、また次のステージに進む準備が始まります。

いつも応援してるよ!池高生!

様々な調理技能にチャレンジ!湯炊き法や裏ごしで調理実習|3年次選択・フードデザイン

暑さが少し和らいだこの日。熱い調理実習が始まりました。

本日の実習課題は

・湯炊き法→チキンピラフ

・食材の裏ごし→ミモザサラダ

・ゼラチンの扱い方→オレンジゼリー

の3品です♪

最初はおぼつかなかった調理も、回を重ねるごとに頼もしくなる生徒たち。

テーブルコーディネートもいい感じです!

「いただきまーす!」

フードデザイン×工芸のコラボ授業|2・3年次選択・フードデザイン&工芸基礎

3年次選択科目のフードデザイン、2・3年次選択の工芸基礎。

同じ時間帯のこの2つの授業のコラボレーション(科目横断授業)が始まりました!

夏休み前までの4時間で、「食器」を作ります。

そして、工芸基礎では釉薬をつけて焼いて食器を完成させます。

並行してフードデザインでは、その食器に盛り付ける料理を考案。

夏休み明けの合同授業では、みんなで調理実習をし、作った食器に盛り付ける!という内容です。

※詳細は授業の進み具合により臨機応変に対応するので、池高日誌レポートをお待ち下さい♪

コラボ授業1段階目。器を作ります!

いつもよりたくさんの生徒たちが美術室に集まります。

▲まだ粘土の塊たちですね

▲土殺しという作業中。怒りや怨念を込めて、粘土を叩きつけます

作る食器は3種類。3種類とも違う技法で作ります。

ろくろをつかって椀をつくります

次は、プレートを作ります。

粘土の塊を、糸で一定の厚さにカットします。

▲2人で協力してカット

▲皿の表面に模様をつけたり

▲側面を加工したり

▲個性豊かなプレートが出来上がりました

最後の器は、紐を重ねて作るタイプです。

▲先生の華麗な手さばきで残像が。

▲紐をたくさん作ります。均等にするのは意外に難しい…

▲紐を重ねて椀をつくっていきます。

▲大きさも形も思い思いの作品ができました

今回はいったんここまで。

あっという間の4時間でした。

次回の器たちは、素焼きをし、釉薬をつける工程になります。

お楽しみに!

7/12 世界のともだち2025 イベント演奏 │ 吹奏楽部

学校祭の翌週でも、吹奏楽部は元気に活動しております。

7月12日(土)JICA北海道センター(帯広)で行われた、「世界のともだち2025」というイベントで演奏してまいりました。

さまざまな屋台や多文化共生に関わるブースなどがあり、とってもステキなイベントでした!

義援金のご協力も、たくさんのみなさまにいただきました。ありがとうございました。

JICAのみなさまにはいつも、産業社会と人間での出張講義や、インターンシップでお世話になっていますので、少しでも恩返しができたのなら幸いです。

次回の公演は7月27日(日)帯広のマルチショップWOWにて、WOW夏祭りステージ演奏です。

これからも応援よろしくお願いいたします。

まちのイベントに参加!水辺で乾杯|3年次・課題研究

7月9日(水)池田町の利別川左岸で行われた、池田町のイベントに生徒たちが参加しました。

▲池田町の観光協会のポスターより。

今回は2つのチームが2つの目的で参加。

1チーム目は、「食で池田町をPRしたい」チーム。

地元の食材にこだわり、何度か試食を繰り返してきたレシピを一般の方向けに販売。

レシピ、衛生面でご協力いただいた、cafe & life akao様、ありがとうございます!

100食の用意があっという間に完売。

たくさんの「美味しかったよー!」をいただきました。ありがとうございます。

2つ目のチームは「多世代交流をしたい」というチーム。

こちらは販売ではなく、交流の場として、わいわいたこ焼きを焼いておりました。

手慣れた手つきでたこ焼きパーティー♪

みんなでわいわい!多世代交流はできていた・・かな?

最終的には10人以上の3年次生が集まってわいわい。

思ってみれば、こうやってまちの場に高校生がいるってことが一つの価値なのでは、なんて。

一つ一つの経験がみんなの第一歩。

貴重な経験の場をありがとうございました!

インターンシップ発表会|2年次・総合的な探究の時間

6月に地域の方のたくさんのご協力をいただいて実施できた2年次のインターンシップ。

本日は、グループに分かれての発表会です。

インプットした沢山の学びを自分なりに解釈し、アウトプットで表現しました。

早ければ1年ちょっとで就職する生徒もいるなかでの職場体験。

いろいろな実感や、自分の課題、将来への希望や不安、いろいろなことを学んだ発表がありました。

来週は、1年次生に向けた発表があります。

3名の皆さんが全体の前で発表を行う予定です。

今日取り組んだ課題をさらに磨き上げて、自信を持って本番に臨んでくださいね。

皆さんの発表が楽しみです。

池田中学校3年生の皆さんが来校されました!|上級学校訪問・総合学習

7月11日 午後

今日は、池田中学校の3年生の皆さんが池田高校を訪問してくれました。

元気いっぱいに来校してくださり、校内がとても明るい雰囲気に包まれました。

この「上級学校訪問」の目的は、以下の2つです。

① 中学校と高校の違いを知り、池田高校の特色ある授業や部活動の魅力を感じてもらうこと

② 中学生と高校生が交流することで、お互いに学び合い、進路への理解を深めること

『ようこそ池田高校へ!』

まずは、池田高校の生徒たちが笑顔でお出迎え。

その後、校舎内を案内しながら、実際の授業の様子も見学していただきました。

▲お出迎えです

▲校舎内を見学(授業も参観しました)

【学校紹介タイム】

校内見学の後は、池田高校についての説明会です。

生徒や先生が、それぞれの視点から池田高校の魅力を紹介しました。

▲説明①(総合学科とは?学習内容は?【生徒より】)

▲説明②(進路について【進路指導部長より】・カナダ短期研修について【生徒より】)

▲説明③(部活動について【弓道・ESS 生徒より】)

【ワークショップで交流!】

説明の後は、いよいよ高校生とのワークショップ。

グループに分かれて、和やかな雰囲気の中でセッションを行いました。

お題は以下の3つ:

① 今、興味を持って取り組んでいる活動を紹介しよう!

② 池田高校に入学して、身についたことを話そう!

※中学生の皆さんは、高校生活について気になることをどんどん質問してみよう!

③ 将来の進路について、どう考えている?

高校生のリアルな声に、中学生の皆さんも積極的に関わってくれて、活発な交流の場となりました。

▲ワークショップの様子

楽しい時間はあっという間。

最後は、池田高校の生徒・教職員みんなでお見送りしました。

池田中学校の皆さん、池田高校はいかがでしたか?

少しでも高校生活のイメージが膨らんでいたら嬉しいです。

来月にはオープンスクールも予定しています。

ぜひまた、池田高校に足を運んでくださいね。お待ちしています!

▲中学生のみなさんをお見送りしました

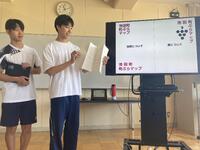

『町ぶらマップ』中間報告会|3年次選択・時事問題研究

現在の時事問題研究の授業では、池田町の「町ぶらマップ」を作成中です。

今回は、中間発表として、池田町の観光等に関わっている御三方にきていただきました。

まずは、生徒たちが考えた町ぶらマップを発表します。

WEB版とパンフレットを想定。

池田駅からぐるっと回れるコースで、大人も知らないちょっとしたスポットが入っているあたり高校生らしさがでていました。

紙版のパンフレットは8つ折で作成するつもり、と紙をおりながらイメージを伝えます。

発表後、たくさんのヒントをいただきました。

池田町役場 地域振興課の清水課長からは、

「僕が好きなスポットもはいっていて嬉しく思った。『是非徒歩で歩いてほしい』などの情報があってもいいかも。」

「広大さ、は具体的に20km先の帯広市まで見える、など具体性があるとより伝わりやすいと思う」

「ワイン城のタイルには秘密があってね。(ここからはネタバレなので内緒)」

「高校生の視点を活かすなら、高級なものよりも、お小遣いで買えるようなものを紹介した方が等身大を感じるかも」

などと、より伝わりやすくなる表現などのアドバイスを頂きました。

池田町観光協会の古後会長からは、この授業の前日に公開となった池田町の観光動画を一緒に閲覧しようと提案が。

高校生からは、「池田町の食や自然の豊かさが表現されていた」と圧倒された様子。

こういった大人目線で作ったものも参考に、足りないもの、高校生ならではの視点を明らかにするヒントにしてほしい、といただきました。

他にも、観光協会としてなぜこの建物が取り上げられているのか、池田町120年の歴史にまつわる背景等…、公益性を考えたものになっている、それぞれ意図があるんだよ、と生徒たちに丁寧に伝えてくださいました。

最後に、北洋銀行池田支店の笠井支店長。

こういったマップを作る際には、どのようなターゲットや年代、どんな趣向で、どんな情報が必要なのか調査してから始める、という民間企業での視点をアドバイス。実際にまち歩きをする人の調査結果などを用いて、情報の選択や見せ方などを伝えてくださいました。

たくさんのアドバイスをもらった中でも、紙のパンフレットの大きさにはとても良い反応が。

まち歩きをする人の小さいバッグにも入るサイズで、実用的との称賛の言葉をいただきました。

▲この手のひらサイズです。

この中間発表でいただいた内容をブラッシュアップし、最終的にどんなかたちになるのでしょうか。楽しみです♪

ALTの先生とクイズで英語に親しむ♪|1年次・英語コミュニケーションⅠ

今日の授業は、「JEOPARDY」(ジェパディ)というアメリカのクイズ番組形式。

※日本ではクイズグランプリが似たような番組みたいです。

▲じゃじゃーん!

▲みんなの期待と困惑が混じった顔…笑

もちろん、ルール説明も全部英語。

ジャンルと特典のボードがあり、正解するとポイントがもらえる形式です。

Braidon先生は、大学でプログラムを専攻していたということで、クイズ画面もなんだか本格的♪

▲小さいですが、ディスプレイにジャンルと得点が表示されています

では、3つのグループに分かれて、Let's start!

easyな問題では、多くの人の手があがります。

こちらは難問…もぐらを英語で何ていうんだろう?(私も知らないです)

▲正解するとみんなで拍手♪

▲enjoying!

得点王がいたり、スピードマスターがいたり…楽しく英語に触れる授業となりました♪

エルム祭(学校祭)が終了しました|生徒会行事

7月5日・6日

池田高校では第75回エルム祭が開催されました。

今年のテーマは「まるで夢みたい!池高エルム祭ワンダーランド」。

その名の通り、夢のような2日間が繰り広げられました。

両日とも天候に恵まれ、晴れ渡る空の下、夏らしい暑さの中での開催となりました。

生徒たちはこの日のために、時間をかけて準備を重ねてきました。

【エルム祭準備の様子】

【1日目 開催式・吹奏楽部】

吹奏楽部による華やかな演奏で幕を開けたエルム祭。

音楽が体育館内に響き渡り、祭りの始まりを盛り上げました。

【1日目 パフォーマンス】

1A テーマ:低コスト白雪姫ともう1人

2A テーマ:記憶に残る2年の発表

3A テーマ:年代別の流行った曲メドレー

3B テーマ:うらしま太郎

【1日目 ファッションショー】

このほかにも、有志による発表や年次企画、映像作品など、見どころ満載の1日目でした。

【2日目 焼肉・ビンゴ】

暑さの中、みんなで囲む焼肉は格別です。

ビンゴ大会では歓声が上がり、笑顔があふれました。

【2日目 閉祭式】

2日間の思い出を振り返りながら、祭りのフィナーレを迎えました。

「自分が楽しむことで、周りも楽しくなる」——そんな言葉がぴったりの、温かい雰囲気に包まれた学校祭でした。

最後に、エルム祭に足を運んでくださった皆さま、PTAバザーにご協力いただいた保護者の皆さま、本当にありがとうございました。

皆さまのご支援のおかげで、今年も素晴らしい学校祭となりました。

『笑う門には福来る 〜私の歩み、そしてこれから〜』|3年次選択・形態別介護

東京パラリンピック(2021)のNHK障害者キャスターとしてリポーターを務めた千葉絵里菜さんが、池高生に会いに来てくれました。

生後すぐに難病、そして脳性まひがあることがわかってからは、後遺症により足や手が思うように動かずバタバタと動いてしまったり(自分の意志に反して動いてしまう不随意運動)、硬直があったり……という話からはじまった特別講義。

①「つけまつげをつけるにはどうしたらいいか?」

リハビリの場に“つけま”を持ち込み、作業療法士の先生と一緒に練習を重ねたそうです。できるようになりたいという気持ちが、前へと進ませてくれたとも話してくれました。

②夢をかなえるために大学生活

毎朝ピンポンと迎えに来てもらい、時には寝坊することもあったとのエピソードを笑顔で話してくれました。

筆記代行の支援を受けて授業を受けたこと、バリアフリー委員会に所属していたことを教えてくれました。

学生生活は多くの人の支えてもらい、障がいがあっても、本人のやる気次第で可能性は無限大だと心から感じたと生徒たちに伝えてくれました。

③現在の夢 ~帯広の学校をすべて回りたい~

関東には車椅子のママもいますが、地方ではまだ少ないのが現状のようです。

SNSや講演会を通じて「車椅子でもママになれる」ことを伝えていきたいと思っていると語ってくれました。

他にもこれまで経験したことを話してくれた千葉絵里菜さん。

キャスターになってから事実や思いを伝えることの大切さを知り、「伝えることは天職!」と知ったと話してくれました。

#質問をする生徒たち

重度訪問介護は、自立のため。「みなさんにも知っておいてほしいこと」と、絵里菜さんが池高生たちに伝えたいことはたくさんありました。絵里菜さんの歩みは、「たくさんの人に支えられた人生だった」と振り返るように、自分を人間として見てくれた人との出会いで溢れていました。

池高生たちは、絵里菜さんからのメッセージをどんな風に受け取ったのでしょう。

#ベッドへの移乗体験

#電動車いす体験

ご多忙のところ、貴重なお話と貴重な体験の機会をいただき、心より感謝申し上げます。

またぜひ、池田高校へお越しいただき、お話を聞かせていただければ嬉しく思います。

AIと英語学習|2年次選択・英語コミュニケーションⅡ

2年次生の英語コミュニケーションの授業では、「AI(Gemini)を用いた英語学習」が行われていましたよ。

英語学習とAIはとても相性が良いと言われています。

実際に私も、Geminiと「書く」「読む」「聞く」「話す」などを自分で試してみました。

適切に指示ができると、自分の苦手やレベルに合わせた学習ができるなぁと実感。

さて、授業ではどのように使われているのでしょうか?

本日の授業では、「高校生の修学旅行先としてオススメの場所はどこ?」という小テーマでそれぞれ英作文を行います。

その英作文を、Geminiで添削。

確かにこれだけの人数がいると、先生が同時に添削することも難しいですが、AIなら可能。

修正後、ペアに分かれて、英語で説明を行います。

▲私のオススメはアメリカのオーランド州です♪

その後、テキストに戻ります。

数回かけて熟読しているテキストの中からお気に入りの一文を選び、それぞれGeminiとやりとりと行います。

▲適宜先生がサポート

私なりの考えを述べること、それぞれのレベルに合わせた英語学習をすることなど、「問いに対して正しい答えをいう」昔の時代とは違うのだな〜と痛感しました。

とても興味深い授業でした!

機織り機でサンタさん。準備8割!?|3年次選択・羊と織物

羊と織物の授業で作成する2つ目の作品は、機織り機でサンタさんの模様です!

▲額縁にいれて飾れるようにしますよ

一人一台の機織り機があるこちらの授業。池田高校は総合学科ということもあり、教材が豊富です。

さて、この作品は、とにかく準備がとっても大変!!

最初は、二人一組で糸をセットしていきます。

上に下に、1~4番の決まった順番で間違いないように慎重に。

私の体感だと、1カ月くらい準備をしていたような気がします。

準備が重要なのが本当によくわかる!

下糸がセットできたら、やっと横糸で色や模様がつきますよ!

▲こちらが設計図。これが読み解けるようになるのです。

私たちが想像する、横糸を通してがしゃん!みたいなのよりも、丁寧にゆっくり…

糸を通す場所や、足の4本の踏むところも複雑なのです。

模様ができてきましたよ!

高校生の若いセンスなのか!?織り始めるとはやいはやい。

こちらはあっという間にできあがりました!

できあがりー!

機織り機から取り出し、額縁にはめられるように、外側を切り落とします。

マフラーと違って、外側を切り落とせるので、比較的初心者向けみたいですよ。

完成ー!!!

完成作品は、7月5日(土)のエルム祭でも展示されますよ。

好きな背景の色で作っているところや、サンタさんの大きさもちょっと違うところがまたキュート。

素敵な作品ができあがりました♪

放課後勉強会|全年次対象・進路指導部

2025年(令和7年)入学の新入生からは、全員スタディサプリが利用できる池田高校。

進学希望者向けに、放課後に勉強会が行われました。

この日は、1年次〜3年次生まで、科目テストの勉強、漢字検定の勉強、進路研究などをおこなっていました。

個別に、勉強や参考書の相談をしている生徒も。

少人数校だからこそ、先生に相談しやすい環境であると思います。

▲「え!いいんですか!?」(何が良いかは池田高校で♪)

多様な生徒がいるからこそ、違いを認めあえる、のではないでしょうか。

木育マイスターの福家さんと木の名札|2年次選択・保育基礎

保育基礎の授業では、年に何度か保育園実習があります。

そのために、こどもの年齢ごとの特徴を学んだり、一緒に遊べるものをつくったり考えたり。

今日は、子どもたちに森や木の楽しさや役割などを体験を通して伝えている、木育マイスターの福家さんが講師としていらっしゃいました。

自己紹介。なぜ池田町にいるのか、どんな経緯で木育を行っているのか、どうして森(推し)を紹介したいと思っているのか…など、素敵なスライドをもとにお話いただきます。

生徒からの質問も交え、福家さんの人柄や思いが伝わります。

後半は、池田町で行っている、いけもりプログラムについても教えていただきます。

体験を通して、森や木のいろいろなことを学んでいることがわかりました。

さて、後半は木の名札作り!

複数の木の中から、自分の好きなものを1つ選びます!

やすりをかけます。すりすりすりすり…

デザインをして、焼きごてで名前やイラストを描きます。

▲木の香ばしいにおいが漂ってきます(ただ、今日も暑い!!)

▲実はこっそり、私の名札もパワーアップさせてもらいました

最後に、オイルを塗ってもOK

素敵な名札ができました!!

お出汁を使って「茶碗蒸し」と「吉野鶏の吸い物」|3年次選択・フードデザイン

先週までは、工芸の授業と一緒にコラボ企画を行っていたフードデザインクラス。

(様子は後日HPアップ予定です)

事前に、和食膳の盛り付け方などを学習し、本日は第1回調理実習です。

今年度初めての調理実習ということで、作業等慣れない中での実習がスタートしました!

今日のポイントは、

①蒸し温度の調節の仕方(茶碗蒸し)

②椀種の下ごしらえの仕方

③吉野鶏の作り方

▲次は何をすればいいのかな?段取り良くね!

▲色鮮やかな吸い物ですね!

▲テーブルコーディネートは予習どおりできたかな?

北海道といえども暑い日!灼熱の調理実習頑張りました!

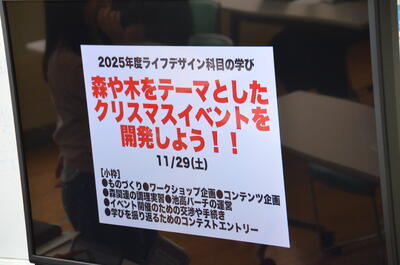

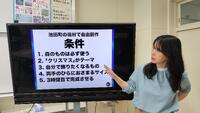

イベントテーマ決定&ポスター作り|2年次選択・ライフデザイン

今年のライフデザインのテーマは、11/29(土)開催のクリスマスイベント!!

今日は、イベントのテーマを決定し、ポスター作りをしてみます。

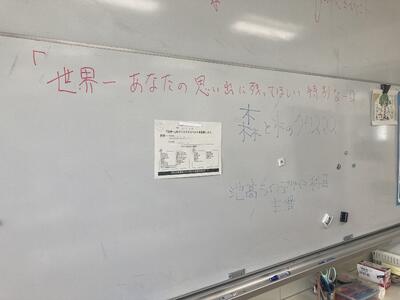

真浦さんより、「私達のイベントは【世界一】を目指します!」と宣言!

さて、どんな世界一を目指しますか?

みんなでキャッチコピーを考えてみよう。

大人も混じって11案。3つ選んでからの決選投票。

そして選ばれたのは・・・!!

「世界一あなたの思い出に残ってほしい特別な一日」

佐々木くんの案が選ばれました♪

『世界一あなたの思い出に残ってほしい 特別な一日』

ちなみに大人の案は、決戦投票にも残りませんでした。みんなの心に響くのは、高校生のみんなの感性ですね。

コンセプトが決まったところで、最初にみんなでブレストした内容からイメージを膨らませて、新たなアイデアを追加します。

「特別な時を作る」からイメージできるイベントを追加します。

コンセプトがきまったということで、ポスターも作成します。

▲ITリテラシーも鍛えられています

ライフデザインの授業でいろんなものを作ったり発表する力が鍛えられていきます。

イベントが楽しみ♪

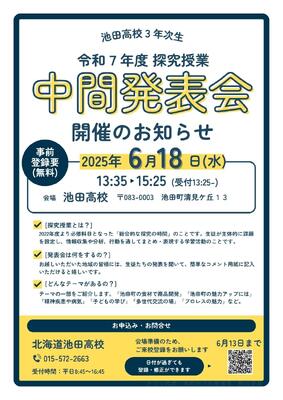

(地域公開)探究授業 中間発表会|3年次・課題解決

池田町のご協力もいただき、広く地域の方にみていただく、探究授業での成果報告会(中間発表)が行われました。

▲公区配布させていただき、感謝申し上げます。

外は30度にもなる暑い日。

30名以上の地域の方々にお越しいただきました!

中間発表会を始めるにあたって、福本進路指導部長から次ようなお話がありました。

「今年の3年次生は、計画だけではなく行動までできている生徒が多い。例年に比べて活動が進んでいるので、いろいろな方からのアドバイスをもらって、今後の活動に活かしてほしいです。」

1組5分間の持ち時間での発表。

個性溢れる発表となりました。

発表後の10分は交流タイム。

高校生と地域の方が直接感想やアイデア、「こんな人紹介できるよ!」という情報交換の時間となりました。

こうして、たくさんの地域の皆さんに支えられ、地域の皆さんとともにあることを嬉しく思います。

今後とも、生徒が自主的な活動を続けていくと思いますが、どうかご指導のほどよろしくお願いいたします。

全校生徒で花壇整備(清見坂)を行いました!|全年次・LHR

6月19日 6時間目

気温が30度ほどの暑さの中、全校生徒が力を合わせて「清見坂」の花壇整備に取り組みました。

植えられたのは色鮮やかな2種類のベゴニア、合計700株。

それぞれの手で丁寧に植えられた花々が、坂道を華やかに彩り、地域の風景にやさしい変化をもたらしています。

この活動には「花を通じて人と地域をつなぐ」という願いが込められており、生徒たちにとっても大切な学びの場となっています。

共同作業を通じて、思いやりや協調性の大切さを実感する機会となり、一人ひとりが地域に対する意識を自然と高めていきました。

作業中、生徒同士で「こっちが少し空いてるよ」「配列はこれで大丈夫?」と声をかけ合いながら、丁寧に植え込んでいく姿が印象的でした。

額に汗をにじませながらも全員が最後まで一生懸命に取り組んでいました。

また、本活動にあたり、池田町役場 建設管理係の皆さまよりご提供いただいた花苗に、心より御礼申し上げます。

これから夏にかけて、清見坂のベゴニアはますます色づき、多くの方々の目を楽しませてくれることでしょう。

地域と学校が共に育むこの景色が、人と人とのつながりを感じるきっかけとなれば幸いです。

コミュニケーションは技術|3年次選択・形態別介護技術

町内にある特別養護老人ホーム池田光寿苑から今年もやってきてくれたのは、アニメ・漫画、ゲーム大好き生活相談員の高嶋圭さん。

池高生の趣味と丸かぶりで、「どんなアニメ好き?」「これ知ってる?」「おーそれ好きなんだ!」と高嶋さんの自己紹介が進むにつれて、はじめましての池高生たちの緊張もほぐれていきました。

高齢者施設で大切なことは、なによりも接遇を大切にすること。

接遇とは、相手に対して丁寧な態度や思いやりを持って接すること。つまり、コミュニケーション。

そしてそのコミュニケーションは、訓練によって身につけられます。

技術の習得が、より良い介護に繋がるというお話でした。

#家族のこと、仕事のこと、趣味のことをユーモアを交えてさらけ出してくれた高嶋さん。今年もよろしくお願いいたします。

#ロールプレイ中。相づちや温かみのある声掛けをするバージョンと、無表情無反応のバージョン。

無反応だと「不安になる」「心が折れる」「聞いてんのかなぁ」と池高生たち。

#休み時間中。介護業界に関心のある生徒にとって、講師のみなさんはとてもありがたい存在です。

高嶋さんの講義を聞きながら思い出したのは〈ユマニチュード〉という高齢者ケアメソッドでした。

*ユマニチュード(「人間らしさを取り戻す」というフランスの造語)

グルテンを観察してみよう|3年次選択・フードデザイン

調理室で何やら授業が行われています。フードデザインの授業に潜入です!

本日はいつくかの食品化学に関する実習のようです。

お!ちょうど、「薄力粉と強力粉」のグルテンの塊を焼く準備が整っています。

#こちらは各班より分けていただいたので、形が違うだけです

オーブンで焼き、断面を観察します。

#膨らんできました…!

ここで、筆者(あみちゃん)は気づきます。

「パンが焼ける香ばしいニオイがしない!」

見た目は、パンみたいな物体。

パンを褒めるときに「小麦粉の香りがする〜」なんて言いますよね?

あれ?小麦粉の塊みたい物体なのに、パンの香りはしない…。

熊谷先生に聞いてみると、

「パンの香りは、砂糖や他のものが香ばしく焼けたニオイの方が多いのかもしれませんね」とのこと。

調べて見ると「イースト発酵の香り」「メイラード反応」など他の化学反応由来のものや、原料のニオイなど複雑なものなどから構成されているようです。

勉強になります!!!

さて、そんなことをしているうちに焼けました。いきなり取り出さず、少し冷まします。熱々のものをいきなり常温に持ってくるとしぼんでしまいます。

とても大きく膨らみました。

どちらが薄力粉で強力粉か、これだとわかりにくいですが、観察をしてみましょう。

#ニオイもチェック

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、

・手前はスカスカ。大きく膨らんだのでちょっと香ばしい香り

・奥は繊維状になって、中が少しもっちり。小麦粉の香りも微かにする

生徒からは「きなこのにおいだ!」なんて声も。

私は「鶏皮のニオイ」だな〜・・・なんて思いました。普段食べているものの違いですね。。

さて、その他にも、じゃがいもの皮を向き、廃棄率を計算したり。

(レシピって、可食部だったんですね)

粉吹き芋を作ってみたり。(でんぷんの観察です)

砂糖の保水力を体感したり。

#空気中の水分を吸収して滑らかになります

とても盛りだくさんの授業でした!

#実習の素材は、生徒たちが(マヨネーズ等をかけて)美味しくいただきました。

授業で検定試験の準備もします|3年次選択・情報処理

「最近の若い子どもは、スマホばかりでパソコン操作をほとんど習っていない」なんてニュースを聞いたことがあります。

池高の生徒は、プレゼンテーションを行うスライドをCanvaでもりもり作り、テストや課題の提出をGoogle Classroomで行うネイティブ世代。

卒業後すぐに就職しても、パソコンを使いこなしてくれるでしょう。

さて、本日「情報処理」の授業では、タイピングスキルやビジネス文章作成の練習等を行っています。

課題はこちら。ビジネス文章です。

表の挿入や、均等割り付けなど、ビジネス文書形式など、いろいろなテクニックが含まれています。

集中して入力していますね。

池田高校では、こういった検定試験の補助を頂いています。

その額、受験料の75%分!

例えば、日本情報処理検定協会主催の「日本語ワープロ検定試験 初段」なら、受験料5,300円のところ、1,325円で受験できます!

たくさん学び、力をつけていってほしいです!

サイクルツーリズム|3年次課題研究(探究学習)

池田の自然とグルメを巡るツアーが始まろうとしています。

それではさっそく、研究者を紹介します。

『池田町のサイクルツーリズム』

自然豊かな池田を感じてもらいたい、池田のグルメを味わってもらいたい。

自転車に乗って十勝の風を感じるツアーを、スケート部の生徒が企画しています。

氷のない季節の部活は、十勝平野をカッコいい自転車に乗ってトレーニングします。

そのトレーニングの中から生まれたサイクルツーリズムは、生まれるべくして生まれたもの。

そして今回、ツアーに賛同してもらうために、町内の事業所を訪ねました。

*池田高校では、キャリア教育の一環として課題研究(探究学習)があります。もっというと、課題研究のために3年間のカリキュラムが組まれているといってもいいくらいです。その3年間の集大成が、課題研究です。

探究学習|3年次・課題研究

総合学科の池田高校の特色は、探究学習の時間がたっぷりあること。

3年次に進級して2ヶ月が経ちました。いよいよ本格的に探究を始めます。

この日、看護師志望のふたりが訪ねたのは、町内にある障害者福祉サービス事業所〈こんぱす〉です。

探究テーマの絞り込みがなかなか進まず、事業所のみなさんに協力してもらうためにやってきました。

まずは「知ること」からですね。

こんぱすのみなさんは、「高校生がやってくる!」と、朝からソワソワしていたそうです。

そして、対面しても話したいけど話しかけられない状態は、池高生のふたりも同じ。

はじめましての挨拶は、誰でも緊張する瞬間です。

ところが、池高生は事業所を出た途端に饒舌になったりするんです(緊張からの解放〜!)。

コンパスのみなさんが池高生とじっくり話すのは初めてだったし、池高生も障害者施設に通う方との出会いは初めてでした。

今回はそんな感じで、互いに初体験の多い時間でした。学校に戻ったら、頭の中を整理して探究を続けましょう。

こんぱすのみなさん、また訪問します。ありがとうございました。

きまぐれコンサートが行われました!|吹奏楽部

6月14日(土) 15:00~17:30

田園ホールでは、400名ほどの観客を迎えるコンサートが開催され、各出演団体が熱い演奏を披露しました。

#準備の様子

出演団体は、足寄・本別・池田高校合同吹奏楽団をはじめ、札内東中学校吹奏楽部、池田中学校吹奏楽部、翔陽中学校吹奏楽部、白樺学園高等学校吹奏楽部、十勝ワインアンサンブル、池田シニアブリースの7団体。

会場の受付では、部員や卒業生のご家族が運営を支えました。

演奏会のトップを飾ったのは、足寄・本別・池田高校の合同バンド。

演奏前には、各校の代表生徒が登場し、それぞれの曲への思いを語りました。

池田高校からは部長の美濃さんが元気よく曲紹介を行いました。

池田シニアブリースのステージでは、指揮者の古城先生がタクトを振り、トロンボーンの卒業生も加わり、深みのある演奏を披露しました。

コンサートのフィナーレを飾ったのは、池田高校のダンプレ。

部長の美濃さんがMCを務め、歌やダンスを交えた3曲を披露し、会場は大いに盛り上がりました。

そして、すべての演目を終えた舞台には、達成感に満ちた出演者たちの笑顔が広がりました。

客席からの温かい拍手と歓声に包まれながら、コンサートは感動的な幕を閉じました。

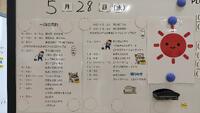

カードゲーム「2030SDGs」で学ぶ|1年次・産業社会と人間

R7.5.28

この日の授業は、カードゲームを使ったSDGsの取り組み体験です。

講師は、帯広生まれの東京育ち、今は芽室町にある会社で働く帯広青年会議所の芳賀さんです。

授業は、とても大きくはっきりした声で、芳賀さんの自己紹介からはじまりました。

ゲームの前に、SDGsの理解度をカラダで自己申告。机に手を付けると0%、頭に手をのせると100%です。

「大体理解しているよ!」という人もいましたが、ほとんどの人は机からほんの少し上で「何となく知ってるかな?」でした。そのあと、フードロスやジェンダー(性別)の問題をクイズなど交えて考えてみました。

さて、ゲームの始まりです。まずは、ルール説明から。

チーム分けして7つの国家を作りました。それぞれの国家は、カードを引き20年後のゴール(国家目標)を決め、ゴール達成に向けて手持ちのお金カードと時間カードをもとにプロジェクト(国家事業)を逐次遂行します。また、プロジェクトが遂行されると世界情勢(経済、環境、社会)が変化します。話し合いで国家間のカードやりとり(交渉)は自由です。すべての国家がゴールを達成して、世界情勢もより良くなればゲームは成功です。詳しくは以下を参照ください。

https://imacocollabo.or.jp/2030sdgs/

このゲームは通常2-3時間かけてやるそうですが、2コマ授業のため、この日は前半戦10年、後半戦10年や都度の振り返りなどトータル40分程度で行いました。

各国はスタート直後、自国のゴール達成に夢中で、交渉(話し合い)の場も少なく小さなものでした。

前半戦終了後、ゴール達成は1か国。世界情勢は、経済成長しましたが環境と社会は最初からほとんど変わらずでした。その状況を皆で共有しました。

SDGsは「誰一人取り残さない」を理念とし、貧困や飢餓、環境問題など様々な課題を解決することで、世界をより良くすることです。これを思い出しながら後半戦です。

前半戦に比べて交渉の場が増えて大きくなり、たくさんの国が参加する話し合いの場(国連!)まで出来ました。後半戦終了後の結果です。前半戦後と比べ世界情勢は、経済は僅かなプラスでしたが、環境と社会は倍以上に成長しました。ゴール達成は6か国、残り1か国もあと一歩でした。大成功です!!

最後に皆で振り返りながら、ゲームを片づけ、この日の授業は終わりました。

古城先生からは「このゲームでここまでたくさんの国が参加する話し合いの場(国連!)を見たのは初めてでした。」とありました。ゲームを通して、SDGsの理念や話し合いの大切さを感じることができました。

多くの人が、SDGsを「何となく知ってるかな?」から「自ら考え行動できる!」になったと思います。芳賀さん、とても有意義な授業を有難うございました。

自閉症スペクトラムと感情と私|3年次選択・形態別介護

本日の講師は小川さんです。

テーマは「発達障害の特性と関わり方(ASD)」について。

自閉スペクトラム症(ASD) は、3つくらいの特徴があると言われています。

1:社会性の感覚を掴みにくい

2:コミュニケーションが難しい

3:特定の興味やこだわり(ルーティーンがある、など)

それぞれ細かく見ていくと、「自分もそういうところあるなぁ…」なんて気質を発見したりします。

違うようで似ている。脳の感じ方の違い。

例えば、先生が「ちょっと待ってて!」と言われたらどのくらいの時間を想定しますか?

①5〜10秒

②2〜3分

③10〜15分

手を挙げてもらうと感覚は人それぞれ。

では、違うシチュエーションだったらどうでしょう?

・先生がPCのファイルを探してるとしたら?

・先生が職員室に忘れ物をとりにいくとしたら?

シチュエーションが限定されると、「ちょっと」が想像できるかもしれません。

しかし、シチュエーションが変わっても想像が難しいとしたら、社会性の感覚を掴みにくいという感じなのかな、と思いました。独特の想像力、なんて表現を小川さんは使っていました。

後半は、感情表現について、グループワークで体験します。

「『怒り』の感情を表す言葉を調べずにたくさん書き出してみよう」

ぷんぷん、イライラ、ムカつく、「…(言葉にならない)」、は?、などなど…

若い感性の怒っている表現がでてきます。

「今度は、その言葉をレベルに合わせて並びかえてみよう」

1列のグループもあれば、ピラミッドのようになるグループも。

「それぞれのシチュエーションも書いてみよう」

家族を馬鹿にされた時、約束をドタキャンされた時、

悪口を言われた時、自分のパフォーマンスについてけなされた時…

その後、「楽しい」バージョンでも行ってみます。

(ちなみに私は、怒り>楽しみ の方の言葉ばかりで、楽しさを表す自分の中の語句が少ないことに新鮮な驚きというか悲しみというか、自分の人生をちょっとだけ自問自答してしまいました)

では、このシチュエーションのときは、どのくらいの言葉が当てはまるでしょう?

「美味しいものを食べた時」

「推しに会った時」

人によって、感情の受け取り方の度合いが違うことがわかります。

また、自分の感情のレベル感を持っておくことで、感情のマネジメントにもつながります。

仲の良い人に対してもツボを知っていると、円滑にコミュニケーションがとれたりもしますよね。

いろんな人のいろんな状況や特性を知る。

形態別介護の授業は奥が深い!

3年次 時事問題研究 池田町の魅力探しへ

6月11日(水)に池田町の魅力を探しに生徒5名で地域の方々へ話を聞きに池田町役場やさくら塾さん、よねくらさんへ伺いました。

一部ですが、紹介します。(池田町長への質問、回答)

・ワイン城の魅力やおすすめスポット、おすすめの食などの質問を通して池田町の魅力とは何かを考えました。

Q1 ワイン城の魅力について教えてください。

ワインづくりの歴史や見学、体験など五感で楽しむ施設としての魅力がある。

Q2 おすすめスポットを教えてください。

「ワイン城からの景色」、特に冬の季節は空気が乾燥して澄んでいて日高山脈まではっきり見ることが出来る。

Q3 おすすめの食について教えてください。

「池田牛」をはじめ池田町や十勝の「食材」に特化していること

Q4 最近、大きく変化したことは?

十勝川の防災対策で掘削作業によりワイン城の屋上から川がみえるようになったこと。池田の町は過去自然災害で被害もあったが、川を大切にすることは池田町の生活との関わりが深い。

ワイン城について池田町長のご回答からワイン城の魅力やワイン事業を通して多くの人たちに発信し、伝えていく大切さを知ることが出来ました。丁寧にご回答いただきありがとうございました。

〔さくら塾さんとの交流の様子〕 〔建設水道課の職員の方と交流の様子〕

そのほか、池田町役場建設水道課、さくら塾さん、よねくらさんに訪問し、池田町の魅力について様々な視点でお話を伺うことが出来、地域の魅力について考えを深めることが出来ました。お忙しい中、授業にご協力いただいた皆様には感謝申し上げます。次回は町歩きを通して高校生の視点で地域の魅力を探す校外学習を実施してまちぶらマップの作成に向けて取り組んでいく予定です。

排便はこころのしくみを表している|3年次選択・形態別介護

人間にとって排便が機能しないと生きていけない、という話から始まった介護の選択授業。これまでの生活環境や職業などが、排便機能の不調につながるそうです。ココロとカラダはつながっているってことですね。

地域の小規模特別養護老人ホームから、今年もやってきました吉田裕也さん。しかも、〈生活相談員〉として、バージョンアップして池高に帰ってきてくれました。吉田さんは、爽やかな見た目とは裏腹に、自称変わり者としてもバージョンアップしていました。

そのエピソードをいくつか紹介すると……

・ラーメンが好き。結婚しているけど、一人で出かけて食べに行く(食べたいときはひとりでじっくり味わいたい)

・実験する。本を読んで「がんばりは逆効果」と知ってしまったので職場でがんばらないことを実践したら怒られた。でもがんばらない。

吉田さんの生き方考え方は、生徒たちにはどんな風に映ったでしょう。

社会福祉法人光寿会さま、本年度もよろしくお願いいたします。

#正しい排便の姿勢は、オーギュスト・ロダン作の『考える人』を参考に

#吉田さんの自己紹介、生徒も前のめり?「今年の生徒はメモを取ってまじめですね」と吉田さん

クリエイティブに生きる時間|2、3年次選択・工芸基礎

今日の美術の時間は、木工。

木彫り作業のはじまりです。使用するのは、木の板と転写紙と紙と鉛筆です。

まずはデザイン。画家のまささん(外部講師)が用意したものの中から選びます。多くの生徒は、ボタン、ヒマワリ、ツバキなど花のデザイン。中には……おぉぉ!?というデザインも(写真コメント参照)。

作業工程

①鉛筆で紙に描きます

②木の板の上に転写紙を置きます

③その上に描いた紙を置いてなぞります

④木の板に転写されたら

⑤電動糸ノコギリで、デザインした形に沿って切り落とします

手作業って、意外性の発見!

作業に入った途端に大胆になる生徒、慎重になる生徒、なんともないよーといった様子の生徒。その人その人のいろんな側面が見えるクリエイティブな時間でした。

今日のところはここまで。来週以降は、彫刻刀を使って、彫る作業に入れそう?

#ケガのないようにしっかりレクチャー

#準備もメンテナンスも、まずは自分でやってみる(最終確認は大人の役割)

#こわい……といいながらも慎重に少しずつ

#選んだデザインによって、難易度も変わる!

#互いに見守りながらケガもなく作業ができました

#花、ではなく、なんと〈龍〉を選んだ!鱗、描いてます。

6/7第40回本別吹奏楽合同演奏会・6/8池田町消防団春季演習 出演、6/14きまぐれコンサート告知|部活動・吹奏楽部

先週に続いて今週も吹奏楽は精力的に活動しております。

☆☆6月7日☆☆

この日は本別町で行われました吹奏楽合同演奏会に出演。

40回を迎える伝統ある演奏会です。

今年もコンクールに合同で出演する足寄高校・本別高校のみなさんと、いつもの三校合同演奏で出演、3曲を披露しました。

”池吹流”のMCで会場を沸かせる部長

今年の三校合同デビューを果たしました。

満席の会場は大いに盛り上がり、演奏会の最後は出演団体全員による合同演奏で締めくくられました。

本別中学校、本別ブラスアンサンブルを加えた50名超の合同合奏。

アンコールの“また逢う日まで”を含み、4曲を披露しました。

本別のみなさま、ありがとうございました。

☆☆6月8日☆☆

この日は池田町消防団の春季演習で、池田中学校と演奏してきました。

消防団の120周年を記念したイベントでもありました。

いつもは演奏を聴いてもらうのが目的ですが、今回はひと味違います。

まず分隊行進のBGMとして行進曲を演奏し、また子どもの放水体験のBGMとして2曲を演奏しました。

画像右後ろで、行進している人が少し見えますでしょうか…。指揮は池田中学校の山中先生です。

音楽を途切れさせず、かつ奏者の体力を温存するために、曲の合間にドラムマーチ(打楽器のみの演奏)を挟む工夫がなされました。

その後整列や、小隊の訓練などをはさみ

放水体験のBGM演奏に移りました。

テントを用意していただき、日差しを避けて演奏することができました。

BGMということで演奏しましたが、多くの観客のみなさまからの拍手をいただきました。

迫力の放水も見ることができ、今回も大変貴重な体験となりました。

消防団のみなさま、ありがとうございました。

☆☆告知☆☆

今週末は「令和7年度きまぐれコンサート」

昨年に引き続き、田園ホールでの開催。

6月14日土曜日、15時開演です。

池田町の吹奏楽団体である池田中学校吹奏楽部、池田シニアブリーズ、十勝ワインアンサンブル、そして池田高校吹奏楽部の他、札内東中学校、翔陽中学校、白樺学園高校の各吹奏楽部も出演します。

もちろん今回も、足寄高校・本別高校・池田高校の三校で合同演奏いたします。

今回はダンプレを披露します。皆様のご来場お待ちしております。

これからあなたたちは人質です|3年次選択・論理国語

先生「これからあなたたちは人質です。」

おおおっ!教室のテンションが高まります!

#岸部先生の黒幕っぷりがみたい方は、こちらの池高Youtubeを是非ご覧ください。

【ドラマ】全員容疑者・・・犯人は誰だ!本格ミステリ!~卒業制作ドラマ第2弾~

先生「みんなの代表で人質になってくれる3人、前へ」

#みんな笑顔です(笑)

先生「これからみなさんに、1枚ずつカードを渡します。

・自分のカードは見られません

・カードは全部で5枚。白3、黒2です

・言葉を発したり、互いに合図をしてはいけません

・白いカードを持っている人は逃げられます

・黒いカードを持っているのに逃げた場合は処罰されます(ルール上です)

自分のカードを推理して、行動を選択してください。」

さぁ、論理クイズですよー!

#見守る生徒と、頭をフル回転させる生徒

ちなみに、今回の問題は上記の条件のもと

「全員白。しばらくしたあと全員逃げた。」どうしてそうなるかを説明してください。

わかりましたか?

(私は何とか解けました!)

他のパターンでもチャレンジです。全員人質役を行います。

#この場合だと全員逃げるよね?

丁寧に場合分けをして解説してくれます。

ゆっくりもう一周です。

心理戦ではなく、論理戦です!

度胸試しでもないですよ。

今日も池田高校では、論理って面白い!という様々な角度からの授業が行われています。

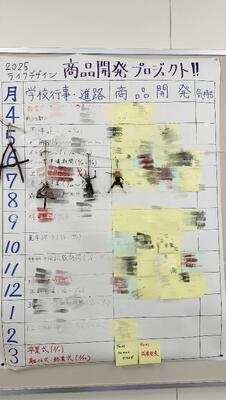

商品開発&制作準備|2年次選択・ライフデザイン

【この科目の目指すもの】

持続可能な森づくりは町づくり・学校づくりにもつながる。この資源を活用し、町に関わる人々がhappyになる仕組みを作りたい。そして今年のテーマは、クリスマスイベントの開発。

前半は「自分が大切にしていること」をテーマに、人生、美しさ、人との関わりといった18項目の中から大切にしているものの順位を決めて、一人ひとり発表をしました。大人も一緒に発表しました。誰かをハッピーにするには、まずは自分のハッピーを知ることから。

そして後半。いよいよクリスマスイベントでお披露目する商品の準備に取り掛かりました。グループに分かれて、白樺の小枝や鹿の皮などの下準備をしていきます。

#発表のたびに飛んでくる講師の真浦さんからの質問。こんな顔して答えています。

#創作活動が好きな生徒が集まっています。ある意味、クリエイティブ集団?です。

#小枝をさらに小さくするために、細かくカットしています。

#極秘プロジェクト!ではないんだけど、スケジュールの中身はぼやかしておきます(完成を楽しみに)!

児玉先生と学ぶ体位変換|3年次選択・形態別介護

3年次選択授業の形態別介護の授業では、4人の外部講師の方から介護技術の基本を学びます。

今回の授業は、池田町の光寿会グループに15年勤めていらっしゃる児玉先生です。長寿苑や光寿苑で高齢者の介護の現場で働いていました。今年からは生活相談員として勤務しているそうです。

児玉先生の授業では「体位変換」を学びます。

寝ている方の向きを変える。一言でいうとこれだけ。

しかし、介護をする側としては、高齢者の方の身体的状況であったり、コミュニケーションや、相手の気持ちを考える、など技術だけではなく気持ちの面でもたくさん知っておくべきことがあります。

まずは、最初の授業ということで、お互いに自己紹介。

介護の現場でも、「相手を知ること」が大切だと言います。

名前+「どんな大人になりたいか」が今回のテーマ

人の役にたてる大人

給料が安定して生活できる人

仕事もやりたいこともやっている大人

誰かの希望になりたい

学び続ける大人

楽しく過ごせる大人になりたい

ムキムキマッチョな大人になりたい

などと自己紹介してくれました。

少しみんなのことを知れた気がします!

その後の質問コーナーでは、たくさんの質問が。

仕事をしていて、楽しいこと、悲しいこと、高齢者に人気のこと、大切にしていること等。

児玉先生を通して見る介護の現場は、同じ人として尊重していることが伝わってきます。

いろいろな第一線で働いている大人から社会を見る池高生。

知識の他にも学ぶことはたくさんあります。

Braidon先生と英会話|3年次選択・応用英語

池高の良いところの一つに、少人数で授業を受けられる、という点があります。

この3年次生の応用英語の授業は5名の生徒が履修しています。

今日は、月に数回あるALTのBraidon先生がいらっしゃる日。

授業の前半では、1対1で7分間のsmall talk(ちょっとした世間話や雑談)を行います。

事前準備をし、言いたいことはいえるかな?

※以下、英語の会話のため、私(高校魅力化推進員)が聞き取れた意訳となります※

生徒「好きなことは、料理をすることです!先生は好きな食べ物はありますか?」

先生「アメリカンフードならBLTバーガー、日本食ならとんかつが好きです」

先生「好きな教科はありますか?」

生徒「国語です。」

先生「漢字書くのは好き?好きな漢字はありますか?」

生徒「自分の名前に入っている「葵」という漢字が好きです」

などなど。

準備していたフレーズ

「女の子にモテたいです!!!」をしっかり言えた生徒もいました笑

(実用的‥?ですね)

後半は、テストです。事前に複数の質問候補があり、その中からいくつかの質問がされます。

#テストはちょっと緊張感がありました♪

実践機会が多いのも、池高の良いところ!

自分ごとで学びを深めます。

オーナメントづくりとワークショップ検討|2年次選択・ライフデザイン

2025年のライフデザインの年間テーマ は「イベント」です。

「11/29(土)森や木をテーマとしたクリスマスイベントを開発しよう!!」

#週に書き起こすとあっという間の1年間です。

5月の授業では、クリスマスイベントの時に行うワークショップの内容を検討と、オーナメント作りを行っています。

池田町の間伐材と、池田町の羊の毛糸を使ってオーナメント作り。

全員オリジナル!みんな思い思いのオーナメントを作っています。

立体感あるオーナメント。それぞれの個性が光ります。

後半は、当日のワークショップで作るものの検討会。

以前に、生徒たちが考えてくれた案の実現難易度や可能性を、ものづくりのプロのトピさんがそれぞれ検討してくれました。

いただいた話をもとに、さらに考える!!

実現が難しい案を出すことは悪いことではありません。

「できること」ばかりでは、小さくまとまっちゃう。

この一言ずつの重み。伝えたいこと。大事なことをたくさん言ってくれるライフデザインの授業。見ている大人側の方が心にしみます。

5/31百年の森・6/1広小路商店街(帯広)でダンプレを披露|部活動・吹奏楽部

☆☆5月31日☆☆

帯広市総合ケアセンター 百年の森でダンプレ公演がありました。

昨年12月に初めての依頼があり、大好評で今回の再訪問となりました。

吹奏楽部による演奏が4曲。

途中には、前回も好評だった顧問の古城先生による『みんなで歌おうコーナー』を行いました。

みなさん元気に歌ってくださいました!

最後は笑顔で記念撮影

ハイ、とかちー!

たくさんの笑顔と拍手、応援の言葉をいただくことができました。

これからも池田高校吹奏楽部への応援をよろしくお願いいたします!

☆☆6月1日☆☆

本日、広小路商店街にて本校吹奏楽部のダンプレ(ダンス&プレイ)の発表の場が設けられました。

天候が心配されていましたが、当日はパフォーマンスにぴったりの気候となり、絶好の演奏日和となりました。

#準備の様子 部員たちは息を合わせ、協力しながら手際よく準備を進めました。

発表は4曲+アンコールの約20分間。

演奏が始まると、会場の皆さんもどんどん盛り上がり、最後の曲が終わった後は大きなアンコールの声が響き渡りました!

#会場が一体となって盛り上がっていました。

見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。

これからも池田高校吹奏楽部への応援をよろしくお願いいたします!

携帯電話マナー講習会|全年次・LHR

5月29日 6時間目

全校生徒対象に、携帯電話マナー講習会を実施しました。

講師の先生は、(株)十勝毎日新聞社の代表取締役の伊東肇さんです。

今や97%の人が所持している携帯電話。そして簡単にできるインターネット・SNSの世界。

・SNSのマナーやトラブル

・私達が接しているSNSの情報の偏り

・情報の信頼性の裏側

・誹謗中傷からの訴訟が簡単になったこと

・SNSの意見から世論が動いた例

・高校生が向き合う時に気をつけること

など、インターネット上で話題になったたくさんの事例から、私達が気をつけるべきことについてお話いただきました。

最後に、本日の感想とお礼を長崎さんが代表して伝えてくれました。

「インターネット上のマナーやトラブル、誹謗中傷が簡単になったことなど多くのことが心に残りました。他の人に対しても、自分に対してもトラブルに巻き込まれないように、正しく使おうと思います」。

日進月歩で進むインターネット上の世界。

その時々で気をつけるべきルールやマナーも変わっていきます。

大変貴重なお話をありがとうございました。

絶賛、スポーツテストの練習中|3年次・体育

十勝は今日も、青い空。芝生の青さも絶好調です。

そして池高生の絶好調っぷりも、体育の時間で発揮されていました。

今日はスポーツテストの練習日和です。練習だけど、力が入ります。

#トントントントントトトトトト、トンッ!背面跳び、カッコいい!

#こちらは、サラッとはさみ跳び!

#ハードル走はテンポとリズムで駆け抜けます。

#やり投げ練習用の〈ジャベリックスロー〉。LAドジャース山本由伸選手も練習に使っていたそうです(ピース♪)

#砲丸投げのパワーポジションから「あぁぁぁぁぁーっ!」。〈シャウト効果〉で、爆発的に筋肉のチカラが!

#解き放て!

春からクリスマスムードのあたまの中|2年次選択・ライフデザイン

【この科目の目指すもの】

持続可能な森づくりは町づくり・学校づくりにもつながる。この資源を活用し、町に関わる人々がhappyになる仕組みを作りたい。そして今年のテーマは、クリスマスイベントの開発。

今回は自由制作です。森からやってきた白樺の木や樹皮、鹿の皮、松ぼっくりなどを使います。但し!講師のマウラさんは、自由とはいえ条件を付けるというのです。その意図とは?

実際のクリスマスイベントで行う予定の、モノづくりを想定した対象年齢、時間配分、難易度、そしてなによりも作り手としての作品に対する〈愛着〉が大事よ、とマウラさん。様々な制約がある中で、参加してくれた子どもから大人までが楽しめるイベントの開発を目指すライフデザインの授業。

自由とはいえ、さぁどうする?池高生。

#真浦先生の説明は、いつも生徒たちのクリエイティブマインドを刺激します。

「ライフデザインという名前が楽しそうだったから」

はじめましての生徒が合流しました。この授業を選択した理由を兼ねての自己紹介タイムです。

自由制作、開始!

今年の生徒は、自由制作で商品を作る職人というより、アイデアが溢れ出す芸術家といった感じ♪

#完成したモノを商品にするため、商品名を決めて袋に詰めて完成です。

#「今日は何をして、何に気づいて、自分の暮らしにどう活かす?」という問いを導く〈振り返りシート〉

教育実習生 軍司先生の研究授業が行われました②|1年次・体育

5月28日(水) 3時間目

本日、軍司先生による体育の研究授業が行われました。

そして今日は、3週間にわたる教育実習の最終日でもあります。

先生にとって、どんな思い出深い時間になったのでしょうか。

今回の授業は「マット運動」。

授業のはじめには健康チェックを行い、今日の目標や流れをわかりやすく伝えて、生徒たちが見通しを持って取り組めるように工夫されていました。

#ホワイトボードには「準備」「準備運動」「連続技2周」「倒立前転」「片付け」とあります

#準備と準備運動

「連続技2周」では、前転・開脚前転・後転など、それぞれのペースで取り組みました。

メインの「倒立前転」です。

壁倒立を行い、動画により倒立前転のイメージを膨らませ、倒立前転につなげるといった流れです。

#壁倒立のやりかた、注意事項を伝えます

#倒立前転を動画で確認します

#いざ、倒立前転!

軍司先生、3週間の教育実習、本当にお疲れさまでした。

今日の研究授業も、生徒たちにとってとても貴重な学びの時間になったと思います。

年齢の近い先生との関わりを通して、生徒たちもたくさんの刺激や気づきを得られたことでしょう。

先生にとっても、実りある3週間になっていたら嬉しいです。

本当にありがとうございました!

教育実習生 軍司先生の研究授業が行われました|2年次・保健

5月26日(月) 6時間目

本日は、教育実習生の軍司先生による保健の研究授業が行われました。

3週間の実習の集大成として、生徒たちにとっても、先生にとっても大切な時間となりました。

本時の学習内容は、「生涯を通じる健康」の中でも「妊娠・出産」に関する内容です。

授業の冒頭では、本時の目標と授業の流れを確認し、生徒たちの学びの見通しを持たせました。

#身の回りで妊婦さんを見たことがありますか?

スライドと動画で理解を深めます。

受精から妊娠、出産に至るまでの過程を、スライドを用いて丁寧に説明。

さらに、動画を活用することで、視覚的にも理解を深める工夫がされていました。

胎児の成長や母体の変化についても、わかりやすく解説され、生徒たちは真剣な表情で学んでいました。

#先生方も授業を参観しました

地域の母子健康サービスを調べて共有します。

授業の後半では、自分の住んでいる自治体の母子健康サービスについて調べ、クラス全体で情報を共有しました。

軍司先生、保健の研究授業、本当にお疲れさまでした。

限られた時間の中で、丁寧に準備を重ねられたことと思います。

生徒たちの理解が深まり、命の大切さについて考える貴重な時間となりました。ありがとうございました。

鹿革の名刺ケース作り(後半)|2年次・総合的な探究の時間

前回の授業はこちらから

命を使わせていただく。鹿革名刺ケース作り(前半)|2年次・総合的な探究の時間

いよいよ、名刺ケース作りです!

講師の頓所さんが、先日の鹿革をある程度カットし、段取りを整えてくださっています。

2時間で無事に作れるでしょうか?

工程1:鹿革をカットする

#空の美しさにも目がいってしまいます

工程2:折り目をつけ、穴を開ける

工程3:刺繍糸でワンポイントをつける。糸の端は炙って処理

ライターに苦戦した生徒も。

見守っている家庭科の先生によると、ガス台のスイッチを入れられない生徒もいるとか(家のコンロがIHだと勝手が違いますよね)

工程4:革を折り、選んだ金具をつける

工程5:好きな大きさのロゴを好きな場所に刻印する

今回のロゴは、先日のアンケートを元に3年次生の武智さんが完成させました。

せっかくなので、制作者も刻印します♪

#生徒会長も昨年作った名刺ケースに刻印します。

それぞれ、4種類の大きさから選び、好きな場所に印刷しました。

ロゴが入ると、一気にブランド感が出ます。

#完成品を笑顔で見せ合う生徒たち

生徒

「撃たれた鹿はかわいそうだと思ったけれど、ものづくりは楽しかった」

頓所さん

「何か少しでも感じてもらえたなら嬉しいです。もし鹿がかわいそうだな、と思ったなら、これからこういった革製品を使う時に、長く大事に使ってもらえたらなと思います」

頓所さん、素敵な授業をありがとうございました!

何のために仕事をします?仕事の要素について|2年次・公共

5月20日 1時間目

#お金?(経済性)、誰かのために?(社会性)、自分のスキルアップのため?(個人性)

頓所さんが大切にしている仕事の要素は、次の6つです。

・お金 ・時間 ・内容 ・キャリア ・環境 ・組織

この中でも特に重視しているのは、「内容」「キャリア」「組織」だそうです。

#内容が第一『仕事にするか、趣味にするか』

続いて、個人ワークを行いました。

テーマは「日常で大事にしていることや考え」。生徒たちはそれぞれの価値観を紙に書き出しました。

#生活リズム、人間関係、楽しむ、睡眠、趣味、逃げる、運動、責任 など

その後のグループワークでは、書き出した内容をもとに、共通点や違いを共有しました。

#共有することで新たな考えに触れる機会になります

最後に、頓所さんからまとめのお話をいただきました。

今日の話やワークシートを通して、自分自身への理解や現状を知ることができたのではないでしょうか。

まずは“自分を知ること”がスタートです。

日常で大事にしていることを、日々の生活の中で意識してみてください。

それが、進路選択のヒントになります。

進路を考えるときは、お金だけでなく“キャリア”も大切にしてほしい。

そして、高校生活はとても貴重な時間です。今この瞬間も大切にしてください。

頓所さん、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

池高の春|1年次・スポーツテスト&環境整備員さんのお仕事

みなさんの学校やまちのなかには、どれくらいの緑が生い茂っていますか。

多くのまちはコンクリートやアスファルトの舗装道路があって、学校の校庭は土や砂利やゴム舗装などなどですよね。もちろん道路はコンクリートだったりするのですが……

池田高校のある池田町は全体の半分以上が森林に覆われています(広葉樹もいっぱい)。

そして、池田町の小中高の校庭は……

〈芝生〉

そう、芝生なんです。しかも天然芝。

冬の間は雪に覆われて真っ白けっけの池田町ですが、雪が解けて桜が咲く頃にはあたり一面青々とした緑に包まれます。長い冬を乗り切った、気持ちの良い季節がやってきています。生徒たちの陽気さもグングン上がっていくはずです、きっと。

#登下校のさんぽみち

#天然芝の校庭はまだまだ青くなる!

#「おりゃー!」とか「えいっ!」とか スポーツテストのボール投げ

#測定がおわった笑顔のフレッシュ新入生たち♪

翌日……環境整備員のスガイさんが校庭の整備をしていました。よーくみると、青い芝生に黄色いタンポポが一面に。生徒たちのキャンパスライフは、こうして安全が保たれているのでした。

#芝生だらけの校庭は広いんです。

配慮をするということ|3年次選択・形態別介護技術

配慮って?

今回は、障害福祉サービスの押さえておくべき基礎知識を身につけることと、配慮とは何かを考える疑似体験の二本立て。

講師の小川先生から、支援には様々な形態があることを教わりました。

まずは知ることからはじめましょうという時間。スライドを使いながらゆっくり丁寧に話を進める小川先生。コミュニケーションでも大切な〈間・ま〉を、生徒と共有しているような時間でした。

また「聴こえない人の気持ちを体験するんじゃなくて、自分が介助者になったときに相手にどんな配慮ができるかを体験してほしい」と。

聴覚障害の疑似体験。

イヤーマフを使ったグループワークでは、聞こえない人がいる場面を作ってみんなで雑談。その過程で、聞こえない人を仲間はずれにしないためにはどうすればいいのか、配慮の大切さを体験しました。場が温まってきたところで、ジェスチャーゲームと伝言ゲームへ……。

授業を終えた悩み多き生徒たち

「人に伝えるって難しいよね」

「あーだよね、こーだよねって言う話を聞くと、色んな考え方があるよなぁって」

「コミュニケーションって、そういうもんだよね」

なんとなく自分だけの考えだけじゃうまくいかないよねってことがわかった、今回の授業なのでした。

#イヤフォンを付けて大音量で音楽を鳴らしてイヤーマフも付ける。みんな、なに話してるの?

#ジェスチャーゲームにも挑戦!笑いをとっているわけじゃないけど笑われる。

これも生活の中での配慮を考えるきっかけになるかも。

#伝言ゲーム、伝わらない!

※イヤーマフとは

耳全体を覆うタイプの防音保護具です。イヤーマフは、もともと工事現場や飛行場、射撃、モータースポーツなどの騒音が大きい場所で、それらの仕事に携わる人の耳を守る道具として使用されてきました。近年では、防音効果が高いことから、一般の方にも広まってきており、特に大きな音が苦手な、聴覚過敏がある方にとって、音から自分を守るツールの一つとなっています。

MDPサミット2025 in 帯広が開催されました|吹奏楽部

5月17日準備~5月18日本番

MDPサミット2025 in 帯広が帯広市民文化ホールにて開催されました。

このサミットは、2016年に苫小牧で始まり、今年で10年目という節目を迎えました。

帯広での開催は今回が初めてで、池田高校が当番校を務めました。

ゲスト校の生徒を含め、総勢300人のケアを担うなど、非常にハードな公演となりました。

出演校一覧

・札幌国際情報高校

・駒大苫小牧高校

・旭川永嶺高校

・帯広南商業高校

・池田高校&本別高校

5月17日 前日リハーサルの様子

#準備とリハーサルが行われました。会場には緊張感が漂っていました。

#エレキギターを担当する山田さんの音響調整が難航し、限られたリハーサル時間の中で緊張が高まりました。

(魅力化推進員より)

リハーサル後、楽屋に戻ったメンバーの表情は暗く、誰も口を開かなかったそうです。

ダンス&プレゼンテーション(ダンプレ)の舞台裏では、プレッシャー、疲労、緊張感など、さまざまな思いが交錯していました。

午後は全学校揃ってのリハーサルでした。

午後には全校合同のリハーサルが行われました。

駒大苫小牧高校の顧問の先生からは、1年生に向けて次のような指導がありました。

「国際情報の2年生から受けた愛情(指導)に、1年生はどう応えるべきか?表現だけでなく、声の大きさでも応えるべきだ。」

限られた時間の中で、全力を引き出すための工夫が随所に見られました。

5月18日 本番

本番は2部構成で行われました。

第1部は各校による発表、第2部は全校合同によるダンプレです。

1部のトップバッターは「池田&本別」です。

#当日の午前中もリハーサルや動きの確認が行われ、会場にはピリピリとした緊張感が漂っていました。

#少人数ながらも、4曲を披露し、会場全体が一体となる素晴らしい演奏を届けました。

#MCを務めた部長の美濃さん。堂々としたMCで会場を盛り上げました。

第2部では、全校合同による迫力あるダンプレが披露され、会場が一つになりました。

保護者や卒業生の方々にもご協力いただき、無事にMDPサミットを終えることができました。

#入場確認や物販にも多くの方が関わってくださり、スムーズな運営が実現しました。ご協力ありがとうございました。

次は、来月開催予定の「きまぐれコンサート」に向けて、準備が始まります。

今後の活動にもぜひご注目ください。

進路クエスト(高校生のための進路FAIR) |全年次対象・進路探究

今日は本別高校と合同で「進路クエスト(高校生のための進路FAIR<池田会場>合同学校説明会」が行われました。

今年の会場は、池田町の田園ホール。1年次、2年次、3年次(希望者のみ)が参加しました。

#本日の周り方を改めて確認。

#100人以上が集結。会場は熱気に包まれています

あらかじめ希望した4つのブースで説明を聞くことができます。

地元の企業や、専門学校、大学など幅広い分野の皆さまにお越しいただいています。

#真剣な眼差しで情報収集する生徒たち

#チェーンソーを持たせてくれた学校もありました

1年次の高橋音々さんは、「漠然と『福祉』の話を聞きにいきましたが、福祉にも「幼児福祉」「社会福祉」「障がい者福祉」などいろんなジャンルがあることがわかりました。たくさん情報収集でき、視野が広がりました。」と感想を話してくれました。

高校卒業後のイメージが少しはついてきたでしょうか。

次の道が決まると、今すべきことも明確になってきますね。

命を使わせていただく。鹿革名刺ケース作り(前半)|2年次・総合的な探究の時間

今日の2年次の授業は、鹿革の名刺ケース作りの前半。

講師は、池田町で林業等を営む、頓所幹成さんです。池田高校の2年次生に鹿革名刺ケースの授業を数年していただいています。

#3年次の玉置さんが頓所さんを紹介

頓所さんから

「狩猟は、僕の仕事の1つ。今回は5日前に僕がとってきた鹿の解体作業の一部をここで行います。

自分で見たこと、感じたことを大切にしてほしいので最初の5分間は何も話さず黙々と作業をします」。

※ここからは、大きな生肉の塊の写真があります。血、皮、内蔵はありません。苦手な方はお気をつけください。※

無音のなか、作業が始まりました。

#ビニールで見えなかった鹿が現れました。

#生徒の顔も緊張しています。

#抱えるほどの大きさの鹿

#3年次生も各自の課題研究一環として撮影に来ています

#今回は、授業用に「頭」を狙ったので、首の近くには血が溜まっていることがわかります

5分がたち、無音タイム終了。

頓所さんへの質問や、部位の説明等の解説をしながら作業を進めます。

#これは太ももの部分です

「どんな銃を使っているのですか?」

「好きな部位やおすすめの食べ方を教えてください」

足元にある肉は、商品として売りにくい部分。可食部は全体重量の20%だそうです。

#逆にいうと、80%が肉として売れない部分

後半になってくると、生徒たちも少し緊張がほぐれ、笑顔がみえてきました。

後半は、教室で改めて頓所さんの紹介や狩猟について詳しくお話をしてくれました。

なぜ、狩猟を仕事にしようと思ったのか

狩猟の楽しいこと、辛いこと

どんな出会いで池田町に来たのか…など。

先ほどみせていただいた鹿を捌く工程も全体のなかのほんの一部です。

次回作る鹿革の名刺ケース。

今年はせっかくなら共通ロゴを焼印しませんか?と頓所さん。

3年次生の武智さんがデザイン案を5つ作ってくれました。

思いや意図などを伝え、皆で投票します。

#池田町の森や鹿、星、川などをロゴにしてくれました

今回は、グレーに染まった皮です。

それぞれ好きな色を選びます。

鹿革の名刺ケースを作り、自分でデザインした名刺をもってインターンシップへ。

それぞれの背景や思いを知り、学び、体験します。

食に大きな影響を与える「嗅覚」を体感|3年次・家庭総合

3年次生の家庭科では、「食」をテーマに学習中。

私たちの食はほとんどが視覚で感じているそうです。

前回の授業では、目をつぶって+鼻をつまんで、飴を食べてみるという実験を行いました。

(私もやらせてもらいましたが、「マスカット味」の飴とわからなかったです…)

#「視覚」がほとんど!というグラフ。「愛でる」っていいますよね。

さて、今回は「嗅覚」の実験です。

5種類のもの、ニオイだけで何かわかるかな?

#ヒントは先生のご自宅からもってきたものだそうですよ

さぁ、どうでしょうか?

わいわい賑やかに、いろんな感想が飛び交います。

「このニオイ嫌いー!」

「靴屋さんのにおいがする」

「食べたことあるかなー?」

周りの人と意見交換。

#「じゃん!」ほほぅー…!

意外に意見が割れたのはB。

酢、マヨネーズ、ヨーグルト、マーガリン、バター、ボンド…

さぁ、正解発表!

ニオイの研究はまだまだ進んでいないそうですが、鼻から脳に直接つながる器官。

記憶を呼び覚ましたりする研究もあるとか。

ちなみに答えは、

・カレールー

・酢

・コーヒー豆

・納豆

・イランイラン(アロマ)

でした!

一度ニオイを嗅いだことがあると、嗅ぎ分けができるようになるそうです。

いつか一人暮らしをして、料理をするともっといろんなニオイを嗅いだり、敏感になるかもしれません。

経験とともに嗅覚が鍛えられていく。興味のアンテナがたったところで、授業スタートです。

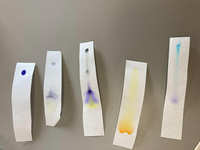

ペーパークロマトグラフィー|2年次C1ブロック・化学基礎

2年次のC1ブロック授業、「化学基礎」の授業をのぞいてみましょう!

今回は、ペーパークロマトグラフィーを行うようです。

解説:

紙と有機溶媒(今回は濃いエタノール)を使った実験。

身近な色素の、溶けやすさの違いを利用して、成分分析を行う

#エタノールを使いますよー

生徒のみんなは、インクが出るペンでろ紙に色を載せます。

エタノール入りのシャーレに、それぞれのろ紙を浸します。

じわりじわり…

#地味実験なので、みんなの真剣な顔をご覧ください

数分後…色が分離しているのがわかるでしょうか?

同じ「黒いボールペン」でも、インクの中身が違ってみてとれます。

#全然分離しないタイプのインクもありました。

後日、乾燥したろ紙を改めて見てみると…

真ん中の黒インクが一番わかりやすいでしょうか。

「黒」には「青」や「黄」が含まれていることがわかりますね。

遠藤先生と学ぶ高齢者の身体的特徴|3年次選択・形態別介護

3年次選択授業の形態別介護の授業では、4人の外部講師の方から介護技術の基本を学びます。

今回の授業は、池田町の光寿会グループ、池田町デイサービスセンターで働いていらっしゃる遠藤先生です。

2025年度から非常勤講師としていらっしゃいました。今日はその最初の授業です。

まずはお互いの自己紹介から。

こうやって自己紹介があるのも、少人数クラスだからですよね。

#生徒たちの自己紹介。最近ハマっているものなど。

#遠藤先生の自己紹介

みんなの自己紹介の共通点からの、この前の東京旅行の話。

話すことで「感情」がバシバシ伝わってくるタイプの素敵な先生。

思わずみんなが一緒に笑顔になっちゃう。

「私たちの時代とは違って、みんなは自分で調べて選択して実現することができる。

自分が叶えたいことを叶えられる時代。この教科がみんなのやりたいことに直接つながるかはわからないけれど、少しでもお役にたてたらいいな」

さて授業開始。本日は骨や筋肉等、人体の構造について一緒に学びました。

1年間、よろしくお願いします!

北海道外から池田高校に!道外生が取材を受けました|放課後

5月1日

今年度、北海道外から池田高校に入学した生徒が2名います。

彼らはそれぞれ異なる地域から来ており、新しい環境での生活をスタートさせました。

その2名に対して、新聞社から取材依頼がありました。

取材の目的は、彼らが池田高校を選んだ理由や、池田町での生活についての感想を聞くことです。

質問やその回答については こちら をご覧ください。

彼らの回答は、池田高校や池田町の魅力を伝える貴重な情報となります。

令和7年度 生徒総会を行いました|全年次

5月8日 午後

本日6時間目に生徒総会を実施しました。

#今年度はChromeブックを使用して議案書を確認しました。

議長は3年次の椿さん、副議長は1年次の松村さんです。

議案審議に移ります。

各担当から説明があり、質疑応答、承認と続きました。

最後に、生徒会長から

「活動計画に沿って、池田高校をより良い学校にして行きましょう。」

とあいさつがあり、生徒総会を終えました。

池田町でコンサートを行いました②|吹奏楽部

5月5日 午前・まきばの家にて

青空の下、心地よい風が吹く中での演奏です。

本日は、まきばの家のテラスでコンサートを開催しました。

卒業生や保護者の方々を含め、多くの観覧者にご来場いただきました。皆様の温かい拍手と声援が、演奏者たちの励みとなりました。

アンコールを含めて5曲を披露しました。特に、最後の曲では観客全員が一体となり、大いに盛り上がりました。

#開演前の準備の様子

#部長のMCです

#演奏開始

#顧問の古城先生の歌の披露もありました

天候にも恵まれ、素晴らしい演奏会となりました。観客にも演奏者にも忘れられない思い出の一つとなりました。

多くのお客様にご来場いただき、心より感謝申し上げます。皆様のご支援が、吹奏楽部員の活動の大きな励みとなっています。

次回の出演は、5月18日に行われる「MDP2025・帯広市民文化ホール」です。皆様のご来場をお待ちしております。

交流を通して池田町の福祉について学ぶ。

前回のふまねっと運動体験から今回は池田町社会福祉協議会、ふまねっとサポーターズ池田のサポーターの方との交流会

・はじめに自己紹介まずは趣味などを含め、交流しやすい雰囲気作りから

・その後、クイズをまじえながら池田町福祉協議会の畠中様より池田町の福祉の現状や取り組みについて説明がありました。

・前回のふまねっと運動から生徒の質問にも回答していただきました。

Q ふまねっと運動をはじめるきっかけは?

「ふまねっと運動に参加し、その後、サポーターの講習を受けてみない?勧誘からサポーターになりましたが、それよりも新しい友達が出来たことが何よりもうれしい。」とのこと

Q ふまねっと運動で大変なことや気をつけていること

「参加者への接し方、参加者全員が楽しく活動できるにはどうしたら良いか?」といった活動の目的として人と人のつなぐネットワークをつくること、ふまねっと運動で生まれた助け合い活動という中で続いています。

今回の交流で生徒からは「コロナ禍で社協の集まりやイベントを中止したら介護度があがったと聞いて、人とのつながりは改めて大切なものだと改めて実感しました。」「高齢者でも自分で出来ることや人それぞれの動きが違うため一人一人に思いやりを接することが大切だということに気づきました。」など意見があり、地域を知るためにそこで暮らしている人たちの思いを知り、取り組みを通して学ぶことが出来ました。お忙しい中、貴重な経験をすることが出来たことを感謝申し上げます。

今年度も教育実習生が来ました!

5月8日 午前

本校卒業生の軍司先生が教育実習にやってきました。

期間は5月8日から5月28日までの15日間です。

軍司先生から教育実習に対する意気込みを伺いました。

『日本体育大学から参りました、軍司愛梨(ぐんじあいり)と申します。

5月8日から28日までお世話になります。担当教科は保健体育です。

わかりやすい授業の仕方や、生徒との向き合い方を学びたいと考えております。

宜しくお願い致します。』

3週間という短い期間ですが、生徒との交流を大切にし、実りある実習にしてほしいと願っています。

実践型授業のはじまりはじまり|3年次選択・形態別介護

池田町で放課後支援施設を立ち上げた小川洋輝さんが、池田高校の授業を担当することになりました。実は、日中一時支援を行いながら絵本作家としても活躍する小川さん。どんな時間になるのか楽しみです。

ということで、1年間の生徒たちとのセッションがはじまりました。まずはお互いを知る、一人ひとりのアピールタイムからはじめましょう。

担当の先生が作成した、自己紹介のテーマはコチラ!

〈なんでもランキング〉

・こんな高校3年間はいやだ

・高校生のうちにこんな事をしたい‼️

・学校で勉強といえば

〈なんでも質問コーナー〉

・1000万円。自由に使えるならどうする?

・誰かにしてもらって嬉しかったエピソードを教えて。

・学校ってこうなればもっと来たくなる?

・どんな事をしても月に20万円のお給料をあげる、と言われたらどんな仕事をする?

・今のあなたが中1のときのあなたに声をかけるなら?

・大人や先生抜きでやりたいことは

・大人から言われて嫌な言葉は?

・大人から言われて嬉しい言葉は?

・人よりちょっとだけ得意な事は?

生徒たちは、どんな自己紹介をしたのでしょうか。

#アクティブな講義のはじまりです。小川さんも、生徒と同じテーマで自己紹介。

#クラスメイトの自己紹介。あらためて知る友だちの素顔(担当の先生も一緒に)。

#1年間、アクティブな授業をよろしくお願いします!

池田町でコンサートを行いました①|吹奏楽部

5月3日 午前・池田ワイン城にて

当初はワイン城前の広場でのライブを予定していましたが、天候が思わしくなく、急遽屋内での演奏に変更となりました。残念ながら、中学校とのコラボ演奏も中止となってしまいました。

今回の演奏は、1年次生2名を加えた合計4名で行いました。

新たに加わった1年次生は、初めての大舞台にもかかわらず、堂々とした演奏を披露し、観客から温かい拍手を受けました。

#準備の様子

#開演です

#顧問(古城先生)の熱唱もありました

天候不順にもかかわらず、多くのお客様にご来場いただき、暖かい声援をいただきました。

皆様のご支援に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

1年次生も給食が始まりました|お昼休み

池田高校では、池田町のご厚意から、給食を1食222円で食べることができます。

1年次生は、5月から開始です。

給食開始の前日には、給食配膳に関するオリエンテーションがありました。

#給食当番、配膳ルール、衛生面、トラブル時のことなど。

そして、ちょっとそわそわした空気の中、給食の時間がきました。

#カメラ目線ありがとう!

たくさんの笑顔があふれるランチタイムになりました♪

池田町観光オープン式に吹奏楽部が出演しました|吹奏楽部

4月26日(土)午前

池田駅前において、2025年池田町観光オープン式が行われました。

駅前噴水の通水セレモニーの後、本校吹奏楽部による演奏が行われました。

#演奏前の様子

#パフォーマンスの様子

池田高校を卒業した方から、「素晴らしいパフォーマンスでした。町のイベントで出演してくれる際にはぜひ応援に駆けつけたい。」と激励の言葉をいただきました。

演奏後、参観者から大きな拍手が送られていました。

自分だけのお守り。木の勾玉(まがたま)を作ろう|2年次選択・ライフデザイン

池田高校のライフデザインの授業では、体験・実践を通して自ら学びを深めます。教科書的に何か覚えるのではなく、楽しみながら学びます!

本日は、木の勾玉づくり。

講師の真浦さんや高橋さんや、池田町役場林務課の星野さんが材料を持ってきてくださり、一緒に作業します。

※ライフデザインの授業では、大人も一緒にわちゃわちゃ話しながら作業することも多いのです。

#協力隊のあみちゃんとかっくんもいます。楽しそうでしょ?

4種類の木の素材から、自分の好きな木を選び、納得のいくまで磨きます。

アレルギーある人もいるから気を付けて!

真浦さんの用意してくれたパッケージにいれて、できあがり!

#素敵!

一つ一つ、実感や体験を積み重ねていきます。

今年の2年次生も、3月に池田町で発表会を行いますので、是非お越しくださいね。

地域と共に深める探究の学び|3年次・課題研究

毎週水曜日の午後に行われる探究授業。

先週は全体でテーマ発表を行いました。

#前回の様子

前回の発表内容を受け、これからの活動の深め方、リサーチの仕方を山本先生からコメント。

そして、本日はたくさんの地域の方がいらしてくださいました。

#教室に入りきれないくらい、たくさんの方がきてくださいました

#お越しいただいた皆様の簡単な自己紹介

ここからは、それぞれのグループに分かれて活動。

自分たちの考えていることを聞いてもらい、アドバイスをいただいたり。

#何度も説明していると、だんだんコンパクトで的確な説明ができてきます

商品開発チームは、試食とアンケートをとったり。

#エゾシカ肉、池田産味噌、キハダの実、ニッタさんのメープルシロップで肉味噌

今年の池高生の探究活動もとても楽しみです!

地域の皆様からたくさんのことを学んでいます。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

1年次宿泊研修(1日目夜~2日目)

1日目 夜

研修4です。司会は山本さんです。

講師は、合同会社tetoteの菅原さんです。

菅原さんには生い立ちや足寄で起業した理由についてお話しいただきました。菅原さんが制作された「どろんこ熊」の精巧さや愛らしさには、生徒たちから感嘆の声が寄せられていました。

講話の最後には質問の時間が設けられ、その数はなんと23件にも上りました。その中でも特に印象に残った質問を紹介します。

Q. 都会と田舎の違いは何ですか?

A. 都会は忙しく、張りつめた空気の中で成功を目指すイメージがあります。ただし、それが悪いイメージというわけではありません。一方で、田舎では時間の流れが穏やかで、自分の理想の仕事に向き合える環境があると思います。一度外の世界を経験したり、地元以外の人々と話をしてみることで、自分の視野が広がり、軸が増えることで新たな考え方が生まれるのだと感じます。

お礼の挨拶は、佐藤さんが行いました。

菅原さんのお話から得た気づきを、今後の学校生活にぜひ生かしていきましょう!

2日目 午前

研修5です。

昨日に引き続き菅原さんと、新たに株式会社キュウホーの田中さんに協力していただきました。

株式会社キュウホーの田中さんから、企業紹介がありました。機械の製造や販売を主に行っています。3Dプリンターを用いて型作りもしています。

紹介のあと、ワークショップが始まりました。

今日のワークショップは

・ネックレス作り(薪を利用して)

・たきつけ作り(これまで廃棄している物を使って)

・デザートピザ作り(作ったたきつけとペレットを利用して)

です。

貴重な体験をさせていただきました。 親切なご対応に感謝申し上げます。

午後は宿泊研修の振り返りをし、池田高校に戻ります。

保護者の皆様のご協力で充実した研修を行うことができました。 ありがとうございました。

はじめましての自己紹介|2年次選択・ライフデザイン

【この科目の目指すもの】

持続可能な森づくりは町づくり・学校づくりにもつながる。この資源を活用し、町に関わる人々がhappyになる仕組みを作りたい。

池高の授業の中で、1番アクティブな時間じゃないかと思います。その理由は、学校を飛び出す時間が多いことと授業を担当する人が地域で活躍する人たちだからです。

#講師の先生方と担当教諭

生徒たちにとっては、「マジ?なにそれー」というおっかなびっくりだけど、わくわくする不思議な時間でもあります。はじめて経験することだらけの授業です。その一回目の授業は、お互いを知るためのグループワークと自己紹介をするためのスライド作り。講師としてやってくるみなさんへのアピールタイムの練習&準備の時間でした。

そして、自己紹介当日……。様子は以下の通りです。

1年次宿泊研修(1日目午後)

4月24日

昼食の風景です。

13時30分

研修2が始まりました。

班長研修と人生すごろくです。

班長研修(班長の皆さんで考えた内容)は

・イントロクイズ

・フルーツバスケット

です。

イントロクイズの様子。

#白熱した解答権争い

フルーツバスケットのお題は

・遅刻したことのある人

・朝ごはんを食べていない人

・昨日テレビを観た人

など、他者を知るツールとなりました。席を譲り合う場面も見られました。

人生すごろくを5人一組で行いました。先生方も混ざって行いました。

ライフプランを考えるきっかけになったのではないでしょうか。

研修2を通して、仲間との絆を深めることができました。

15時15分

研修3のレクリエーションです。

気配斬り(目隠しあり・周りの声を頼りに相手にアタック)、バドミントン、ミニバレーを行いました。

どれも大変盛り上がりました。

1年次宿泊研修(1日目午前)

4月24日

8時45分

池田高校生徒ホールで出発式を行いました。

司会は松村さん、挨拶は齊藤さんでした。

#宿泊研修スタートです

10時

ネイパル足寄に到着しました。

到着後、入所式を行いました。

司会は高橋さん、挨拶は山田さんです。

その後研修1です。

内容は、

•生徒会議案審議

•スペシャルな人紹介(他者のことを紹介する)の練習(2日目研修の準備)

•バースデーチェーン

•校歌の授業

議案審議は、不慣れな中でもみんなで協力してやり遂げることができました。

スペシャルな人紹介は、誰に何を書こうかと悩んでいました。

交換もしました。何が書かれていましたか?

バースデーチェーン、見事成功です!

校歌の授業です。

校歌は声が出ていましたね!

歌った後に、歌詞の確認と校歌の歴史を学びました。

校歌についてのキャッチフレーズを考える時間もとりました。

宿泊研修結団式|1年次・集会

4月23日 午後

本日6時間目に宿泊研修の結団式を行いました。

司会は青木さんです。

まず、教頭先生からのお話です。

宿泊研修にあたって

1)共同生活をすることでコミュニケーションスキルやチームワークの向上、リーダーシップスキルの習得が期待できること

2)自分自身について深く考え、自己の強みや弱みを理解できること

3)非日常の学習は、記憶に深く刻まれること

を話されました。

次に、本木さんが生徒代表挨拶を行いました。

最後に、年次主任(担任)の古城先生からお話がありました。

1)昨年度の宿泊研修時にお世話になった「木村建設さんの社長」のお話

~人の役に立つには??~

2)あるバンドグループのお話

~クラスメイトは友達?~

明日から宿泊研修が始まります。

インターンシップの前に「名刺作り」|2年次・総合探究

池田高校の2年次生は、6月に全員インターンシップを行います。

その準備として、今回は「名刺」について学び、作成します。

今回、名刺講座に来てくださったのは、デザイナーの橋原さん。3年次生もお世話になっており、橋原さん紹介を3年次生の2人が行います!

#橋原さん紹介の打ち合わせの様子

#近況を報告し合ったりし、久々の再会に湧いていました♪

授業が始まり、まずは3年次生が橋原さんの紹介。

その後、「名刺」の意味や、ビジネスマナー等の講義をしていただきました。

#メモを取りながら聞く生徒たち

後半は、学んだことを活かして自分の名刺を作成します!

#今回はcanvaを使って名刺を作成しました

生徒それぞれの個性が伝わってくる名刺ができました♪

#雰囲気をご紹介します。

5月には、この名刺をいれる「名刺ケース」を作成します。

鹿革での名刺ケース作り。これも池田高校ならではの授業が待っています。

お楽しみに!

まちへ飛び出せ池高生!|3年次選択・時事問題研究

【学習のねらい/時事問題研究(3年地歴公民科)】世界や日本が抱える諸問題について把握する中で、地域における共通の課題を把握し、持続可能なまちづくりを形成するために自らの考えをもとにどのように地域と関わっていくか多面的に考えを深める。

つまり、「地域社会や人とのつながりを意識した学習内容にしていきたい!」という担当教諭の思いがたっぷり詰まった時間ということです!授業の特色は、テーマ毎の講師と生徒のセッションです。座学もあるけど、探検あり、体験あり、まち歩きありのアクティブな授業です。

第一回目の授業のテーマ〈働き方について ~人を知ることは地域を知る~ どのような思いで働き、この町に暮らしているのか?〉。人の思いや地域を知るために、学校を飛び出して地域の商店街へ歩いて出かけました。訪ねたのは〈有沢呉服店〉の田村夫妻。講師をお願いしたら、数週間前から「なにを話そうか、どうしようか」と考えてくれていました。ここは服屋さんなんだけど、ふらりと訪ねるとお茶やコーヒーが出てきます。そうなんです、ここは地域の人たちの憩いの場、サロンになっているんですね。生徒たちが「はじめまして」と挨拶すると、さっそくジュースが出てきました。「一息入れて、ゆっくりして」と田村さん流のおもてなし。

田村夫妻のお話をヒトコトにまとめると……

「今しかない今をしっかり楽しもう」

まちなかの時事問題を研究する授業の一発目に、人生&まちの大先輩からの大きな宿題をもらった生徒たち。受け取った生徒たちの感想は……写真の表情が物語っています。

2週間、練りに練ったトーク炸裂!

地域の大人との初セッションの顔

有沢呉服店のお二人に感謝!ありがとうございました。

学校へ戻ると「今度は先生も一緒に行こう!」と担任の先生を誘うほど

楽しかったようです

授業参観(全年次)・PTA総会・進路講話(保護者対象)を行いました

4月19日 午前

1・2時間目に令和7年度の授業参観を実施しました。

1時間目は

1年次 情報Ⅰ 2年次 数学B・化学基礎(選択科目) 3年次 文学国語

2時間目は

1年次 音楽Ⅰ 2年次 保健 3年次 家庭総合

でした。

#1年次 音楽Ⅰの様子

#2年次 保健の様子

#3年次 家庭総合の様子

授業参観後、PTA総会を行いました。

PTA総会後、保護者向け進学マネー講座を行いました。

特定非営利活動法人 高校生進学支援の会 高井様より

・日本学生支援機構の奨学金について

・高卒、大卒の生涯賃金について

・就職に関わって必要となる経済負担について

といった内容でお話をいただきました。

保護者の皆様へ

お子様の学習の様子をご覧になり、どのように感じられましたでしょうか。

本校では、個々の生徒に応じた学習や学びを深めるための取り組みを行っております。

教育活動に対するご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本日はご来校いただき、誠にありがとうございました。

論理力で一歩先へ|3年次選択・論理国語

3年次の選択授業、論理国語。

必修の国語では、文学を味わったり、古文や漢文などの古典に触れる幅広い授業でした。

この「論理国語」では、様々な文章を読むことはもちろんのこと、進学や就職試験でも課される「小論文」にもつながる技術も学びます。

初回の今回は、「論理力」に親しみを持てるよう先生がちょっとした「論理クイズ」を出題。

論理的に考えられれば解ける問題。

感覚で答えがわかっても、言葉で論理的に説明することが難しかったりするのを実感します。

授業見学していた私は、論理で説明できなく、数式で説明しようとしてしまう場面があり、反省。私も論理力を磨かなきゃ!

ユニホック(4月)を通して学ぶ|3年次選択・スポーツⅡ

3年次生の選択科目「スポーツⅡ」。

スポーツを体験することはもちろん、文化的・社会的・経済的など多角的な視点での学びも深める科目です。

さて、そんなスポーツⅡの科目の4月のテーマは「ユニホック」。

ご存知でしたか?私は初めて見ました!

年齢を問わず幅広く楽しめる競技の一つで、ホッケーのような競技です。

プラスチック製の柔らかいスティックとボールを使い、6人ずつのチームでゴールを競い合います。

初回は、パス練習から。

短い距離でのパスや、長い距離のパス、走り込んでのパスなどを通して、スティックとボールの扱いに慣れます。

今後は、シュートやパス、ドリブルなどの基本技能を学び、ゲームを行います!

ファッションを通して生活を豊かにする|3年次選択・ファッション造形基礎

3年次選択科目「ファッション造形基礎」の初回授業をレポートします!

この授業では、ファッションに関する知識や技術を学び、実習を通して服のデザインや製作に必要な力を身につけていきます。

昨年は、浴衣や甚平、テディベアなどを作っていました。

(ちなみに、作った浴衣を、カナダ留学チームはカナダでの交流の際に着てもらっていましたよ)

大人の不要な服をリメイクして、子ども服をつくるアップサイクルも計画されています。

今年は何を作りながら学ぶのでしょうか。

初回から早速実習です。

ミシンで、曲線や直線等の縫い方を練習します。

自分で実際に作ってみると、自分の洋服や様々な縫製が気になったりしますよね。体験や知識が生活の解像度をあげていきます。

池田高校は幅広く学び、体験できますね!

毎月一度の〈いけだ食堂みんなのキッチン〉|課外活動

「みんなのキッチンは……世代間の交流・地域のつながりを保ち、子どもたちが安心できる居場所づくりを目的としています。手作り弁当などを配りますが、会場で一緒に会食することを基本としたいと思います。弁当配布前の時間から、多世代で楽しく過ごしましょう!」

という集まりに、池高生がボランティアとして参加しています。案内にもあるように、お弁当が出来上がるまで、就学前の子どもや小学生たちと遊ぶこと。それがミッションです。今回は、入学したての1年ふたり&3年ふたりの生徒が参加しました。

将棋、オセロ、ジェンガ、たたいてかぶってジャンケンポンなどで遊んだり、マンガを読んだり、ピアノを弾いたり、絵本の読み聞かせがあったりと、池高生も子どもたちに混ざって楽しんでいました。そしてみんなでおいしいごはんを「いただきまーす!」

ながーい冬のあとに待っていたのは、にぎやかな春♪

子どもたちと一緒に、できたてほやほやの手作りの弁当を♪「ごちそうさまでした」

池高生を赤ちゃんの頃から知っている、みんなのキッチンのスタッフのみなさん

あっという間の子どもたちとの時間。〈楽しかったぁ and ぐったり…〉の新入生のふたり♪