池高日誌

卒業生から学ぶ!生の声(前編 就職編)|1年次(産業社会と人間)・2年次(総合探究)

2月26日、卒業式間近。

この日の午後は、池田高校の3年次生と卒業生による進路講話です。

講師は6名。

1年次生にとっては、これから高校生活をどう有意義に過ごすか

2年次生にとっては、進路を決める時、決めた後どうしたのか

という貴重な生の声が聞けるチャンスです。

池高生は、就職希望者と進学希望者が約半数ずつ。いろんな進路に進む生徒が多い分、悩む幅も広い気がします。

同じように悩み、進路を決めていった先輩は身近な存在です。

■就職

八重柏光希さん。北海道旅客鉄道株式会社に就職。

昔から電車が好きで、探究活動も興味がある「交通」分野に。池田町の高校生議会でも、あいバスについての提言を行っていました。

高校時代には、JR北海道へインターンシップに4回参加。

資格は、検定試験は積極的に受講。自分の能力を証明するためにも有意義であったと感じていたそうです。

吹奏楽部でも活躍し、周りを見ながら自分の役割を果たす力がついた、自分の長所を増やすことができたと言います。

池田高校では、様々な体験の機会があります。そのうえで、「単に参加するのではなく、自分がそこで何をするか」を意識していたそうです。

昔から好きだった鉄道の仕事に就けるので、働いたら周りから信頼され、頼りにされる人を目指したい、と力強く話してくれました。

石黒 美桜さん 藤森商会(インデアン)に就職

石黒さんは、3年の夏休みまでなかなか受けたい就職先がみつからず苦労していたそうです。

得意なことを仕事にする、は難しかったため、普段から褒められる自分の長所は何かな?という観点から自己分析を深めていきました。

周りの友人や先生に相談しながら、自分は「初対面の人と笑顔で接することができる」ことが長所と気づき、職場選びを接客や飲食店に絞ります。

また、身体がそれほど強くないので、通勤時間は短い方が良いのではと思い、研究を深めました。

そこで気になったのが藤森商会(インデアン)。

応募前に職場見学に行き、そこで自分の雰囲気に合うことを確信し、面接を受けることを決めました。

高校時代の課題研究では、池田町を盛り上げるにはどうしたらいいか、というテーマでグループで活動。複数回のイベントで、いろいろな人と関わる時に、自分は何をすべきか、を考えて行動していたと言います。

資格は、簿記2級を取得。就職時の面接でも資格について聞かれたようです。石黒さんは、資格を取得することで、自分ができる仕事の幅が広がるので、是非取得するべき、と後輩に伝えていました。

遠藤 翔吾 さん(池田町役場 ‘20 年度卒業生)

就職の部、最後は現在22歳になる遠藤さんのお話です。

遠藤さんは、池田高校在学中に公務員を目指すものの、現役時代は合格ならず。

公務員の専門学校で勉強をしながら試験を受験。そこで、えりも町役場に就職します。

念願の公務員になれたものの、想像していた業務とはかなり違ったそうです。

遠藤さんが想像していたのは、窓口業務が主で、人と話すのが好きな自分に向いている仕事。ところが実際は9割がデスクワークでPCとにらめっこ。ほんの少しが窓口業務。

2年間勤めますが、転職することを決めます。

そしてなんと、池田町役場の試験に合格しました。

えりも町と同じような部署かと思いきや、配属されたのは池田町のワインの営業。

今までの経歴とは全く関係ない職場に配属され、しかも苦手なワイン。

何度もワインを飲み、思いを知り、触れていくうちに今ではすっかりワインが好きになったそうです。

#圧倒的話力で惹きつけられる生徒たち

社会人として、「素直に謝ることが大切」と力説。

飲み会が非常に多い職場だそうで、遅刻してしまったこともあるそう。

そんな時、言い訳をせずにまず謝罪。

聞かれたら理由を答える。

「わからないことは素直に聞くこと」も大切だと、自分の経験談からの本音が生徒たちに響いているようでした。

#メモがびっしり

長くなるので今回はここまで。次回「進学編」も是非御覧ください。

卒業式

3/1 午前

令和6年度 第76回卒業証書授与式が行われました。

池田高校で過ごす最後の日となります。

■卒業式開始前の様子

#担任の先生とのやり取りも今日で最後です・・・

■卒業生入場

■ファンファーレ(池田高校の特色)

■卒業証書授与

■送辞

#現生徒会長から、卒業生に向けて感謝の言葉を送ります。

■答辞

#前生徒会長から、在校生と保護者に向けて3年間の思いを伝えました。

■校歌斉唱

#全校生徒で歌う最後の校歌です。

■卒業生退場

■最後のHR

#言葉に詰まる場面も・・・

高校生活の終わりとともに、皆さんは新たなステージへと進むスタートラインに立っています。

これからの道のりには、良いこともあれば困難なこともあるでしょう。

いつでも池田高校に顔を出してください。

卒業式予行|全校生徒

2/28、卒業式予行が行われました。

・表彰伝達

・卒業式予行

・(3年次生)同窓会入会式

・(3年次生)年次集会

の様子をお伝えします。

■表彰伝達

#誇れる成果です

■卒業式予行

■同窓会入会式

■3年次集会(最後の学年集会)

#ありがたーい、先生たちからのメッセージ。

岸部先生が作ってくれた、3年間のスライドショー、思い出の8分

#みんないい顔しているね

いよいよ明日(3/1)は、卒業式です。

思いを届けるってこと|1年次(産業社会と人間)・2年次(総合探究)

2025年

日本におけるラジオの歴史は、100年。十勝におけるラジオの歴史は、31年。

十勝の放送局FM JAGA(たぶんジャガイモのジャガ)は、地元のみなさんに愛されている帯広市周辺の地域限定ラジオ。そのFM JAGAのトップDJが、池田高校にやってきました。

栗谷昌宏さん。

この日、トップDJの講義をライブで聴くのは、50数名の池高1、2年の生徒と先生たち。

原稿はありません。ぶっつけ本番!栗谷さんと生徒の間で繰り広げられる100分一本勝負!

開始早々、栗谷さんは自分の心の声を言葉にして伝えます。

「(挨拶の反応を見て)……不安です、緊張してます!」

それでも生徒たちの表情は変わりません。つまらないのかな、興味ないのかな……ますます栗谷さんの心の声は大きくなります。あの手この手で生徒たちの感情に揺さぶりをかけます。20分を過ぎた頃、生徒たちの中からクスッという笑い声が漏れてきました。表情も柔らかくなりはじめました。そうなんです、生徒たちも緊張していたんですね。

100分をフルに使って、栗谷さんは生徒たちに投げかけてくれました。

そんな栗谷さんの言葉の数々を、写真と共にふりかえってみましょう。

「緊張はわるいことじゃない。緊張したという経験と練習の積み重ねが大事なんだ」

「伝達(発信)には、情報と感情のふたつがあるんだよ」

「発信が大事。そのためには感情が必要なんだ」

「いつものその挨拶(発信)、ただの合図(情報)になってない?」

「生徒のメモを、プロの声で朗読中」

「好きなものは料理と筋トレ」と、自慢の写真を特別公開!

「相手を不安にさせない伝え方」を習得中。

「仲良くなりたいから、一生懸命に伝えようとするんだ」

「ペアワークの熱い空気感には感動しました。再会を楽しみにしています!」by DJ栗谷

「バイバイッ!」と、ラジオ番組の合言葉♪

栗谷さんの声は、日曜日以外は毎日聴けます。

FM JAGA チェケラ!

『十勝魂778!!』(月〜木16:00〜18:00)

エンタテインメントにマニアックなスパイスで十勝を熱く燃やす120分!

栗谷さん、ありがとうございました。

また来校してください!

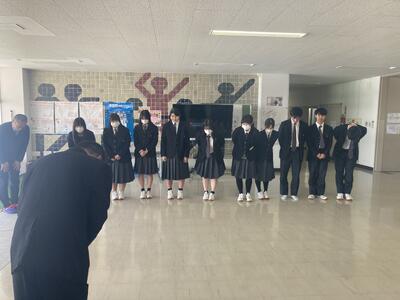

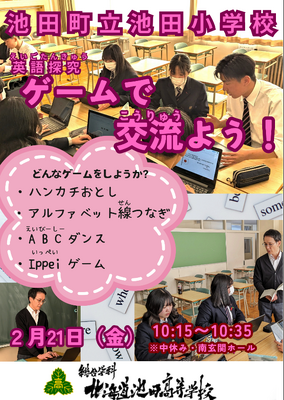

お兄さんお姉さんとゲームで交流しよう!|2年次選択・英語探究(小高連携・池小)

池田小学校の中休みに、池田高校生が授業でお邪魔するコラボ企画。

受け入れにご協力いただき、心より感謝申し上げます。

今回は、2年次生で「英語探究」の授業を選択している生徒たちが伺いました。

#中休みだーー!

#今日も一緒に遊んでみよう!よろしくね!

英語探究の授業の中で実施していますが、小学生低学年に英語は難しいかな?ということで、まずは「ハンカチ落とし」。

#「鬼やりたい人ー!」「はーい!!!」残像が見えるほど本気モード!

そして、こちらは「IPPEIクイズ(英語で言ってみよう)」。

高学年の子どもたちが夢中になってクイズに答えます。

#「木」で「Treeです!」「正解!!」

ABCダンスをしてみよう!

ちょっと時間がなかったけれど、「アルファベット線つなぎ」問題を欲しいこどもたちにプレゼント

#「難しいやつやりたーい!」

声を張って、進行を頑張った生徒。

準備をしてきたけれど、恥ずかしくて力を発揮できなかった生徒。

経験を重ねて慣れてきた生徒。

いろんな場面が見受けられました。

座学や筆記テストだけでは培えない、いろいろな力に気づき磨くチャンスをいただいております。

池田高校生にたくさんの貴重な機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。

まずは、2024年度ありがとうございました。

そして、来年度またお互いに良い機会にできましたら幸いです。

これからもよろしくお願いいたします!