池高日誌

もこもこ羊にも会えた!実習を通して学ぶ|3年次選択・羊と織物

池田高校オリジナル授業、「羊と織物」の授業が今年も始まりました。

講師の田中先生より、今年一年の授業概要が説明されます。

#1人1台の機織り機で織るマフラー

今年は、「藍染」を行うそうです。

高知県の高校から、藍の種をいただき、その種をこの北海道の地で育て、お盆すぎに収穫。その藍で染め物を行うというものです。

これは楽しみ!

そして、授業開始の今日は早速簡単な「ニードルフェルト」を行いました。

こんな形の2色のストラップを目指します。

色を選んで、ちくちくちくちく…

#石鹸水につけて、乾燥させます。

初めて作った生徒がほとんどでしたが、上手にできています。

さて、後半はスピナーズファームさんの見学です!

#毛刈り前のもこもこ羊たちを見たときのみんなの自然な笑顔

#羊の鼻息すごいー!きゃー!

#エサあるよ!おいでおいで!

#お肉に見えちゃうな・・・・(感づく羊。寄ってこない)

羊と戯れたあとは、工房で糸紡ぎについてお話を伺います。

5月頃に、羊の毛を刈った後は、キレイにして染めて、糸にします。

この紡績機はニュージランドのもので、世界中で使われているそうです。

#優しいカラカラという音が響きます

「いつでも来てくださいね、糸紡ぎ、教えてあげます」とおかあさん。

今年1年の授業がとても楽しみです!

到達度テストを行いました|1年次・各教科

4月10日 午前

本日から、本格的に授業始まりました。

1年次の最初の時間は「テスト」です。

このテストの目的は

・高校生として身に付けたい基礎学力の現状を知りや弱点の把握するため。

・進路実現に向けた目標設定を行うため。

・学力を客観視することで、学習活動に生かすため。

です。

#端末を利用して解答します

#終了時間ギリギリまで取り組んでいました

テストが終了するとすぐに、自分の強みや弱点を把握することができます。

今後、弱点を克服するために、事後学習課題が個別に送信されます。

高校卒業後の自分への投資として、日々努力を続けてほしいと思います。

ようこそ!池田高校へ!|全校生徒・対面式、オリエンテーション

本日は、池田高校の在校生と新入生の初対面の日です。

池田高校の校内は、歓迎ムード!

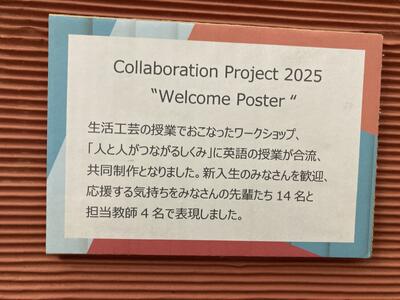

#作成の様子はこちら↓↓

自分の学校の魅力ってなんだろう。|2年次選択・生活工芸と英CⅡ

新入生歓迎イベントの始まりです!

#吹奏楽部によるダンプレ

#生徒会長からの歓迎挨拶

#新入生からの、大物を予感させる挨拶。今年の1年次生はすごいぞ…!

#生徒会執行部による学校紹介

#クイズコーナー

#部活動紹介(画像はESSと弓道部)

たくさんの笑顔がありました。

今年の池田高校も面白くなりそうです!

ようこそ!池田高校へ!

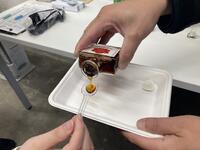

池田にできた日本一のメープルシロップ工場見学!|3年次・課題研究(年度始休業期間中)

池田高校の3年次生が全員行う課題研究・探究活動。

池田町を食の力で盛り上げたい!というグループのメンバーと一緒に、わくっとニッタさんの工場にお邪魔しました。こちらは様々なメディアに取り上げられ、ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した、あの「MOMIJI SYRUP」の工場です。

#可愛い絵は、本校にも講師として来てくださっている福家さんが書いたそうです!

わくっとニッタさんのニッタグループでは、1906年から池田町等の北海道の土地に6700haもの森林を有し、林業を営んできました。

6700haといえば、帯広市と音更町の市街地部分まるっと入るみたいです。すごい!広い!

この日は、2025年2月に稼働し始めた、メープルシロップ工場を見学させていただきます。

#新しい匂いがする工場。大きな音で機械が動いています

#樹液は、木に直接つながっており、全長20km!

ざっくりとした工程でいうと

①樹液をホースで集める

②不純物を取り除く

③加熱濃縮する

④瓶詰めする

となります。

樹液が採取できる春先のみ生産できるのです。

木の中の樹液の5%程度、木の成長に影響がない量をわけていただく。

まさに森の恵みです。

#ホースの中は真空になっており、効率よく樹液を集めます

#この大きいタンクは15000リットル

#加熱して、60倍に濃縮させます。意外に匂いはしなかったです

#加熱のための燃料は、森の木の間伐材。無駄がない!

#できあがりは、この小さいタンクに。

工場の中を見学した後は、森を見学。

#広い!スケール感が伝わるでしょうか

#水色のチューブが張り巡らされています。

全て手でこの林の中を引きまわったそうです。すごい。

#この口部分から樹液を採取。1年ごとに違う場所に挿します

日本での国産メープルシロップの流通量はほぼ100%が外国産(カナダ70%、アメリカ30%)。

このわくっとニッタさんの工場の稼働で、日本一の生産量となるそうです。

北海道など、メープルシロップを作っている方はいらしたそうですが、バケツで樹液を集めて煮詰める、という小規模なもの。

木と工場を直接ホースでつないで採取するのは、本場カナダと同じ製法・機械になります。

わくっとニッタさんがもともと豊富な社有林をもっていたからこそできたそうです。

たくさんのお話をお聞きしましたが、このメープルシロップ製造は、林業の様々な問題を解決します。

気候変動への対応、現金化までの50年ものの長い時間、手入れの問題、山林所有者の高齢化、冬場の閑散期の仕事等…。

こういった課題に対し、メープルシロップ製造は、100年継続して商品化できるストックビジネスであり、環境保全や、山林の価値向上等、可能性を大いに感じるわくわくするビジネスモデルです。

一緒に見学していた私も、心から応援したいと思いましたし、池田町の山林が誇らしく思いました。

最後にご厚意で4月中旬〜販売されるメープルシロップを一足先に味見!

#トロっとした質感に、複雑な味。美味しい!!!

商品開発チームメンバーはこの見学から、どんなことを考え、行動に移すのか楽しみです♪

貴重なお時間、見学を受け入れてくださった、わくっとニッタの山口様には本当に感謝申し上げます。これからも池田高校をよろしくお願いします。

ありがとうございました!!

R7年度入学式を行いました|1年次

4月8日 午後

4月8日 13時から、入学式が行われました。

#玄関前と玄関ホールの様子

担任の先生から新入学生15名の呼名があり、各々しっかりと返事をしていました。

#担任の古城先生

学校長の挨拶

「自分自身を成長させることをしっかり考えながら 学校生活を送ってほしい」

池田町長からのご祝辞

「色々なことに果敢に挑戦し 自己を見つめ 個性を探求し 甘えずに自分を磨く努力をしてほしい」

同窓会長からのご祝辞

「池田高校での学びや体験が、その可能性を広げる第一歩となります」

入学生からの宣誓

「先輩方が築き上げてきた伝統に恥じぬよう、全力を尽くし、自己を高めます。」

#入学式後のホームルームの様子

最後に、入学式にご出席いただいた保護者の皆様、ならびにご来賓の皆様に心より感謝申し上げます。

皆様のご支援とご協力のおかげで、新入生たちは素晴らしいスタートを切ることができました。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和7年度 着任式・始業式を行いました|行事

4月8日(火)

令和7年度の着任式と始業式を行いました。

まずは着任式です。

今年度は、野村直樹先生(霧多布高校)から池田高校に着任されました。

#校長先生から野村先生を紹介

始業式では、校長先生、教務部長、生徒指導部長からお話がありました。

校長先生からは

『1年間、池田高校のPR大使になってほしい』

教務部長からは

『自己投資をしてほしい。』

生徒指導部長からは

『先生方はみんなのサポーター。1年間頑張りましょう。』

とありました。

今日から令和7年度の池田高校生活が始まります。

今、ここでしかできない経験を積み重ねてほしいです。

絵本作家がやってきた|2年次選択・保育基礎

選択科目の保育基礎。8人の生徒たちは教室で学ぶこともあるけど、学校を飛び出して保育園や幼稚園を訪ねて子どもたちと触れ合うスペシャルな時間もたっぷりあります。

最終回は、最終回にふさわしいスペシャルな授業でした。

十勝で活躍中の〈絵本作家 / おがわひろきさん〉を講師に招いて、ご自身の新作絵本を題材に生徒たちが「POPづくり」をするという楽しい最終回でした。創造的な時間をありがとうございました。

POP制作をした経験のある生徒に、POPづくりで大切なことは?と聞くと、「作品の隠れた魅力を見つけること」と答えてくれました。

絵本作家と話すまたとないチャンス。生徒たちは質問をしながら、POPづくりをしていました。

作家の思いや物語の主人公の思い。相手を知るって脳みそフル回転!読書感想文とは切り口の違うPOPが出来上がりました。絵本の内容はまだ内緒だけど、きっとおがわさんが店頭のPOPに採用してくれるはず!

*POP(Point of Purchase advertising / ポップ / 購入時の広告)

まもなく発表される新作の読み聞かせをしてくれました。

池田町(文化賞・スポーツ賞)表彰式が行われました

3月25日

今年度、芸術や学問、スポーツで活躍した団体や個人を表彰する式典が、池田町田園ホールで行われました。

本校からはスケート部が表彰を受けました。

- 池田町スポーツ賞

小坂さん

- 池田町スポーツ奨励賞

池田高校スケート部男子スプリントチーム

(小澤さん・庄司さん・小坂さん)

池田高校スケート部男子2000mリレーチーム

(小坂さん・坪井さん・庄司さん・及川さん)

池田高校スケート部男子チーム

(小坂さん・庄司さん・坪井さん・三宅さん・横山さん・及川さん・小澤さん・佐々木さん・佐藤さん)

受賞者の謝辞は三宅さんが担当し、関係者や保護者への感謝の気持ちを伝えました。

三宅さんは、スケート部の活動を支えてくれたコーチやスタッフ、日々の練習を見守ってくれた保護者の皆さんに対する感謝の言葉を述べました。

次年度に向けて、応援してくださる方々の期待に応えるべく、さらに練習に励み、技術の向上を目指していきます。

写真で一句!|1年次・言語文化

1年次、最後の授業は「写真で一句」です。

現代の私たちが、素敵な風景を見ると写真を撮りたくなるように、昔の人はその気持を文字に残しました。

さぁ、素敵な写真とともに一句詠んでみましょう!

スライドに、写真と句と解説をまとめて発表してくれました。

何気ない日常を詠んだ生徒

ふと見上げた素敵な風景を詠んだ生徒

旅行先で撮った1枚を詠んだ生徒

生徒たちが意識していない言葉の意味も、岸部先生が解説してくれました。

蛙は春の季語だったのかー!

私も実際に俳句を詠んでみて、言葉を尽くして語るよりも、語数の少なさにより、1文字・1音にとても敏感になるなぁと感じました。

「あ、この気持ち、美しさを詠んだらどうかな?」というアンテナが立った気がします。

みんなの素敵な俳句発表会でした。

表彰伝達式・終業式・離任式|令和6年度の終わりに・・・

3月24日 午前

本日をもって、令和6年度の学校活動が終了します。

この1年間、生徒の皆さんはもちろん、教職員も学びの深い時間を過ごすことができました。

今日は、タイトルにあるとおり、3つの行事が行われました。

【表彰伝達式】

#生徒会役員が司会進行を務めます

#美術の作品と検定での表彰伝達が行われました

【終業式】

校長先生からは、1年の振り返りとして、メディア露出の多さや池田高校の教育活動についてのお話がありました。

また、令和7年度に向けての展望も語られました。

生徒指導部の先生からは、令和6年度に発行された「清見坂」(生徒指導部通信)の文言を引用し、1年を振り返りました。

先生方の代表として、生徒の皆さんに熱い思いを伝えていただきました。

【離任式】

令和6年度をもって、3名の先生方が転出されます。

生徒たちはアーチを作り、転出される先生方を送り出しました。

転出される先生方には、池田高校のためにご尽力いただいたことに感謝申し上げます。

新天地でもご活躍をお祈りしています。

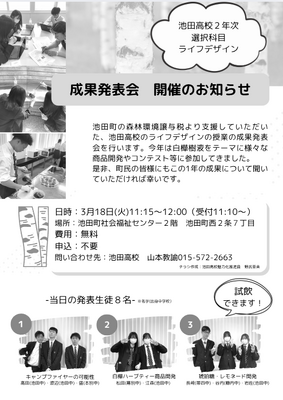

「白樺樹液」で学んだ成果を発表!|2年次選択・ライフデザイン

池田町の森林環境税からもご支援をいただき、生徒たちがこの1年学んだ授業の成果発表会が行われました。

池田町のまちの方や、新聞社・広報の方々も含め、25名ほどの方がいらっしゃいました。お忙しいなか、たくさんの方にお集まりいただき、感謝申し上げます。

最初に、教科担当の山本教諭より、この授業が目指していることや位置づけなどを説明。

#今年は各種コンテストやイベントへの出品・出演がたくさんありました

次に、授業をプロデュースし、生徒以上にご尽力いただいている、「学び舎とかち商品開発」代表の真浦さんから事業報告。

#生徒の学び、そして町への還元、と授業の意味付けが伝わってきます

今年は商品開発でしたが、来年はイベント開発だそうです。楽しみです。

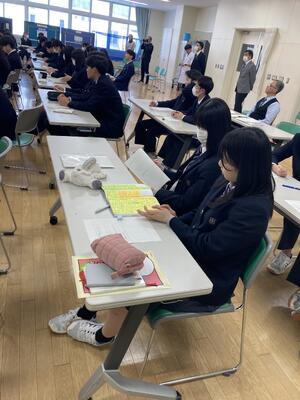

さて、それでは、生徒3組の発表です。

■琥珀糖・白樺レモネード商品開発(谷内さん、岩佐さん、長﨑くんは欠席)

#なぜ白樺樹液なのかがわかりやすく説明されていました。

右は、販売となった白樺樹液入のレモネードシロップ

#(回想)これが道大会に出場した「琥珀糖」です

■人の気持ちに寄り添った一週間のハーブティー(松田さん、江森さん)

#廃棄されていた白樺の「葉」に注目。天然素材を組み合わせた7種類のハーブティーを開発しました

#(回想)それぞれの曜日でコンセプトと味が違うのです!

■キャンプファイヤーの可能性(高田くん、渡辺くん、盛くん)

#体験格差や間伐材の活用の可能性に注目。ビジネスへの試算も提示

#(回想)実際に行った時の様子。炎の熱さと迫力を思い出します

生徒たちは立派に発表していました。

資料公開したいくらい、とても充実し、成長した1年だったことが伝わってきます。

最後に、商品化した白樺レモネードの試飲タイムです。

炭酸割と水割りの2種類をご用意。

#生徒たちにいろいろな声をかけてくださった皆様、ありがとうございます。

片付けのあとは、みんなで最後の振り返りです。

生徒からは、

・こんなにたくさんスライド使って発表する授業だとは思わなかった

・最初は面白くなかったけど、面白い授業だった

・資料作りが苦手で足を引っ張っていたけど、最後に1位をとって成長を感じた

など、成長ぶりが伝わる感想がありました。

大人側も、たくさんの気づきがあり、ともに走りきった1年でした。

今年の池田高校を象徴する授業の1つのライフデザイン。

2024年度、ありがとうございました!

これからも池田高校をよろしくお願いします!

自分はどんな人なんだろう?自己理解と進路と生きやすさ|2年次・総合探究

進路を決め、粘り強い活動が必要になる新3年生。

あなたはどんな人ですか?あなたの強みはなんですか?

今日のゲストは小川さんです。

小川さんは、絵本作家であり、ブックカフェを経営、青鳥舎の代表(福祉サービス)、勝毎などでコラムを書き、ラジオのパーソナリティとして番組をもち、講演会を行う方です。

そんな小川さんは、障がい福祉の仕事をメインにしています。

障がい、というと短所に聞こえるかもしれません。

でも、短所も長所もひっくり返せば同じ。

場所が変わればそこは長所になる。

自己理解。自分が短所と思っていることが、人から見ると長所になる。

自分を知ると、対処ができる。

自分を知ると、自分を活かせる場所がわかる。

その例として、来月出版予定の小川さんの絵本も紹介してくれました。

元日本ハムファイターズの投手、石井選手をモデルにしたお話です。

#出版前の貴重な機会!是非本屋さんで!

さて、自己理解を深めることについて、小川さんならではの色々な経験談からお話をきけました。

今日の自己理解ワークは、「ジョハリの窓」を使って考えてみます。

ジョハリの窓はこちら。

#自分が知っている/知らない、他人が知っている/知らないの4象限で整理

さて、ワークです。

今回は、クジを引き、その人の他己紹介を書きます。

ただ、この紹介、質問してはいけません!!

イメージで書きますよ。

#う〜〜〜〜ん・・・・

そして、グループで、答え合わせ!

#「そう!なんで知ってるの!?」

いろいろな声が聞こえてきましたよ。

短所を言われて凹む生徒

一度も話していないのに、あたっていて驚いていた生徒など。

このワークについて小川さんが解説してくれました。

これは、長所がいい、短所が悪い、という話ではなくて。

大切なのは「どう伝わっているか」という点。自分の認識と、周囲からの認識がズレていると勘違いされやすいってことです。

本当は、人とワイワイしたいけれど、自分から話しかけられず1人が好きに「見られて」一人ぼっちになっちゃっている人がいたりします。

相手にどんな印象を与えているのか。伝えたよりも「伝わった」ことが大切。

「ズレ」を感じて見つめ直すことに使ってほしいなと思います。

是非この時間をきっかけにしてみてほしいなと思います。

小川さん、貴重なお時間ありがとうございました!

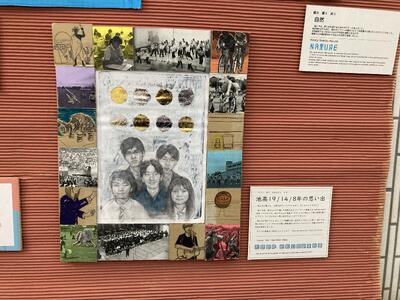

自分の学校の魅力ってなんだろう。|2年次選択・生活工芸と英CⅡ

ちょっとしたHappeningのおかげで、生活工芸(美術)と英語Communication Classが美術作品を合同で制作することになりました。2つのClassは「表現」という共通のテーマがあるので、なにが起こるのか楽しみなCollaborationになりました。

制作のテーマは「学校の魅力を新一年生に伝えること」。そしてもうひとつのテーマは、合作という方法を取ることで「協働することを体験する」です。

美術Classの4人を中心に4つのGroupに別れて、それぞれの作品に取り掛かります。実はこの授業にはもう一つ、先生のGroupも参加しています。さらに仕掛けが……

今回は制作に取り掛かるその前に、ちょっとしたGroup Workを行うことになりました。生徒だけではなく、先生、事務局、協力隊の大人たちも混ざって、お互いを知り合いながら、自分たちの魅力を発見していくという時間です。

残された時間は、2コマ100分。時間がなくてもGroupのチカラでなんとかなる!うん、なんとかなりそうです♪

〈協働〉

協働とは、同じ目的に向かって協力する

協働とは、立場は違うけどお互いに認め合う

協働とは、対等な立場を保ちながら活動に取り組む

好きだから熱く語れる!|2年次選択・ライフデザイン

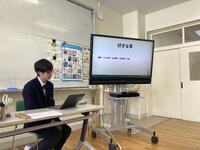

今日のライフデザインの授業は「自分の好きなこと発表」。

「好きなことを発表する+それをビジネスにつなげた提案をする」です。

ライフデザインの授業で1年間学んだことを活かして発表をします。

この1年、白樺の樹液を採取し、様々な商品開発。合間にいろんな大人の話や関わりをし、発表の手法を学んだり、コンテストに作品エントリーしたり…。

多くの体験から学ぶこと、好きという感情を手がかりに、自分を深堀りすること。

今回は、講師の方々やまちの方などがいらして、審査もありますよ!

池田町でお仕事をされている方、講師のお知り合いなど8人もの皆様にお集まりいただきました。

#素敵な笑顔の大人の皆様。ありがとうございます!

さぁ、プレゼンテーション大会です!

#キュンキュンする恋愛漫画が好き!田園ホールで掲示してみたい

#こどもが好き!世界のこどもたちとともに!

#お菓子作りが好き!池田町の人とグループでお菓子作りをしたい

#エレキギターが好き!コンサートを開きたい

#写真と甘いものと遊ぶこと等(いっぱい)!みんなが集まるイベントを!

#読書・歌う・自由時間!出張本屋があるといいなぁ

#プロレス!プロになって池田町で凱旋イベント!

#身体を動かす!スポーツ選手と子どもでイベント

8人の発表が終わり、集計&シェアタイム。

みんなの発表良かったよ〜!

#こんな好きなことがあったんだね!

そして、今回は得点上位3人を発表!

3位は、一平さん!

実は、一番満点をもらった人数が多かったんですよ。

1つに絞りきれない好きなものを組み合わせて、多くの大人がうなるイベントを提案したところがとても良かったです!

第2位はりおさん!

保育士になりたい夢のもと、「子ども」の存在を客観的に、科学的に、社会的に、様々な視点から調べての発表でした。好きに対する視野の広さが素晴らしかったです!

そして第1位は、はるとさん!

「プロレスは俺の人生」。

まさにそれが伝わってくる、圧倒的な熱量。

”好きなこと発表”をまさに体現した発表でした!

プロレスラーになるの、応援していますよ!!

好きなことを話すって、熱が発生するんですよね。

プラスのエネルギーが溢れて、みんなが笑顔。

この空気感、伝わってほしいなぁ!

#この笑い声に溢れた空気!!良い時間!!

最後に、ホワイトボードに書かれたメッセージ。

「1年間体験重視のライフデザインでの学びを、人生につなげていけたら嬉しいなぁ!!」

池田高校で避難所運営を疑似体験(Do はぐ)|1年次・地理総合

1年次生の地理総合の今月のテーマは「防災・減災」です。

今日の授業では、北開水工コンサルタントの皆様と池田町役場の方々にご協力いただき、「Do はぐ」という避難所運営ゲームを行います。

最初に、会社や災害についてのレクチャーです。

#河川巡視を行っている方から、河川の不法投棄についての取り組みの共有

災害のうち、「水害」は事前に準備ができる災害です。

天気予報等で予測され、ニュースでも情報を入手できる。

ハザードマップ等で被害地域の予測もできます。

だからこそ、準備が可能です。

1年以上経過した能登半島地震の避難者はまだいるそうです。

災害大国にいるからこそ考えておきたい災害対策です。

ちなみに、推奨されている避難物資はこちら。

#ペットボトルの水が4本見えますね

#お、お、重い〜〜〜〜〜〜〜

#これが1人分、私はこれをもって避難できないです。

こちらは、防寒のアルミシート。めちゃくちゃ薄いです。

そして、カシャカシャ音がします。

#あたたかい?

これが配られて、寝れるかな…避難所の厳しさを想像してしまいます

さて、それでは、実際に「Do はぐ」(避難所運営ゲーム)をやってみます。

中学校の時に経験した生徒も半数くらいいました。

今回は、名簿作りやどの場所に誰をいれるかをタブレット上で行います。

ざっと、設定はこんな感じです。

■今回の設定

・冬の日曜日の日中に震度7の地震発生

・天気は雪、現在気温-2度。次の朝は-12度の予報

・電気✕、ガス✕、水道✕、下水✕

・固定電話△、携帯電話△(メールが辛うじて遅れて届く)

・非常用発電機✕、備蓄食料✕

・池田高校1、2階想定(使えない部屋も多数あり)

という状況です。

避難所とはいえ、屋根があるだけにみえてしまいます。

なかなか厳しさが想像できます。

この状況で、避難者がやってきます。

家族、乳幼児、認知症、盲導犬、インフルエンザ…

支援物資も少しずつ届きます。

部屋はたくさんあるのに、ストーブ2基どうする?

発電機が来たけれど、屋外(または窓全開)でないと使えない

スポットライトはどこにおくべき

新聞から取材依頼が来ているがどうする

歌手が歌で励ましたいと来たいらしいがどうする

喫煙所がほしいと言っているがどうする

等…。

途中で、一度決めた部屋から移動してもらわなければいけない場面もでてきます。

「家が全壊や全焼した人はなかなか家に帰れないと思うよ」

「子どもは夜泣きがうるさいって苦情がはいることがあるよ」

「小さい子どもと親を離して大丈夫かな?」

「部屋を分けるとストーブがない部屋になるけど大丈夫かな?」

考えることは多岐にわたります。

ゲームが終わった後は、他の班と交流です。

「盲導犬と一緒の方は、トイレに近い方の部屋にした」

「動物アレルギーの人と離すために、うちの班は2階の部屋を割り当てた」

などなど、判断がわかれたところやその理由を共有します。

全ての人が満足いく判断は難しいです。

誰かが、みんなが、我慢を強いられます。

最後に、一連のゲームの様子を見ていた松川さんから講評です。

たくさんの判断を求められる難しいゲームだったと思います。

まずはお疲れ様でした。

今回は人の情報がカードだったので、部屋を移動してもらうって簡単に考えていたかもしれません。でも実際は、雪の中歩いてきた人、多分濡れています。しかもストーブも最初はない。ほんのり温まったところで、部屋の移動をお願いするのはなかなか大変かもしれません。情報の先の現実を少しでも想像できたら嬉しいです。

また、私は平成28年の豪雨で同僚を亡くしています。最後だとわかっていたら、違うことを言えたのにと後悔が今でもあります。

災害はいつくるかわかりません。一瞬一瞬を悔いなく生きてほしいです。

とお言葉をいただきました。

池田高校は、池田町の指定避難場所です。もしかしたら、授業中に大災害が起こるかもしれない。そんな時、一番池田高校をわかっている私達が先導を切って避難所を運営することになるかもしれません。

自分ごととする貴重な機会をありがとうございました。

社長との対話|2年次選択・ライフデザイン

十勝の焼肉屋さんといえば〈焼肉レストラン平和園〉。

三代目社長である新田隆教さんが、ライフデザイン8名の生徒に会いに来てくれました。新田さんの「働くこと」や「生きること」、「将来設計」や「人生設計」など、これまでどんな人生を送ってきたのかをお話してくれました。

進行性の目の難病を患い、稼業である平和園の社長として……というお話はインタビュー記事などに譲るとして、生徒たちには「新田隆教」としてのカッコつけない生き方を、どんっ!と置いていってくれました。

みなさんにも、新田さんの言葉をお届けします。

「おとなになっても自己否定を続け、やらかしてばかりだった」(自分は正しいと思っていた)

「苦しいときこそ、自分を殺しちゃダメ」(諦めたり自暴自棄にならないで)

「自分の気持がわからなければ、相手の気持もわからないよ」(いろいろな人の話を聴こう)

「陰があるから太陽は明るく輝ける」(どん底にいたからこそ、わかることもある)

四面楚歌だったという話をしていても、終始穏やかな表情と柔らかい声で語りかけてくれました。新田さんは最後にこう話してくれました。

「なんとかなると思えば、いつでも自分自身の設計図を書き直せる」

人を知ることで自分を知るという体験をした生徒たち。さあ、今日も生きよう。

ちいさな輪になり円になり、新田さんの生き様に耳を傾ける(Special Thanksカワミチさん)

生徒たちは、瞳に涙を浮かべながら聞き入っています

目を凝らさないと見えないV字隊列の白鳥の群れ

(目に見えるものだけが真実じゃないってことなのかもしれない)

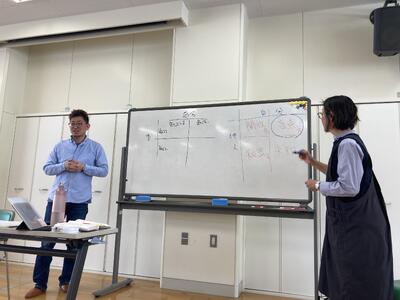

一票が自分の暮らしを変える選挙|2年次・公共(出前講座)

選挙年齢が引き下げられ、あと数ヶ月で選挙権を得る2年次生たち。

実際、次の7月の参議院選では7人の生徒に選挙権があるようです。

今日は、選挙を学ぶ授業です。

池田高校の授業は、座学だけではありません。模擬選挙も含んだ体験学習です!

それでは、授業の様子を覗いてみましょう。

北海道選挙管理委員会や池田町選挙管理委員会の皆様5名のご協力をいただいております。

まずは、選挙について学びます。

ここまでは、小学校・中学校でも学んできた内容かもしれません。

#クイズにも正解していますね

直近の10代の若者の投票率は、35%ほど。

選挙権を得るには、年齢だけではなく、住民票の異動もときには必要です。

こういった手続きをしておかないと、自分の住む街での選挙権がなかったりします。

「自分の一票では変わらない」。そんな風に思うかもしれません。

そこで、令和5年4月の大樹町での町議会議員選挙の例があげられました。

12人の議員の枠に、13人が立候補。

そして、12番目・13番目の議員が同票でした。

同票の場合は、決選投票ではなく、クジで決定されてしまいます。

私達の一票で町が変わる。そんな身近な例を噛み締めます。

さてここからは、「模擬選挙」です。

4候補が、教育や働く環境、移住対策等について演説をします。

#先生たちは、さすが演説がうまいです

#選挙演説に真剣に耳を傾ける生徒たち

個人ワークで意見をまとめ、グループワークへ。

そして、さらにグループ間で意見を共有します。

#「高校授業料無償化は池高にとってチャンスじゃない?」

#「この経済政策は良いけど、実現性があるか考えるべきじゃない?」

途中の意見交換の話をピックアップ

・イクメンに助成金が出るって、なんで男性が育児したらお金もらえるの?育児して当たり前でしょ?シングルマザーとか大変な人を支援するならわかるよ。

・この100万円くれる施策は、具体性がない口約束。実現しないよ。

・大型ショッピングセンターに惹かれるなんて、帯広に行けばいいじゃん。

などなど…

いろいろな視点で、この政策・候補者を選んだと意見交流をしています。

そして、いよいよ選挙です。

選挙のお知らせはがきに、選挙人名簿、模擬投票用紙。

本番と同じ環境にかなり近い準備をしていただいています。

#投票用紙、折っても開く、あの紙です。

#受付で選挙人名簿と照会、投票用紙が渡されます

#立会人もいます

ちなみに、零票確認(空箱確認、空虚確認)という制度はご存知でしたか?

(私は知らなかったです)

朝一番の投票に際し、投票箱に何も入っていない(不正がない)のを確認するものです。

電子投票でも同様の制度があるようです。

#確認をしている様子

いよいよ、順番に投票を行います。

選挙後の待ち時間に聞いてみました。

生徒

「最初から意見は変わらなかった」

「グループででた結論を元に、投票した」

「いろいろ話を聞いて、自分がいれたいと思う人にいれた」

などなど。ちょっとそわそわした空気が流れます。

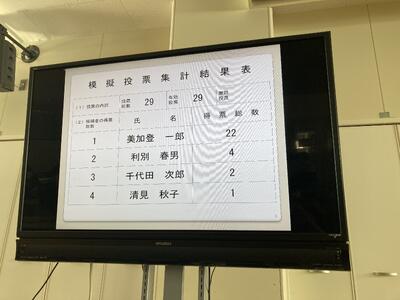

そして、開票作業。

#手際がとてもいいです

そして結果がこちら!

#かなり票がまとまっていますね

教育関係の施策を掲げた美加登候補が当選となりました。

(教育党:高校授業料無償化や進学補助、通学費支援を掲げた候補です)

この模擬投票。高校生の身近な問題だからこそ教育関係の候補が当選しただろうなと思います。

私達の一票が世の中を変える。

選挙について考える2時間になりました。

選挙に行くか迷っている人がいるかもしれません。

選挙に関心をもつことや、地域社会について考えていく機会になればいいかなと思っています。

貴重な機会をいただいた、北海道選挙管理委員会、池田町選挙管理委員会の皆様に心から感謝申し上げます。

木育マイスターから学ぶ森林|2年次選択・保育基礎

保育基礎の本日(3月7日)の授業のゲストは、木育マイスターの福家(ふけ)さんと山口さん。

林業に関わる女性二人から、森林環境教育について学び、後半は木の名札作りを体験します!

前半は、森に関するお話です。

福家さんがなぜ、森に関わる教育活動をしているのか。

#林業って、木を運んでいる「木こりのイメージ」がないですか?

森に興味を持ってもらいたい。

その原体験は、子どもの頃が鍵。

そのために、福家さんは池田の子どもたちへの森林教育事業を行っています。

山口さんは、私達が想像する「林業」に携わっています。

池田高校で、この授業と同じ「保育」の授業を取り、保育士を目指していたそうです。自分の得意や特性、女性も林業という可能性を知り、この道へ。

現在の会社では、夏は朝4時、冬は朝7時に現場到着。森に入って、木を切ったり、森を育てるために草を刈ったりというお仕事をしています。

※会社のHPやインスタにたくさんの情報があります!「くらしごと」のHPもおすすめです

#このネイルで普段のお仕事をしているそうです!林業に対するイメージが少し変わるかもしれませんね

数年先の先輩の話は、とても身近に感じられます。

生徒からは

・林業のイメージがあまりなかったけれど、木こりの仕事以外に幅広いことをやっていて、良いイメージが増えた気がする

・私達が高校生として、森に行って活動をしたけれど難しいと感じた。それを子どもたちに行っていてすごいと思った

・おじいちゃんが山持っていて、最近は一緒に山に行っていなかった。今年は久しぶりに一緒にいきたいと思う!

と言った言葉が聞かれました。

さて、後半は「木の名札」作りです!

白樺、桜、ヤエガワカンバなど、好きな素材を選びます。

#全て一点もの。自然の素材の良さですね

ヤスリがけをします。

#どこまでヤスリがけをするかも個性がでるそうです

好きなデザインの下書きをして、焼きごてで焼印をつけていきます。

#ちょっと木が焼けるニオイがします

艶を出したい人は、オイルを染み込ませます。

#自分でオリーブオイルを塗ってあげてもいいですよ〜

できあがり!

#うまくできました♪

山口さんは、ペンダントタイプ。

ちなみに、着ている服は、山口さんデザインの会社の制服です!

#商品紹介のように素敵ですね

森のことを知る、木のことを知る、実際に体験してみる。

こういった積み重ねが原体験を作っていきます。

大人になって疲れた時、戻ってきたくなる池田町へ。

教育は未来への種まきです。

白樺樹液でお好み焼きと白玉を作ったらどうなる!?|2年次選択・ライフデザイン

とある日、取材から自席に戻ると

「あみちゃん(池田高校魅力化推進員)、お好み焼き作ります!」とメモが。

この流れは、ライフデザイン!

#こちらの記事をご覧ください

年度も終わりに近づいたこの日、1年間の授業で使う白樺樹液が余っていたため、体験実習をすることになったそうです。

私が到着すると、既にみんな作業中!

#真浦さんは、白樺樹液を使った白玉を作っています

ピンクのハート型にするとか、可愛すぎる…

#丸い白玉はマーブル!センスですよね〜

フルーツポンチになりました!

お好み焼きの粉を溶くのに、通常は水を使いますが、今回は白樺樹液です。

白樺樹液100cc(2人前)も使うなんてどんな味になるんだろう?

基本の具材に、好きな具をいれてOKです

#チーズ、ウィンナーが人気でした

#それぞれ良い感じに焼けています〜♪

できあがり!

#じゃん!

前回のアイスはちょっと苦みがありましたが、今回のお好み焼きとフルーツポンチは、みんなから「美味しい〜!」と喜びの声が。

#こぼれる笑み♪

私も、ご相伴に預かりました。

ネギたっぷり、枝豆入りで、味がわかるように何もつけずにいただきます。

ネギの香りや風味が引き立っていた気がします。

特に苦すぎたり、甘すぎたりという感じはなく、何も言われなかったら気づかなかったかも!

白玉も、フルーツポンチのシロップが甘めなので、気になることなく、美味しくいただきました♪

#世界で、白樺樹液のお好み焼きを食べているのは私達だけかもしれませんね!

終わった後は、振り返り。

美味しいだけじゃないですよ!何を学んだ?次にどうつなげる?

生徒のコメントで大人側も気づきがたくさんあります。

体験たっぷりのライフデザインの授業。

3月18日には、池田町内で発表会も行います。

(私がチラシ作成しました!)

お時間がある方は是非お越しくださいね!

卒業生から学ぶ!生の声(後編 進学編)|1年次(産業社会と人間)・2年次(総合探究)

卒業生講話、後編です。

前編も是非ごらんください!

■進学編

川口 紗奈 さん(公立はこだて未来大学)

池田高校入学時から、進学を考えていた川口さん。

ところが、ギリギリまで志望校が決まらずに悩んでいたそうです。

将来やりたいことを考えても決定打がなく。視点を変えて、好きなことや、自分が何に向いているかをあげていったそうです。

すると、いくつか候補の学校に絞れてきますが、資料だけではどの学校も同じに見えてしまいます。

そんななか、複数のオープンキャンパスに行った所、すぐに違いがわかったそうです。

何に力をいれているのか、生徒の様子は、教授は、と得られる情報がたくさんあり、無事に志望校を決めることができました。

次に受験準備です。

総合型試験ということで、「学科試験(数学・英語)」「面接(プレゼン・対話型面接)」と準備も大量でした。

探究活動で行ったアプリ開発についての内容をまとめたり、試験勉強をしたりと、たくさんの準備が必要でした。具体的な勉強方法等もシェアしてくれました。

実際に受験経験して感じたのは、「自分をアピールすることの重要性」。大学には、求める人材が明記されており、いかに自分がそこに合致するかを示す必要があります。

進学でも就職でも、今からできることはたくさんあるので、後輩の皆さんの進路実現に向かって頑張ってほしい!とエールを送りました。

阿部 笑佳 さん(帯広高等看護学院)

幼い頃から、看護師になりたかった阿部さん。

大学ではなく、専門学校を選んだのは、早く看護師になれるから。

阿部さんは、指定校推薦でこの座を勝ち取りました。

今年度、本校で初めていただいた指定校推薦。

安泰かと思いきや、「初めて」ということは、先輩たちの受験対策や情報が少ないこと。小論文の練習で、分野を絞って練習していたそうですが、本番は全く違う分野から出題されたそうです。

面接練習も21回行いました。アドリブが苦手だったので、練習の時に聞かれた内容を復習し、アドバイスを素直に吸収していきました。

小論文の試験では、普段から漢字を書くことを意識したり、新聞を読んで幅広く社会問題の知識を学んだりすることが必要。そして、1年生から成績を落とさないことが、推薦の強み・積み重ねに繋がります。

チャンスを掴んだ阿部さんの貴重なお話でした。

#進路講話は生徒の集中力が凄まじいです

岡崎 花音 さん(帯広高等技術専門学院 ‘23 年度卒業生)

最後を務めるのは、岡崎さん。

最短で1級建築士になりたい、と帯広高等技術専門学院の建築技術科に進んで勉強中です。

高校時代は、初心者ながら吹奏楽部に所属し、最後は部長を務めています。

岡崎さんを一言でいうなら、努力の人。

3年間つけていた手帳を回覧していただき、その葛藤や努力の証、熱を受け取ります。

#びっしりと貼られた黄色の付箋。

朝一番に来て誰よりも練習した吹奏楽。

1年次生の頃から進学を決めていて、真面目に受けた授業。

挫折しても乗り越えられたのは、友達と信頼している先生方がいたから。

想いが伝わってくる講話でした。

■最後に

進路指導部長の西村先生から、この講話を締めくくるメッセージです。

人生は、点ではなく「線」です。

今回の講師の方の中にも、公務員試験に全部落ちた先輩がいました。しかし、人生はそれで終わりではなく続いていきます。

立派に見える先輩方も、最初からみんなの前で堂々と話したりできた訳では無いです。

進路活動を通して、一皮向けて、ここまで大きく成長しています。

1・2年次の皆さんもその過程にいます。今の自分と比較して卑下するのではなく、乗り越えたところに、次のステージがあります。

改めて、人生は「線」です。一日一日を積み重ねることで、少しずつ力をつけていってください。

と締めくくられました。

いつも以上に、生徒たちのメモをとる手、真剣な眼差しが印象的な2時間でした。

後輩のために、惜しみなく話をしてくださった講師の先輩方、ありがとうございました!